折價碼:GKPT525EF

使用期限:2025 / 10 / 31

(使用方式詳見頁底說明)

| 虫說新語 | 讀書太慢了,我都直接問AI |

| 閱讀與生活 | 比早起更重要的,是去哪裡吃早餐! |

| 注目作家 | 如果記憶可以買賣,你想「體驗」怎樣的人生? |

| 編輯說書 | 拉丁語沒死!一扇通往知識的大門 |

| 閱讀特輯 | 東西愈大愈好嗎?拓展你的知識邊界! |

| 優惠活動 | 2025 VIP尊榮感恩月登場!首二日加碼滿額立折 $200! |

文/城邦書虫公司總經理 林福益

有了AI,我們還需要讀書嗎?

AI話題火紅,不只帶動了產業變革,更成為生活的運用工具。身邊許多年輕朋友和我聊天時都坦言:「讀書太慢了,我都直接問AI。」在工作場景中,同事一遇到問題也習慣尋求AI幫助,強調回答所無不能,根本不必看書。讓人不禁疑問,有了AI,我們還需要讀書嗎?

這個問題乍聽之下很合理,畢竟AI能在瞬間幫你找答案,省去翻書、查資料的時間;又能補強自己不專擅的領域、免除「寒窗苦讀」的用功。論及AI帶來的實用性與即戰力,遠超過一個人終生閱讀能累積的範圍。既然AI如方便,是否意味著傳統的閱讀需求行為終將被取代;如果真有這樣的一天,我這個自許是科技時代下仍然堅持熱愛閱讀的書僮角色與使命,恐怕再難找到具有說服力的閱讀推廣主張。

身為出版人自然是喜愛閱讀的,也無法置身於AI環境之外。AI凌駕閱讀存在的矛盾感,非常真實。AI的確讓我們生活變得方便,想要寫文章、整理報告,甚至要解決複雜的問題,AI都能快速給出參考方案,很多工作節奏因此加快,更有效率。

只是,AI快速反應的背後,往往伴隨著焦慮。

我們不否認AI的強大,幫助我們快速整理資料、找出趨勢、產出初步內容。但AI所提供的內容就是正確的嗎?真能切合個人化的需求嗎?AI在短時間內所給予的,就是大量數據資料與演算法的堆砌,表面上看似博大,論其精深與考究,終究沒有靈魂。如果我們沒有足夠的背景知識與價值觀來辨識、判斷、質疑,恐怕也只是一種缺乏透過個人本質差異思考後的單一溫度與制式情感。

AI擅長快速歸納,它會從龐大的資料庫中拉出最符合你需求的片段,提供一個「合理」的答案或選項。這種「快速滿足」,讓人極容易誤以為答案就等於知識,選項就等於思考,甚至以為只要問對問題,就能保證找到對的答案。

AI讓你選擇快,只有閱讀能讓你選擇對。閱讀所培養的正是AI資訊的辨識力,這樣的判斷力,不會從天上掉下來,而是來自長期的閱讀與思考。AI再聰明,也只能根據它「看過」的資料來運算。當它面對一個複雜、有爭議、甚至牽涉倫理判斷的問題時,它的「中立」往往只是資料的平均值,缺乏人類情感、立場與道德框架。

一個人的閱讀量與深度,決定了能不能「看懂」AI給出的東西,並對它做出正確的判斷。閱讀可以訓練邏輯與批判思維,分辨哪些資訊是經過盤整過濾而得的觀點,哪些只是面面俱陳的資料整理。如果欠缺了這樣的辨識力,將會嚴重造成事實誤用或被擺布操控的結果,非僅無法解決問題,反而會陷入AI的內容混淆,喪失了個人思考演進的獨立智慧增長。

此外,在生活的真實運用中,我們不只是要取得資訊,更需要理解與共鳴。閱讀一本書時,我們可以享受過程的溫暖與細膩咀嚼文字後的感動,回應自己的生活歷程與人生故事。那種與作者經由書中文字刻劃的情感與交流後的變化升華,AI冰冷制式回應,無法複製。

AI針對問題彙整摘要出答案,未必能代表你的思考與立場。閱讀是解讀AI內容土壤的關鍵養分,最重要的是與自己的價值形成產生聯結。沒有閱讀習慣的人,很容易成為AI的「使用者」,而無法成為AI的「駕馭者」。

隨著人工智慧的演進,加速了人們獲取知識的管道與效能,但對於作為一個「人」的鍛鍊與素質養成,閱讀才是決定我們將成為怎樣的人的方向。當我們在面對AI與閱讀之間的抉擇時,無意對立,只是一種溫暖提醒:別讓速度取代深度,也別讓工具取代思考。

AI很快,意味著急迫自己接受訊息,失去獨立思考能力、草率決定。相反地,閱讀是一種陪伴,等待自己的頓悟,豁然開朗、茅塞頓開。

AI時代來臨,閱讀再次進入另一種挑戰。我能確定的是,AI不是閱讀的敵人,而是能藉由深度閱讀後,幫助我們更能好好支配AI工具,從容面對生活的難題,找到內心的平靜。我也深信,未來,無論AI多先進,閱讀依然是我們最溫暖、最堅實的力量來源。

那些經典名作,成為照亮人生的一盞燈

和AI對話更有效率,工作生活都能用!

AI不能取代人類,因為它不會讀空氣!

人工智慧來襲,如何面對未來的挑戰?

早餐不是小事,是台北最迷人的大事

文/積木編輯室一顆鐵板上的半熟蛋、一間陪伴三代人的早餐店、一位上班族在紅綠燈前匆忙咬下的吐司——這些看似平凡的清晨時刻,都是《台北早餐大王》裡動人的城市縮影。這不只是一本早餐指南,而是一本能帶你走入在地街區、重新看見台北早晨風景的旅遊筆記。

書中介紹了50間早餐店,從傳統豆漿店、老派漢堡,到巷弄裡的小眾蛋餅店,分布於台北各個街區。除了告訴你「哪裡好吃」,更深入挖掘「為什麼會這樣」。例如:為什麼永和豆漿得通宵營業?為什麼吐司、蛋餅、大冰奶成了台式早餐鐵三角?為什麼便利商店早餐能讓人安心選擇?每一個看似簡單的選擇背後,其實都牽動著城市運作的邏輯與文化變遷。這些細節,不只是吃,是你認識一座城市最溫柔的入口。

讀著讀著,它也喚起我個人的台北記憶:熬夜後坐在豆漿店裡等天亮的清晨、巷口早餐店老闆娘一句親切的「老樣子嗎?」,還有學生時代趕課前狼吞虎嚥的熱飯糰。這些瞬間,也許不會寫進旅遊攻略,卻是最真實的台北。

如果你想用一頓早餐重新打開台北、走進不熟悉的街區、或認識在地人的日常,《台北早餐大王》會是一本意外迷人的指南。不是那種照著排隊名店打卡的玩法,而是一種安靜但深刻的旅行方式:從一頓早餐開始,走進一座城市的靈魂。

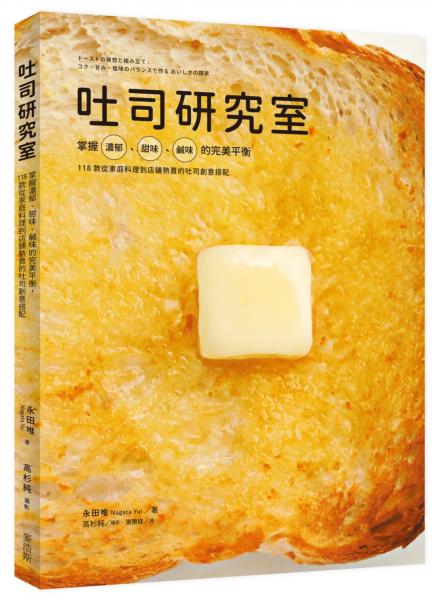

找到居家餐桌上每日不厭的早安滋味!

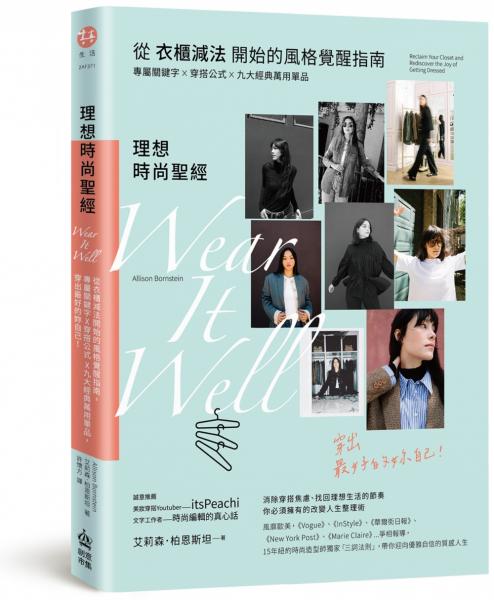

消除穿搭焦慮,必學的改變人生整理術

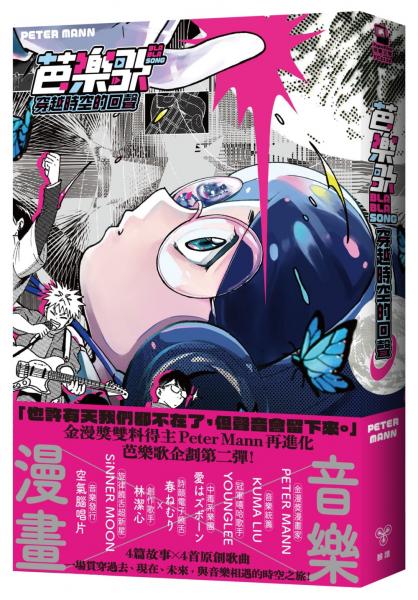

金漫獎雙料得主 PETER MANN 新作!

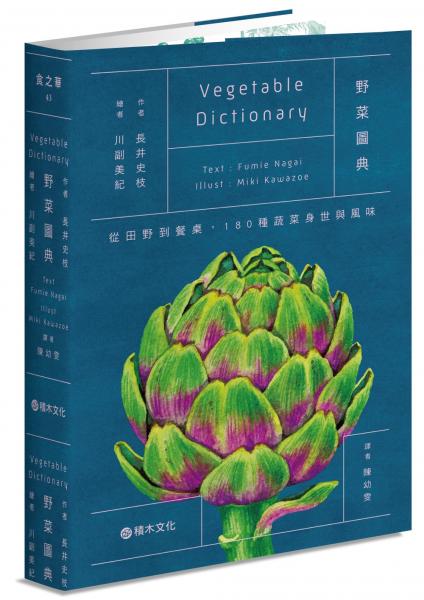

無印良品評為「值得一看的圖鑑」

倘若記憶是一本書,你想為自己編寫什麼故事?

文/獨步文化編輯「記憶」究竟是什麼呢?有人說,記憶承載了一個人的生命歷程,是人生最重要的資產。在小說《記憶書店浮光堂》裡,這項資產化為專屬於每個人的「靈魂之書」,可用來交易。

隨著年歲增長,開心的、糾結的、悲傷的、遺憾的……這本書中的「故事」會愈來愈多,變得愈來愈厚重。如果能刪除所有讓你輾轉難眠的、焦慮不安的、形成夢魘的記憶,是不是就能活得輕盈自在?更有甚者,如果以這些不需要的記憶為代價,可「體驗」原本難以觸及的人生,你會選購怎樣的記憶?億萬富翁、至死不渝的愛情、理想的婚姻、才華洋溢的明星……你夢想的,是怎樣的人生呢?

小說裡,走在不同人生階段的顧客,來到命運的岔路口,遇見以買賣記憶維生的不可思議青年,決定對寫著自己故事的這本書進行「編輯」,將特定的部分化作禮物、信件,或是可覆寫他人故事的病毒。仔細想想,其實有些驚悚,在買賣、收受、轉移的過程中,當事人可能重獲新生,卻也可能上癮墮落,造成無法挽回的結果。

幸好,以「文學少女系列」觸動無數台日讀者的作家野村美月,最懂得心靈的掙扎與苦痛,寫下有緣與「浮光堂」打交道的顧客,致使他們身上出現裂縫的故事,同時不忘留下一線微光。

假如有一天,你碰上了記憶買賣人,會選擇進行何種交易呢?或許,在此之前,「浮光堂」顧客那些有時滑稽得令人發笑,有時又美好得讓人忍不住落淚的故事,會帶給你一點思索的靈感和方向。

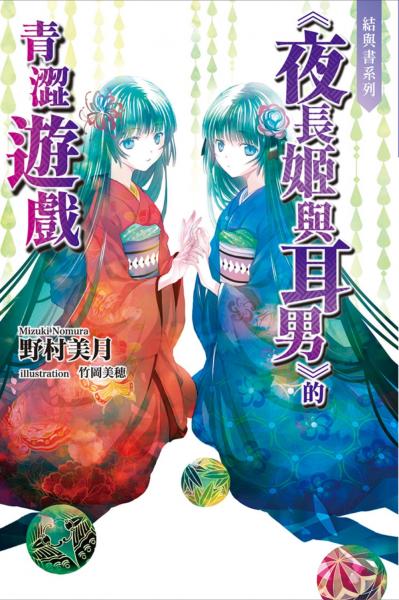

延續《文學少女》的感動,療癒系推理

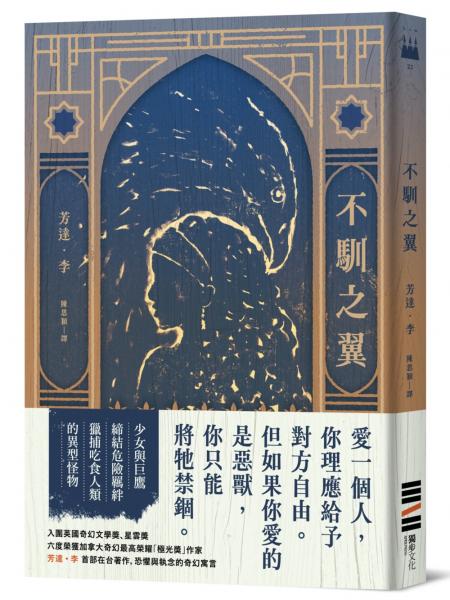

芳達.李在台首部著作,奇幻文學得獎作

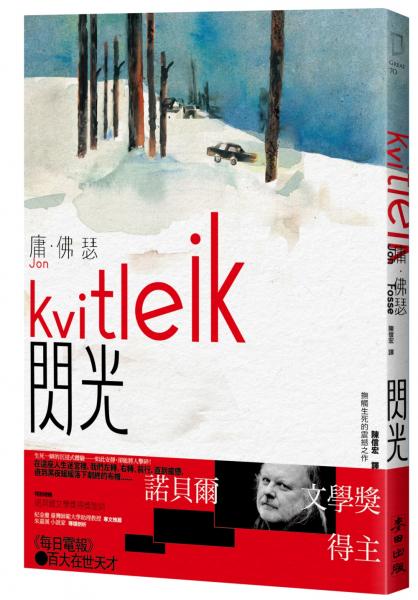

諾貝爾文學獎得主撫觸生死的震撼之作

華文愛情大神聯手。不容錯過的黃金組合!

拉丁語──無遠弗屆、歷久彌新的不死之語

文/臉譜編輯室學過外語的人應該都能體會,語言就像一扇窗,可供見微知著、了解一種或多種文化。今年十月,《不死拉丁語》這本人文新書會以獨特的切入角度,藉著「拉丁語」這種歷史悠久的語言,來探索古羅馬遺風如何影響全世界。

本書作者拉丁語先生(ラテン語さん)是日本資深的知識型KOL。早在二〇一六年,他就開始於當時的推特(現為X)上創辦帳號@latina_sama,定期透過自己的社群平台分享拉丁語詞、拉丁文學,以及拉丁語和現今歐美、日本乃至於全球社會文化之間的關聯。無論是在網路上推廣趣味語文知識,又或者提筆寫作書籍,他設定的目標都是希望翻轉拉丁語「生硬古板」、「只有學者用得到」等刻板印象,以期縮短大眾與這個他深愛並長期鑽研的語言之間的距離。

拉丁語誕生於古羅馬,不僅影響古代義大利,也影響中世紀和近代。足以證明這一點的,是拉丁語的使用就連距離義大利半島極遙遠的美洲和亞洲,也都找得到痕跡。比方說,羅馬帝國的奧勒良皇帝是法國奧爾良(Orléans)的語源,而奧爾良又是美國紐奧良(New Orleans)的命名源頭;甚至於整塊與美國隔著中美洲相望的南美大陸,都是以「拉丁」來命名為「拉丁美洲」!而作者身為日本人,當然也不忘考證最早出現於拉丁語文獻中的日本人及相關事跡,其年代非常之早,橫越萬水千山的跨文化交流規模更是宏大得出人意表;請讀者務必翻開書看看這奇妙的「越洋連線」故事。

《不死拉丁語》不僅探討史地人文知識,同時也告訴大家,在職場工作、購物血拼、大眾娛樂消費等日常情境中,我們經常都碰得到拉丁語詞,但可能不知不覺。作者精選滿滿的逸事趣聞及親民知識,就算沒有多少拉丁語基礎,讀者一樣能夠看懂!這本書誠摯邀請大家前來領會數千年積累於此語言中的文化結晶,用一種不同以往的視角來理解世界,豐富思考的維度。

美學×醫學×歷史,偵探醫師疾病探案之旅

要事記不住,鳥事卻可以記得一堆?

你準備好一窺世界的另一面了嗎?

生而為粉必須擁有的K-POP語言專書

如果樹會不停往高空生長,突破雲層;如果鯨魚會像吹氣球般變大,塞滿海洋;如果人一胖心臟就等比變大,最後會不會衝破胸膛;戲院的iMax銀幕如果跟玉山一樣高大,觀眾要坐多遠才看得到……

我們都居住在一個平衡(起碼還沒爆炸)的現實中,因而容易忘記萬物之所以能和諧必有其規律。作者瓦茲拉夫.史密爾以這本《SIZE決定世界》解釋這些規律──如果你是數學宅或統計控,這本絕對是個大禮包;翻轉我們對一些規律的迷思──如果你只是一般人,這本也會打通你的任督二脈,腦洞大開,你會想通很多事情,透視這世界為什麼是今日這個樣子。

最終,限制事物不會無限生長增加/無限縮小減少的原因,讓我們免於一個失控的世界(雖然目前感覺有這個可能),或是做些無意義的事(你當然可以製作一張比例尺1:1的地圖,原寸顯示所描繪的土地,但這地圖存在的意義為何?)。然而,真正的樂趣是在歸納這些規律,看出其中的和諧之美,但如何運用,端看人類的智慧了(畢竟人類的愚蠢是唯一沒有極限的事情)。

能源、小麥、病毒和氣候,全球經濟大挑戰

蜂類的世界,遠比你想像的更複雜而迷人

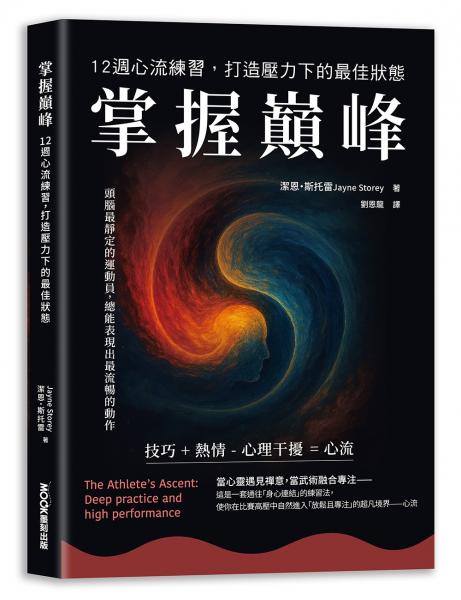

壓力不是阻力,是你最強的武器!

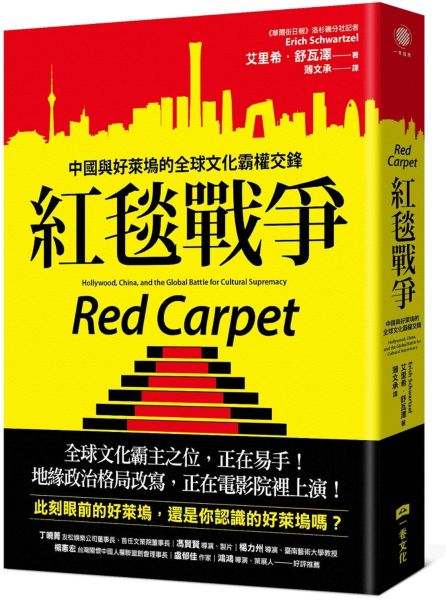

此刻的好萊塢,還是你認識的好萊塢嗎?