折價碼:DGLQ272BC

使用期限:2025 / 7 / 31

(使用方式詳見頁底說明)

| 虫說新語 | 背包客眼中的印度只是爭取流量? |

| 閱讀特輯 | 年度最佳恐怖小說!肉食系的《素食者》 |

| 注目作家 | 王羲之也懂吃拉麵?翻轉對國學的想像! |

| 編輯說書 | 自律,讓你選擇做自己想成為的人 |

| 閱讀與生活 | 宋朝人的四季三餐怎麼吃? |

| 優惠活動 | 愛閱年中慶下單就送愛閱禮!VIP滿額再享獨家好禮4選1! |

文/城邦書虫公司總經理 林福益

閱讀之後的旅行,看見風景以外的篇章!

上個月帶同事去了一趟員工旅遊,這次的目的地是:印度。

很多人聽到要去印度員旅,第一個反應都是瞪大了眼睛,心想怎麼會挑選這樣一個讓人很擔心「吃東西會拉肚子」的國家,幾乎都對印度的印象不外乎就是:骯髒擁擠的街道、汽機車拚命按鳴喇叭的嘈雜聲、沒有交通章法紊亂到不知道如何過馬路、空氣充滿怪味道、對待女性人身侵害的治安不佳,就連住飯店的床單也不乾淨、不能用自來水刷牙漱口、洗澡眼口要緊閉……等等各種存疑。

行程召募之初,我確曾擔心這些負面、再加上印度燠熱的天氣,會影響大家成行的意願。未料,八天七夜的行程結束之後,同事們對於此行印度旅遊的評價讚譽有加,不僅全員腸胃健康全身而退,更被從未想像過的印度古文明之美驚艷感動。大家意猶未盡,回味再三,已經敲碗期待有機會再到印度南部,或是其他南亞國家,重新布局以前沒有規劃的旅遊清單。

身邊朋友很好奇我為什麼會想去印度旅行?其實我也知道旅遊背包客影片中所拍攝的印度日常,令人驚嚇。看過火車旅客像沙丁魚般擁擠不堪的畫面、對貧民窟髒亂不堪的居住環境望之卻步,還有蠅蟲飛繞的路邊小攤食物與混濁不堪的飲用水。這些透過個人鏡頭下主觀視角呈現的景象固然真實,但不可否認地,也有些為爭取流量的誇張戲謔放大效果,以一種自恃文明優越的價值態度觀看、評價印度人民的知命天性,或堅韌自持的生活養分。

於是,我們隔著距離、從屏幕觀看片面資訊衍生的負面觀感,更加扭曲了,甚至無形間還深化了心中的刻板印象,甚至阻卻了造訪當地親身感受、眼見為憑的認識機會。相較於這樣的反感與恐懼,藉由閱讀,我反而對印度存在著因文字歷史而生的仰望與期待。

我喜歡在旅行出發之前,讀一本關於當地的小說或是歷史書,帶著一種探索尋覓的心情,在旅程中印證書中所寫的描述,發現走馬看花之外的深刻收穫。如同在參觀博物館時會佩戴導覽講解機,才不會錯過值得停佇的作品遺跡,了解故事,看見物件背後的豐富精采。有時,因為事前預習過了當地的風土民情與歷史演進,也能與當地人士請益交流分享,留下回憶印記。

同樣地,我常從書籍中所閱讀到的大千世界見聞,好奇與真實國度之間的差異,進而成為自己規劃旅行地圖的指引。無論是小說文學,或是歷史史觀,甚至是社會文化與圖像影集,都像是一種旅遊前導,以不同的形態介紹,觸發自己的興趣。

就像是這次選擇印度之旅,除了原本就舉世知名的泰姬瑪哈陵世界遺產,其完美對稱的建築美學,令人嚮往;印度是四大古文明的發源地,也讓人想窺探神祕面紗下的古今融合文化。而之前讀過了關於印度種姓制度下的婚姻社會,信仰衝突下的文化交融與對立,異邦人士在落地生根的情懷歸宿,更有偉大蒙兀兒帝國的不可一世,與大英帝國殖民下的大吉嶺茶葉創造的經貿富饒,更讓旅遊印度的想法,一直在我腦海中縈繞不去。

親身走訪了一趟印度,雖然只是以首都德里展開的黃金三角路線,卻飽覽了三座極具代表性的城市,朝聖了四大世界遺產。沿途所聞所見的是真實的印度,身歷其境的是未經包裝所呈現的人民日常。凡此種種,多少不同於旅遊背包客眼中口中所述的落後貧困印度;我所感受到的是,亙古文明留下的瑰寶之地,紮紮實實,淳厚純真下的生命力。

不可否認,觀光客的我所遊歷的只是一種旅遊視覺饗宴與款待,當然與真實的印度所差甚遠,但「讀萬卷書、行萬里路」的印證結合,讓我在閱讀之後的旅遊,看見了風景以外的篇章,澄清了誇張傳聞的真實,有了屬於我的感受註解。或許,下次你讀到哪個國家的書籍或是文學小說,就會從文字中踏上旅程,走一條似曾相識的美好回憶。

印度的偉大,不在宗教本身

從敗者視角出發,看見東京的另一面

徹底解讀世界遺產不凡之處!

巴勒斯坦當代著名詩人流亡文學作

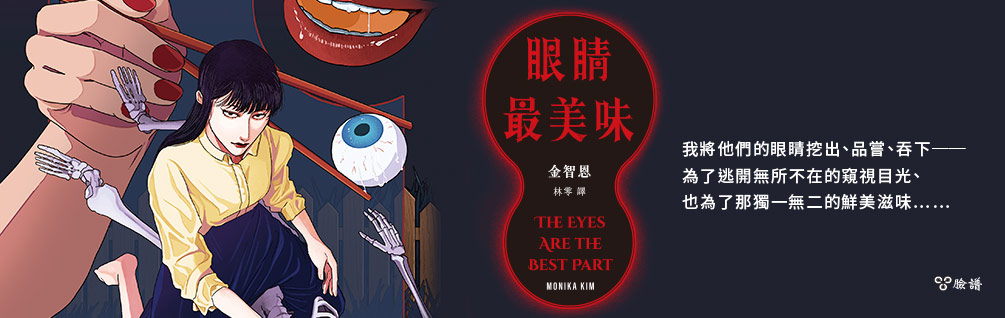

美味與恐怖的一「眼」之差:《眼睛最美味》

文/臉譜編輯室彈嫩滑溜的魚眼睛對某些人是美食、但也有人不敢直視,在更少食用動物內臟器官的西方國家,吃魚眼似乎又是更嚇人的行為。

《眼睛最美味》的開頭就以這樣的一幕用餐場景,表現出主角智媛如何夾處在韓裔移民家庭和美國社會之間。她的媽媽熟練地用筷子夾出魚眼,吃得津津有味,還說能招來好運,智媛只覺得殘忍而噁心,卻也同情母親只能透過燒菜煮飯討好家人的無力處境。

不久後,失婚媽媽的新男友一步步入侵並寄生到她們家中,他那雙「正統」美國白人的藍眼睛總是恣意窺視,成為讓智媛驚恐焦慮的威脅來源;當那雙藍眼和魚眼在噩夢中合而為一,智媛竟然愈來愈渴望將它們一口吞食……

料理與進食的描寫,傳達主角對母親無法割捨但也無法認同,不能諒解她一面依賴惡劣可鄙的男人、一面向女兒情緒勒索。認定自己無論如何必須負責保護母親的智媛,腦中一再出現的反擊復仇場景是將白人男性的藍眼睛挖出吃下,彷彿是在重演媽媽大啖魚眼的畫面,也是在象徵層面上澈底奪走壓迫者對她窺看、打量、品頭論足的權力。人眼與魚眼的重疊意象貫穿整部小說,串起了文化差異、母女愛恨、性別壓迫等主題,將美味與恐怖的體驗巧妙混搭。

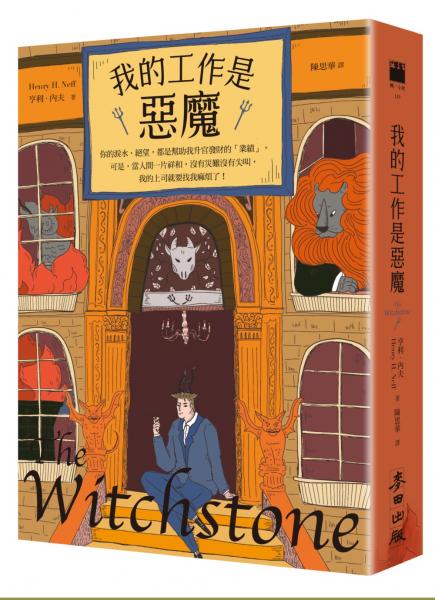

惡魔業績告急?嘴角失守的奇幻故事

POPO大賞得獎作家非逆BL新作

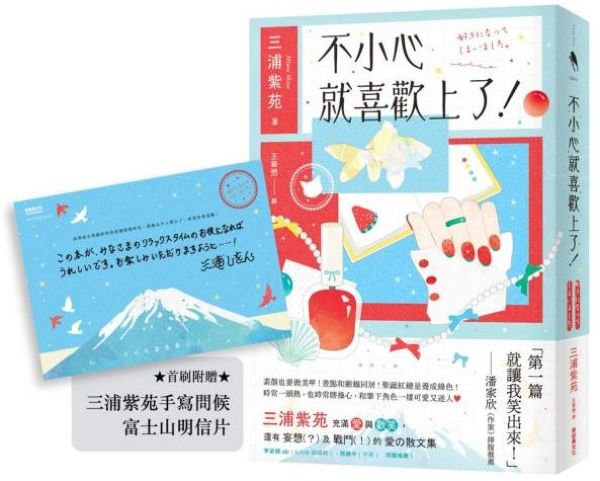

三浦紫苑愛、歡笑與戰鬥的散文集!

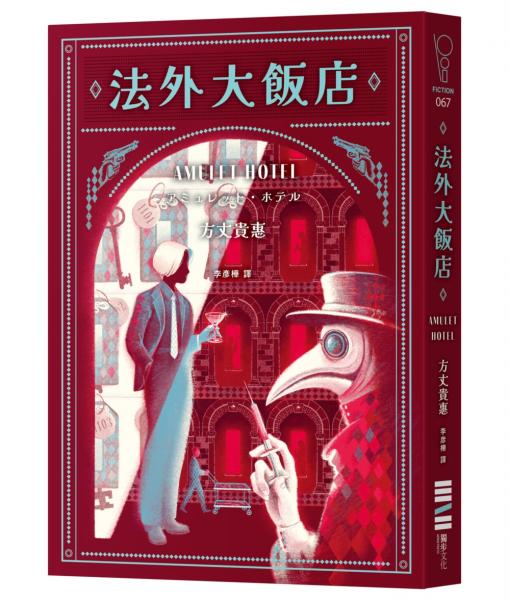

《時空旅人的沙漏》方丈貴惠全新大作

跨領域學習必讀!用古文解鎖中日文化的歷史

文/麥田出版編輯部當國文課僅止步於文意理解與翻譯背誦,就容易忽略了文本背後龐大而豐富的文化系譜,《國文課遇見日本文化》正是一本嘗試打破這種侷限、讓語文課重拾文化厚度與美感的書。本書以中學國文課程中常見的古文經典與字詞為起點,帶領讀者穿梭於中日文化的交流之中,在熟悉的字裡行間,挖掘那些課本沒有教的文化脈絡。

全書分為六個篇章,主題涵蓋茶道、女兒節、榻榻米、溫泉文化等中日文化交匯的面向。例如從陸羽的《茶經》談茶道的唐代根源、從白居易詩句切入茶與日常的關聯;又如藉由王羲之的《蘭亭集序》追溯上巳節如何轉化為日本的女兒節與流觴文化,甚至成為今日的流水拉麵與迴轉壽司。

本書跳脫閱讀古文只是堆疊文化知識的框架,而是成為理解世界、閱讀文化的鑰匙。透過文字、圖像與歷史的交錯鋪陳,讀者得以看到,原來一個「湯」字,背後竟藏著《山海經》中太陽沐浴的神話與楊貴妃泡華清池的典故;原來榻榻米並非日本獨有,而是延續自唐代跪坐文化的空間配置。

少俠老師以兼具詩性與學理的筆調,重新賦予國文課活潑的生命力,讓文言文不再只是歷史的遺跡,而是成為可以對話的文化載體;讓教室裡的語文學習,不再與現實脫節,而能通往歷史、藝術與生活美感的深層理解。翻開這本書,就像重新打開國文課本,卻看見了另一個文化宇宙的入口。

找出台灣與世界之間的歷史彩蛋

見證達賴喇嘛的信念、抗爭與希望

楊照眼中的京都,一座城的千年歲月

電玩力改變世界!夠好玩有何不可?

原來自律不是變得完美,而是開始活得自在

文/馬可孛羅編輯部說實話,光看書名可能會讓人卻步,直覺以為這又是哪種「改變人生」的高標指南?但作者喬瓦尼非常清楚一件事:我們不是不努力,而是太常把力氣花在短期的硬撐。

他不是否定「自律」的價值,而是重新定義它:自律不是壓抑自己,而是學會選擇。選擇一種更對得起內心、也更自在的生活方式。

讀完書之後,不禁跟著書裡的語氣,默默照樣造句:「自制是今天不喝珍奶;自律是:我想成為不需要靠珍奶提神的人。」我們追求的,從來不是要對抗誘惑,而是想活成自己真正喜歡的樣子。

雖然作者本人活得非常極端——凌晨兩點半起床、冷水澡、冥想兩小時、一天一餐、不滑社群……但他並不是要我們照單全收。他想說的是:那些你以為撐不過的,其實只是缺少一個能持續的節奏。

這本書從三個關鍵出發——心氣、覺知、行動——慢慢幫你釐清:「我到底想過什麼樣的日子?」「我現在的每個選擇,有沒有對齊那個我想成為的自己?」它沒有高壓行程表,也沒有華麗心法,有的只是一些簡單到你會想:「欸,這個我好像可以開始試試看。」

你可以從調整一個小習慣開始,也可以從一個老問題開始問自己:「我真的甘願一直這樣下去嗎?」如果答案有點模糊,那也許你該翻開這本書。它不會告訴你該怎麼做,但會陪你找到問對問題的方法——那,已經是個很不錯的開始。

不確定性並不是威脅,而是機會!

說話能改變人生!打造語言顯化法則

像貓一樣,才是真正的人生勝利組

不懂這個世界?那你該看看這本書

最近天氣愈來愈炎熱,想消暑,不少人的首選都應該是吃冰淇淋。但如果你以為這只是現代人的享受,那就錯了,其實遠在一千年前的宋朝,也可以吃到一種另類冰淇淋:冰酥酪。

有詩為證:「似膩還成爽,才凝又欲飄。玉來盤底碎,雪到口邊銷。」綿密冰涼的口感,在楊萬里的筆下,對比現在的冰淇淋,實在有八九分相似。

但因為沒有更多文獻介紹它的製法,廚娘初邱就嘗試根據詩句的描述,投入自身的經驗和想像,以牛奶、酒釀汁和冰糖,製成這道既復古又新穎的甜食。

說到宋朝消暑美食,《宋朝的四季餐桌》這本書所復刻的,當然不只冰酥酪。還有白似玉、黃似杏,像糕點的涼菜「麻腐雞皮」;還有可以在郊遊時伴著溪水品嚐的果盤「浮瓜沉李」;還有從宮廷傳入民間的炸物「蓮花鴨簽」。這些菜式全都色香味俱全,而且充滿雅俗共賞的生活韻味。

一年四季,什麼時令、節氣吃什麼菜,本來就是古人流傳下來的智慧,這本書也是以季節編排,重現古代人的生命節奏,就像一幅長長的畫卷,從冬至前後展開,經歷花季、酷暑與入秋,在十一月收尾。以四季為背景,宋朝人的飲食文化便突顯出來了,例如以花為食。初春盛開的梅花,便可製成「梅花三味」:梅花齏、翠縷冷淘和蜜漬梅花。有湯,有麵,也有小吃,據說翠縷冷淘就是蘇東坡發明的,又叫「坡仙法」。

春夏之間,來到吃筍的季節,宋人就有一道「筍蕈酢」,將筍、蘑菇和香料放在醃壇裡。原來「酢」就是「鮓」,是醃製發酵的方式,到宋代已經發展成熟,萬物皆可鮓!

《宋朝的四季餐桌》根據《東京夢華錄》、《山家清供》、《武林舊事》等古籍,考究菜餚的材料製法,態度嚴謹,但又迎合現代要求,加以變通創新,而最重要的是,我們都可以跟著作者的教學,一步步煮出千年前的名菜、小菜,藉著美食,體會古風。

這六十多道佳餚,有些寄託了古代文人的閒情逸志,固然有精緻之處,但本書選出來的,大多可以回到日常,與家人朋友在佳節聚會裡烹調、分享。作者初邱在準備這本書的過程中,也走過人生中的重要階段,經歷父親的逝世和新生命的誕生,因此這本書不僅是復刻古韻的食譜,也是回憶成長滋味、從飲食獲取前行力量的見證。

《料理台灣》作者新作,看見客家人

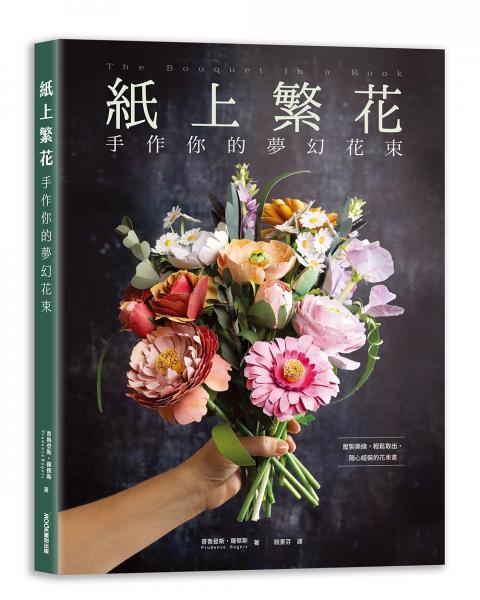

送禮自學兩相宜,打造療癒紙花束!

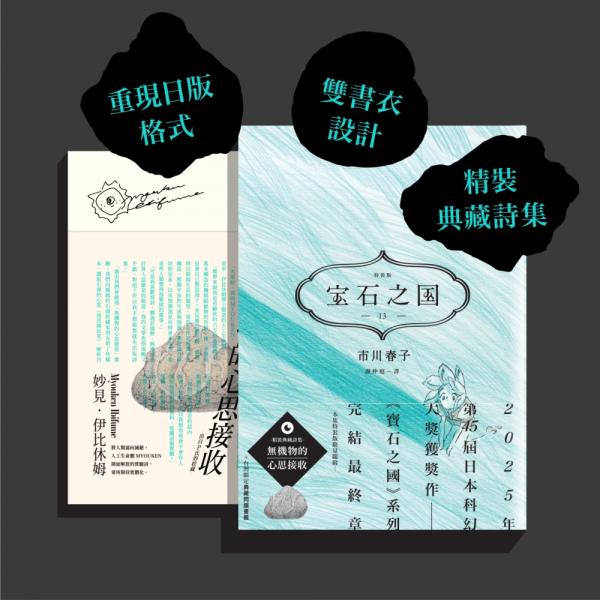

寶石之國系列完結最終章,限定特版

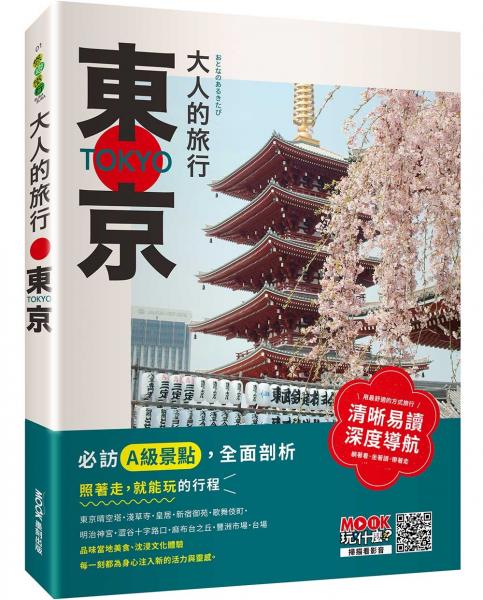

踏出熟悉日常,勇敢探索新東京!