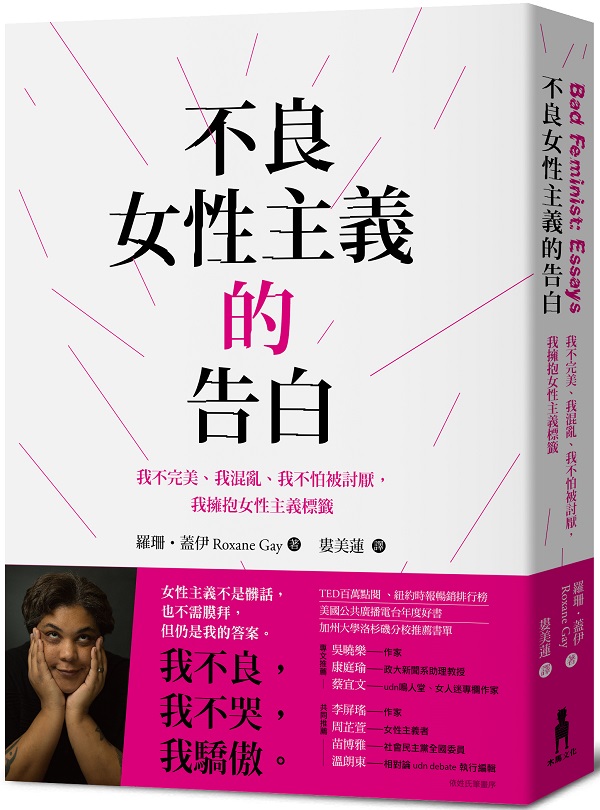

不良女性主義的告白:我不完美、我混亂、我不怕被討厭,我擁抱女性主義標籤

- 作者:羅珊.蓋伊(Roxane Gay)

- 出版社:木馬文化

- 出版日期:2017-06-02

- 定價:400元

-

購買電子書,由此去!

分類排行

-

共同知識:揭開人類群體合作的邏輯,剖析經濟、政治、日常生活現象的隱藏規則【比爾蓋茲2025聖誕推薦書單】

-

專家證人:傳奇犯罪心理學者如何揭露人性,為真相與正義發聲

-

我是誰?我在哪?「我」根本不存在──東方哲學奇才聯盟,帶你看穿人生bug

-

誰害怕性別?:拆解性別恐懼的幻象

-

當AI取得話語權,人類還剩下什麼?:以當代哲學與溝通理論探討AI的語言、意識與作者權威性問題

-

反思極權政治:鄂蘭文集1

-

日日為孩子禱告:365天與神同行的教養

-

繼承經濟:是時候談談父母銀行了,千禧世代的獨立難題與社會價值重新排序

-

懼胖社會:為何人人對肥胖感到恐慌?體重羞恥的文化如何形成,肥胖歧視如何與各種歧視交織並形成壓迫

-

交互詰問的藝術:法庭攻防必備的技巧、理論與經典名案實例解析

內容簡介

厭女、女權自助餐、母豬教

紛亂世界,謬誤叢生,羞辱不斷

女性主義不是髒話,也不需膜拜

卻仍是我的答案

我不良,我不哭,我驕傲

★TED百萬點閱r

★紐約時報暢銷排行榜

★美國公共廣報電台(NPR)2014年度好書

★加州大學洛杉磯分校(UCLA)2015-2016推薦書單

這個社會的厭女言論永遠不嫌多,動輒冠以「母豬」攻擊,或是一網打盡指責為「女權自助餐」。而女性主義者歷來更受到許多誤解,如憤怒、嚴肅、仇男、好鬥、不具幽默感等刻板印象,有時也彷彿成為貶抑與羞辱,讓許多女性名人都想避開這個「負面又憤怒」的標籤。

小說家兼專欄作家羅珊‧蓋伊,在首部文集《不良女性主義的告白》中,坦承自己的混亂又不完美,但即使糟糕不良,都仍是個不良女性主義者。她寫下自己的成長故事,並藉由性別與種族的角度,分析社會現象與流行文化:從脫口秀主持人的強暴玩笑,檢視大眾對性暴力的輕率語言;從強暴案的報導方式,反應出檢討受害人的風氣,以及整體環境所強調的不是如何制止性暴力,而是如何防止遭到性暴力;整個社會對身體形象的執迷,讓減肥實境秀不僅「卸下」胖子的心防,也卸下多餘的體重,將減重打造成最激勵人心的寓言;剖析影視娛樂如電影《姊妹》與《自由之心》、影集《女孩我最大》、小說《格雷的五十道陰影》所隱藏的歧視或偏見。

蓋伊透過幽默自嘲又犀利的風格,推翻社會對女性主義的刻板印象,反對將女性主義視為負面貶抑的標籤。她認為女性主義沒有既定的正統樣貌,也不需信仰全體一致的女性主義。重要的是,呈現多元的樣貌,尊重彼此的差異,讓紛亂的世界聽到女性主義的多元聲音。

身為女性主義,不完美也沒關係,不良也很好。

【專文推薦】

吳曉樂(作家)

康庭瑜(政治大學新聞系助理教授)

蔡宜文(udn名人堂、女人迷專欄作家)

(依姓氏筆畫序)

【共同推薦】

李屏瑤(作家)

周芷萱(女性主義者)

苗博雅(社會民主黨全國委員)

溫朗東(相對論 udn debate 執行編輯)

(依姓氏筆畫序)

■ 每次只要女人對厭女現象或強暴幽默稍稍有點反應,就會被說是「太過敏感」或被貼上「女性主義者」的標籤。如今女性主義者這個詞已經變成了「無法忍受廢話的女人」的泛稱了。

■ 男人有欲望很正常啊。我們不應該太嚴肅。這些只是歌曲嘛,只是玩笑嘛。只是抱一下嘛。它們只是胸部嘛。笑一笑,妳很漂亮唷。難道我不能讚美妳嗎?事實上,這些只是讓我們知道這個社會病得很厲害——女人的存在就是為了滿足男人的性幻想,女人的價值被一再貶低或完全漠視。

■ 每次只要我們往前跨了一步,就會有一堆笨蛋跑出來扯你的後腿。

■ 我們活在一個對強暴過分寬容的文化裡。儘管有很多人知道什麼是強暴並了解它所帶來的傷害,我們還是活在一個必須用到「強暴文化」這個字眼的時代裡。這個詞指出我們大量被灌輸一種觀念:男性對女性施暴、侵犯是受到容許的,且通常是不由自主。

■作者通常都會在文學評論中看到自己作品中的某個角色被說成是討人厭,彷彿某個角色的討喜與否直接等同於該小說的文筆優劣。不管在故事或現實生活裡,對女孩的要求總是特別嚴苛。相反地,討人厭的男性被塑造成反派英雄的例子比比皆是。

■男性寫離經叛道那叫反映社會;女性寫離經叛道就只是女性小說。

■我從很早以前就知道,生命會把年輕人推向他們根本就沒準備好的境地,即使妳是好女孩、是天之驕女都一樣。一個不小心,妳就會成了樹林中的女孩。妳忘了自己是誰,因為別人欺壓妳、作賤妳。

■當公眾人物拿不出明確的證據證明他們的性傾向,我們幫人家分類的欲望會更強烈。

■ 如果女人的日子好過了,代表男人就要命苦了,好像全世界的幸福有一定的額度,不能同時分給男人和女人。

■ 有時,某個唐突無禮、甚至有點殘忍的人會問我:為什麼我會這麼胖?他們想要知道原因。「妳頭腦那麼好,」他們說,好像只有白癡才會把自己吃得這麼胖。

■不管大家根據我寫的論述怎麼看我,我還是很喜歡男性。我對他們很感興趣,我好希望他們可以對女性好一點,這樣我就不用常常教訓他們。我還是容忍一些無聊男性的瞎扯淡,儘管我懂得比他們多,做得比他們好。

【各方讚譽】

這是一本鉅著,羅珊.蓋伊是一位充滿力量、充滿智慧、見解敏銳的作者。

——《赫芬頓郵報》(The Huffington Post)

我們最犀利的新生代文化評論家透過這本適時的散文集在《觸發警告》(Trigger Warning)與《勁爆女子監獄》(Orange Is the New Black)的議題領域上插上了她的旗幟。

——《歐普拉雜誌》(O, the Oprah Magazine),「現在精選十書」(10 Titles to Pick Up Now)

一本文筆犀利的選集……不管書的標題怎麼下,蓋伊的辛辣文章因為勇敢、風趣、坦誠不諱而顯得格外出色。

——《出版週刊》(Publishers Weekly)重點書評

令人耳目一新的出色文化評論家。

——《華盛頓郵報》(The Washington Post)榮恩.查爾斯(Ron Charles)

這些詼諧又犀利的文章講述了蓋伊成為女人的心路歷程,近來的流行文化,以及現今社會對女性主義的觀點。

——《哈潑時尚》(Harper’s Bazaar)

本書將現今的流行文化放在她銳利、精彩、洞察一切的顯微鏡下檢視。

——GQ.com

羅珊.蓋伊竟能把複雜議題寫得如此簡單明白,她的才能令人欽讚。她對女性主義、種族以及階級的論述精彩絕倫,深富教育意涵,但卻不會讓人感到一絲的煩悶和無趣。

——《柯夢波丹》(Cosmopolitan),「女性必讀二十八本改變人生的書」(28 Life-Changing Books Every Woman Should Read)

這本暢銷的散文選集是一本人文傳記,也是一本描寫自我認知的深刻故事……蓋伊剛好在最恰當的時機發聲,她的聲音令人畢生難忘。

——美國全國公共廣播電台(NPR)

這本書之所以能如此精彩不單僅是蓋伊對世俗文化的精闢分析,也因為她的批評論述深入淺出……儘管蓋伊欣然接受別人稱她為「不良女性主義者」,但她絕非不良女性主義者。事實上,她才是最棒的女性主義者。

——《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)

羅珊.蓋伊是個優秀的鄰家女孩,你最要好的朋友以及最犀利的批判家……她的文章辛辣刺激,讓人直冒冷汗,內容熱鬧精彩;她的作品也是必讀的經典。」

——《時人》(People)

羅珊.蓋伊是上帝源源不絕的恩賜……這是一本有娛樂效果又發人省思的散文集錦。」

——《時代》(Time)

目錄

導論

女性主義:多元化

我

感覺我、看我、聽我、靠近我

專屬的優勢

典型的菜鳥教授

不顧形象地瘋狂抓、扒與摸索

性別與性愛

如何與其他女性為友

女孩,女孩,女孩

我曾是美國小姐

那些輝煌耀眼的女人

我不是來交朋友的

這是我們所有人的損失

變胖的對與錯

膚淺的浪漫故事

對性暴力的輕率語言

我們真正渴望什麼?

安全的假象

破碎之人奇觀

三則出櫃的神話

跳脫男人設定的標準

有些玩笑並不好笑

女孩挨打也甘願

模糊的界線

別再忍受白馬王子

種族與影視

《姊妹》:六○年代密西西比那些不合時宜的舊事

《決殺令》:劫後餘生的決哥

《自由之心》:奮鬥史之外

泰勒.派瑞的道德觀

《奧斯卡的一天》:一個年輕黑人的最後一日

《勁爆女子監獄》:少而益善

政治、性別和種族

體面政治

推特做了新聞媒體做不到的事

可以妥協的婦女權利

等待英雄

兩種貌相的故事

種族歧視人皆有之

慘劇、關注、同情、回應

回到我

不良女性主義:鏡頭一

不良女性主義:鏡頭二

致謝

內文試閱

1.〈有些玩笑並不好笑〉

我在小學六年級時,有個叫詹姆士的男生非常搞笑,是班上的開心果。詹姆士超會耍寶,我們都很喜歡他,別看他小小年紀,反應超快。沒人會想成為詹姆士取笑的對象,不過,大家卻會期待他下一個要找誰開玩笑。我們總是被他逗得哈哈大笑。

一九八六年一月二十八號,早上十點三十八分,挑戰者號太空梭升空了。當天我們打開電視看實況轉播,這真是歷史性的一刻,我們竟然沒有像平常一樣乖乖坐在教室裡聽課。授課的自然科老師特別興奮。他喜歡一切跟科學有關的事,同時也是很認真的老師。他的興奮還基於一些私人的因素。七名太空人之一的克里斯塔.麥考利夫來自新罕布夏,原本也是名老師,如今她就要被送上太空了,感覺外太空的奧秘又離他近了一步。他是那種渴望能碰到星星的人。

哪知挑戰者號升空不久後就爆炸了。我們盯著小小的電視螢幕,看到太空梭變成一團火球,冒出陣陣螺旋形濃煙。太空梭的殘骸紛紛掉進大海。一切看來是那麼的不真實。教室裡一片鴉雀無聲,我們全都嚇傻了。我們的科學老師紅了眼眶,他努力想說點什麼,卻只能清清喉嚨。我和同學面面相覷,覺得尷尬極了。這時新聞主播開始報導他們掌握的少許資訊。詹姆士在一旁打趣地說:﹁這下恐怕會有一堆死魚了。﹂這句話讓老師徹底崩潰了,他把詹姆士臭罵了一頓。從那之後,詹姆士在學校的日子很不好過。他不知道什麼可以開玩笑、什麼不可以開玩笑,終於,他踩到了那條看不見的線。我永遠忘不了那天詹姆士是怎麼從人氣王變成過街老鼠,他話講得太快了,他不該在人家的傷口上灑鹽,刻薄當有趣。

不合宜的幽默莫過於此。當時每個人至少都能想出一個笑話,但沒有人跟他一樣講出來。有時我不見得欣賞某些笑點,但我衷心佩服喜劇演員可以讓我笑,也同時讓我坐立不安。這樣的衝突令人著迷。阿德里安.妮可.盧布朗(Adrian Nicole LeBlanc)在替《紐約》雜誌介紹已故的單口相聲演員帕特里斯.歐尼爾(Patrice O’Neal)時寫到,歐尼爾在測試底線和說真話上頭,是如何小心翼翼、毫不留情。歐尼爾的心中有一把尺,她這樣形容那一把尺:「對歐尼爾來說,用化腐朽為神奇的力量把醜陋的事實講出來,是種格調。」多數喜劇演員都想獲得那樣的格調,試圖用讓我們笑、讓我們思考、讓我們有感的方式,說出人生百態。

很多歐尼爾的粉絲都說,他們會因為他講的話而笑,即使心中並不認同。他們說他可以開任何事情的玩笑,因為他從來沒有不好笑。對歐尼爾和許多喜劇演員來說,沒有什麼界線不能跨越,沒有什麼話題不能談論,他們從不犯規,因為他們知道要怎樣做才不會踩到線。

我不是喜劇演員丹尼爾.塔許(Daniel Tosh)的粉絲,不過,我也不是他訴求的目錄觀眾就是了。我才不想浪費時間在那種人身上,我覺得沒那個必要。他是個死不認錯的厭女症患者,就因為很多人覺得他很好笑,所以他老兄一直混得不錯。可是,不管他的幽默再怎麼好笑,他都沒有格調。他不像他的前輩,擁有化腐朽為神奇的力量,所以當他伶牙俐嘴、逞口舌之快,會變得一點都不好笑。

在喜劇中心頻道播出的個人電視秀《塔許一點靈》(Tosh.0)裡,有一集他號召觀眾偷偷把手放在女人的肚皮上,並錄下她們的反應。我看不出這種侵犯個人隱私、連基本禮貌都沒有的行為算是哪門子幽默。我自己也是個女人,就我聽到的,應該沒人會覺得那是幽默。可這件插曲讓我對自己產生了懷疑,因為真的有一堆粉絲開始把他們偷摸女人肚皮的影片上傳到YouTube。這些粉絲可能覺得這樣做沒什麼,因為這是他們崇拜的喜劇演員讓他們做的。實在很驚訝當人們得到允許時,不管明示或暗示,會做出怎樣的事來。

對照塔許以前的不良紀錄,我一點都不驚訝他在笑笑工廠登台表演時開起了強暴的玩笑。強暴玩笑是他的拿手好戲之一。表演途中,有一名年輕女孩從觀眾席裡喊道:「說真的,強暴一點都不好笑。」結果塔許竟然不慌不忙,回答說:「你們不覺得如果那個女孩現在被五個男人強暴的話很好笑嗎?我是說現在,如果一群男人衝上去強暴她的話……」

是啊,真好笑。如果強暴好笑,那被集體強暴就是加倍、大大的好笑了。

強暴玩笑提醒了女人,她們並沒有得到平等。她們連自己的身體、生育的自由都可以被公開立法討論了,遑論其他權益。每次只要女人對厭女現象或強暴幽默稍稍有點反應,就會被說是「太過敏感」或被貼上「女性主義者」的標籤。如今女性主義者這個詞已經變成了「無法忍受廢話的女人」的泛稱了。

也許強暴笑話好笑,但我就是笑不出來。幽默是很主觀的,但真有那麼主觀嗎?我一點都不覺得強暴笑話好笑或是覺得自己有辦法忍受。這是大是大非的問題。強暴意味很多事:羞辱、丟臉、身心受創、折磨、讓人生氣,甚至是乏味。對大多數女人來說都不會好笑。我想我這輩子、終其一生都沒辦法笑笑地說:「知道嗎?有一次我被一群人強暴超好笑的,包你笑掉大牙。」

我想我們踩到了憲法第一修正案 87 的界線,誤解了其所賦予我們的言論自由。我們可以想說什麼就說什麼,不用害怕被告發或打壓,但這不代表我們可以不計後果地亂說話。

那名打斷塔許表演的女孩走出了俱樂部,她的朋友把當時的情形寫在部落格上,網路開始瘋傳她的故事。這時塔許才有一丁點道歉的舉動,他透過聲明稿表示:他講的話被斷章取義了,他被放大檢視、被冤枉了。他一點都不覺得自己哪裡做錯了。這種不及格的道歉讓我們看到他只是在為自己的行為辯護,而不是在為自己的行為負責。他永遠不會覺得開強暴玩笑是錯的。一樣米養百種人,他還真是個奇葩。

很多喜劇演員很自豪自己敢言人之所不敢言。他們永遠站在第一線,帶領我們做我們當作的、想我們當想的、說我們當說的。

那些不會拿「悲劇、慘事」開玩笑的人大可自由發言,因為他們知道什麼時候該停。可能他們比較有常識?可能他們比較有良心?有時,把別人不敢講、不願講的話說出來只是渾蛋的行為。想當渾蛋?悉聽尊便,但不代表你可以不用負責,想幹嘛就幹嘛。

塔許說有人故意刁難,雞蛋裡挑骨頭,我說那叫路見不平、拔刀相助。這種事太常發生了,當我們看到不公不義,無論大小,我們都會想那太糟糕了,卻不採取任何的行動。我們什麼都不說,任由其他人獨自戰鬥。我們保持沉默,因為沉默要容易多了。

拉丁文「Qui tacet consentire videtur」的意思是:「沉默代表同意」。當我們什麼都不說、什麼都不做,代表我們同意、默許那些傷害我們的行為。

當那個女孩站起來說「不,強暴一點都不好笑」時,她選擇了不跟縱容性暴力、忽視婦女權益的惡質文化同流合汙。強暴幽默鼓勵了男人,讓他們覺得在推特上這樣留言給丹尼爾.塔許無妨:「那些找你碴的賤人都是欲求不滿的女性主義者,真希望有人去強暴她們,這樣她們就不會欲求不滿了。」有一種人,只要聽到女人反應說她們不覺得性暴力好玩,就會作出類似的白痴反應。在那種人的世界,女人只要有性生活的,都不會對強暴幽默有意見。他們以為只要在床上把女人擺平,世界就太平了。

我們手上握有驚人的數字。我們知道性暴力已經深入我們文化的骨髓,甚至出現了叫「Hollaback」的網站,讓女性可以隨時上去抒發她們在街頭遭遇的性騷擾。性暴力的問題如此嚴重,我們有所謂的「防制性侵害宣導月」,還有其他數不清的團體組織,唯一的功能就是援助性暴力的受害者。我們生存的社會出現「強暴文化」這個詞,因為這樣的文化一直存在。情況非常駭人,不管你是否察覺。強暴幽默不只是「開玩笑」或「單口相聲」那麼簡單。拿性暴力開玩笑代表著放縱——對不會做出這種行為的人可能沒差,但一些脆弱、管不了自己的人卻可能受到鼓勵。既然有年輕人會言聽計從,去拍下他們偷摸婦女的畫面,那又會有多少年輕人會因為丹尼爾.塔許覺得強暴好玩而不管女性說不的權利呢?如果這樣的年輕人不只一個,那後果會有多嚴重呢?

不過,真正嚇到我、真正令我擔憂的是:竟然只有一個人站出來,明確且堅定地告訴他: 「夠了。」

延伸內容

重拾女性主義的初衷

◎文/吳曉樂(作家)

曾幾何時,女性主義四個字越來越像是個髒字。今天一位女星在鏡頭前表示對女性主義的支持,明日你就能看到另一位女星對著麥克風說,不,我不是一位女性主義者。很多時候,她們之所以表態抗拒女性主義,單單只是因為:「我喜歡男人,我享受著男人的陪伴與照顧。」喜歡男人,享受男人帶來的一切好處,就真的落入女性主義者的批判範疇嗎?不,不一定。女性主義的流派太多,而旁人理解的意願又太少。最後產生一個現象是:世人對於女性主義的誤解,有時候並不亞於對於女性主義的理解。

身為一位女性主義者以及多次減肥(失敗)的女性,我時常會情不自禁地把這兩件事想成一塊(姑且不論不同流派的女性主義者對於「減肥」此舉的殊異評價,在此,先還原成「減肥這個行為」),這兩種身分均交織著個人的、政治的、排他與涵攝的修辭。但我更常想到的是另外一件事,那就是,這兩件事給我的感受都好像,都時常讓我感到孤獨與無助。我打開不同寶典,裡頭都伸出了蓮花般盛放的手指,評議著我所處的世界是多麼千瘡百孔,而我又是多麼容易向這個千瘡百孔的世界投降。

我當初接觸女性主義(以及減肥)的初衷是想要成為「做點什麼」,到頭來我時常感到困惑與酸楚,哪一種系統更為優良,哪一種生活實踐更為正確?我越來越不喜歡自己,也恆常對於自己的選擇感到不適。但,這是女性主義當初被引進這個世界時,那些先驅的初衷嗎?

若今日我佇立在一個組織的外圍,觀察到裡頭的成員成天怒氣沖沖,不是飆罵社會結構,就是瞄準「內部人」進行思想審查,我一定不想加入這個組織。但我講這種話就是在打我自己的臉,因為上述形容,完全貼合了女性主義運動圈。這場運動打從一開始,與會者內心隱而不發的忌憚與監視即從未停止,女性主義發展的歷史,像是所有弱勢族群運動的進程一樣,同時也是一部揉雜著憤怒與分裂的歷史(關於這部分,作家張娟芬《姐妹鬩牆:女同志運動學》一書做了很清晰且行雲流水的整納,推薦一讀)。若世人固執認定女性主義者多是一群憤怒又尖銳的激進份子,我可以理解,綜觀女性在歷史上所負受的屈累,你就能明白女性主義者的憤怒是多麼合理,也因為成員內部的種族、階級、資本的落差,進而導致疏離與整頓,一切的進展雖讓人感到鬱卒,卻又百分之百地情有可原。

但,在這些分合之外,我們仍需要一些聲音,提醒我們,當初是什麼緣由將我們凝聚在一起?當羅珊・蓋伊拋出「我是女性主義者,但我也會為男友吹喇叭啊」時,我不得不深呼吸,明白一切將有所不同。

她的書寫樹立了一種風範:誠實地宣示自己的立場,以及促成自己做出這些立場的背景。前者難如登天,後者則難如登上月球。其他作者在書寫情境時,時常會有技巧地避掉他們的背景,或者是用立可白遮蓋那些亂七八糟的腹誹,蓋伊並不,她真實得教人心驚。她讓這本《不良女性主義的告白》兼容並蓄,妳可以這一秒低俗到最深處,下一秒又典雅得瑰麗動人。

蓋伊的另一貢獻在於,她給女性主義者打通了另一條路徑,創建了另一個目的地。

在她之前,有太多本書急著要告訴妳,什麼才是最正典的女性主義,誰的思考最全面周延,誰的理論至為新銳,卻沒有人為我們梳開,一旦妳走進這個世界,夜半卻不知與誰交心的失落感。這麼多年來,我在書架上放了好幾落的女性主義相關叢書,並視為聖經般膜拜,我欣賞裡面的慧黠辯證,我感佩她們的堅忍以及運動所投注的犧牲。但有時,我不免想,這些認知,既支撐了我思想上的宏觀,卻也讓我轉身面對自己所處的世界時,恆常感到煎熬與格格不入。我看見人際之間隱密幽微的權力關係及其結構問題,但我也看見了自己的內在衝突。一位小警總從此在我心底常駐,在我瀏覽起彩妝華服的網頁時,在我思量著減肥的必要性時,我看到別的女生那樣輕易地拗折自己,因而得到言情小說般走出的華麗男子青睞,嫉妒得咬牙切齒的時刻。那位小警總就會鳴笛警示,彷彿在說,「這可不是一位嚴肅的女性主義者該有的想法」。承認吧,這樣的小警總,每一位曾以女性主義者自居的夥伴們,心底必定也有一位,或者更多。

女性主義的叢書永遠缺少這樣一本教戰守策,指導我們如何與那位小警總斡旋,如何與之討價還價。如今我們終於可以把《不良女性主義的告白》深擁入懷。蓋伊在意結構,她重視權力問題,但她更關懷不同個體在實踐女性主義上內心的頓挫與自我矛盾。蓋伊讓我們相信,即使走了這麼長遠的路,這個主義依舊存有包容與詼諧的空間,這很重要。女性主義者一方面告訴女性,接納自己的不完美,但女性主義圈內「專注完美、近乎苛求」的習氣可是嚴重得無可救藥。

蓋伊不得不注下一計了猛藥,「如果我是個女性主義者,那我寧願是失敗的那種」。美哉斯言,作為玩笑,作為正經的宣示,這句話都舒適得不可思議。在這之前,我已預見我可能不是一個「好的女性主義者」,但之後呢?哪裡才是我的容身之處?我感謝蓋伊發明了這個名詞,我感謝蓋伊提醒我們「回歸人性」的必要性。

若要將蓋伊的哲思化整為一句話,也許就是,「噎到了你就吐出來」,她像是把我們架起並溫柔實施哈姆立克法的大姊姊。對,確實,比起消化,我們必須承認,有些女性主義的養分讓我們過敏得要命,我們更需要面對,有時候相較於「正確」,我們更需要誠實,我們需要告解,進行思想上的催吐。她不僅交出催化劑,還以書寫親身示範,說服你:看呀,我把告解這件事進行得如此花俏又深邃,還不睜著眼睛看仔細呢。蓋伊的字串讀來時而溫馨,時而嗆辣過癮又微微地搔刮著政治正確的敏感神經。翻頁時我一邊微笑一邊躊躇,可以這樣子想嗎?那是不是——太快樂了?我可以讀一本女性主義的書卻散漫地微笑起來嗎?這樣子不經大腦的微笑,是不是太對不起那些優秀的女性主義者以及,她們身後那輝煌血淚斑斑的歷史呢?

但有時我們真的需要這份輕盈,就像是減肥的人偶爾也需要炸雞跟可樂。

蓋伊教我明白,我依舊可以大為光火,女性至今仍在不同面向遭遇不平等的對待。她們沒有可負擔的節育計劃或生產協助。仍有太多立法機關(成員多數為男性)可以介入她們看待及對待自己身體的方式。我還是可以沮喪,因人們有時仍基於性別而做出差別待遇。但在這些懊喪的背後,女性主義仍有一些乾淨的質地。她將女性主義這四個字漂亮地撈回來,理一理,抖落上頭積累經久的揚塵。女性主義這詞曾經輝煌、乾淨的本質於焉煥發。我想起最初最初,我瘋狂迷戀上這個主義時,內心那彷見初戀的悸動。在TED的演講中,蓋伊表示,「我渴望這種不良的女性主義,或稱是廣義的女性主義,是個起點」。我對於這本《不良女性主義的告白》亦抱持著同樣的情懷,我們知道有些事情正往不對勁的角度偏移,而我們做出回應,很可能結果並不盡如人意,很可能我們會重蹈覆轍,這這是人之常情,我們是女性主義者,我們亦是凡人,我們承認我們內建所有人性的缺陷與盲點,並且在這基礎之上拾回當初決定成為女性主義者的熱情。

邁向多元包容的女性主義

◎文/康庭瑜(政治大學新聞系助理教授)

喜歡粉紅色又希望被人照顧的女人,還算是女性主義者嗎?若不是主流女性主義所刻劃的樣板(比方說:異性戀、白人、事業有成的白領女菁英),那麼還應該信仰女性主義嗎?

《不良女性主義的告白》挑戰了女性主義內部和外部的幾種僵固想像。

首先,人們總是把女性主義和擁護女性主義的女人給搞混了。我們的社會時常認為,正統的女性主義者是憤怒的、痛恨男人的、否定自己性吸引力的。因此,一個和作者一樣的女人,一個喜歡粉紅色的女人,一個喜歡聽貶低女性的饒舌音樂的女人,一個會刮腿毛而且喜歡讀《Vogue》的女人,一個車子壞了會打電話給男人求助的女人,一個有時會對修理工人裝傻,因為知道這樣可以讓對方覺得很有男子氣概的女人,這樣的女人若是擁護女性主義,人們便認為她不是真正的女性主義者,或是指控女性主義失敗和失職了。比方「女權自助餐」就是一種常見的指控。

面對這些控訴,蓋伊的寫作提醒了我們,並不是所有女性主義者所做的日常生活選擇,都能被稱為女性主義。女性主義者也是人,而人性從來就不完美。

女性主義者在這個充滿性別常規的社會中被規訓和成長。她們嬰兒時期的房間布置,是她們父母指定的美感,也許早已形塑她們對顏色的偏好。她們會聽什麼音樂,通常受到同儕品味和整體市場偏好的影響。她們戀愛的對象會喜歡什麼樣的女人,時常是依照這個社會中最老套的審美觀(比如:沒有腿毛,並且和《Vogue》裡面的模特兒一樣,穿上飄逸的春裝)。她們的中學老師也許暗示過她,機械就算了,女人不行。女性主義試著改變這些我們稱之為結構的限制,讓女人能跳脫出這些結構。然而,每個女人在日常生活中做出各種個人選擇時,仍然每天受到這些結構的引導和暗示──即使是女性主義者。

作為一個人,有著人性的各種複雜、混亂與內在衝突,在日常生活裡,與上述結構的戰役,未必每次都能遵循自己想像中的完美女性主義者腳本,然而,蓋伊認為,這不應該影響自己對於性別平等的嚮往和持續的努力。

「要先徹底執行某種生活方式才能支持女性主義」,「要保持憤怒、批判、不刮腿毛才算是支持女性主義」,這類想法已經讓許多不符合這些生活風格的女人,都不願意再關注女性主義。這裂解了關心性別的人,而不是包容和召喚更多的人一同來關懷這個主題。蓋伊放下她身為女性主義者心中的小警總,大方稱自己為不良女性主義者,但同時持續關注和介入社會中的各種性別議題。

然而,在坦然接受個人選擇定然不會完美後,一個女性主義者要怎樣才能持續介入性別議題呢?在蓋伊的TED Talk裡,她除了直接對性別結構表示意見,比方:女人生殖和節育的醫療資源、身體自主的權利等,她也呼籲大家,在可能的範圍內,有意識地做出更好的日常生活個人選擇,讓個人選擇負起社會責任,比如:開始拒絕消費羞辱女性的音樂,直到這些個人選擇在社會中持續擴散,並影響了整體結構,使這類歌詞消失為止。

除了女性主義者在結構與個人選擇之間的拉扯,蓋伊本書的另一條主線是關於性別政治的多元交織性(intersectionality)。女人是多元的。一個女人性別的經驗,會和她的種族、階級、性傾向和其他的社會位置交纏在一起。蓋伊點出主流女性主義長期忽略了非白人、非中產階級、非異性戀等邊緣身份女人。

她討論自己身為海地移民之女的身分,並長期關懷黑人女人的處境。即使同為女人,白人女人和黑人女人的困境未必相同。有些時候,前者甚至需要成為白人男人的共犯,更有些時候,戲劇中黑人女人苦難的存在,僅僅是為了突顯白人女人的開明與文明。蓋伊討論《自由之心》、《姊妹》等等電影如何深刻地刻畫了這些不同種族女人之間的權力落差。

蓋伊的寫作時常靈活地穿梭在流行文化素材和自己的經驗之間。她分享自己對色情小說和變態小說的喜愛,描述自己對女性臣服的主題是如何地沒有免疫力,她論及《格雷的五十道陰影》和《暮光之城》,再反思自己,認為不能因為這些書很有趣或很迷人,就全盤接收它們所傳布的所有意識形態,放過它們之中隱含的某些錯誤。比如蓋伊認為,這些書不該告訴女人,她們應該為了得到白馬王子的真愛而忍受一切。她從自己大學時逃學和男網友浪跡天涯的經驗,談及《女孩我最大》等新進戲劇作品如何刻劃了真實的二十多歲女孩的人生。她們迷惘、難搞、身無分文、吃泡麵維生、和錯的人發生性關係。這些經歷不浪漫,甚至可以說是糟透了,有別於過去流行文化為年輕女孩打造的扁平樣貌──浪漫喜劇中,瘦弱苗條的女孩,把男人的關愛當作全宇宙唯一重要的人生議題。蓋伊一面指出這些新的戲劇如何與她真實的年輕歲月共鳴,也一面指出當代戲劇在描繪少女的故事時,仍然遺漏了許多邊緣的聲音,比如仍然缺乏對多元種族和階級差異的刻畫。她也從自己遭受性暴力的經驗出發,論及《紐約時報》的強暴新聞,和影集《杏林春暖》、《飛越比佛利》和《法網遊龍》的強暴情節,談性暴力在流行文化中如何慢慢地被中性化和娛樂化,再談《飢餓遊戲》如何為受暴的她帶來力量。

這本書是寫給許多不同讀者的。

它可以獻給那些高喊「女權自助餐」的批評者,它不為女性主義者的不完美辯護,但邀請大家儘管如此仍然可以持續關懷世界上所有因為性別結構受苦的人。它寫給覺得自己的需求被主流女性主義辜負的女人,邀請大家一同努力將邊緣身份女人的聲量放大,把自己的故事寫進女性主義的議程裡。

當然,它也寫給每一個對自己信念和實踐間的差異感到惶惑不安的女人,寫給每一個渴望被人照顧又訂閱時裝雜誌的女性主義者。「我是個不良女性主義者。我寧願當個不良女性主義者,也總比不是女性主義者來的好。」(頁三八四)。

成為一個「壞掉的」女性主義者

◎文/蔡宜文(udn鳴人堂、女人迷專欄作家)

熟讀女性主義的人,基本上都念過或熟記西蒙波娃這句話「我們並非生而為女人,我們是成為女人」,女性主義者也是,我們通常並不是生而為一個女性主義者,而是逐漸變成的。也因此成為一個「壞的」女性主義者,並不是當我們變成女性主義者的時候,我們就是不良品,而是在這漫長的追求當中,我們逐漸「壞掉了」或者是「被壞掉了」。壞掉的可能不只我們,在「女性主義」以及「性別平等」越來越上台面成為一個可以被選擇的價值同時,女性主義不只在被搶走一半姓名權、財產繼承權的人眼中是壞心的女配角,在某些以往熱烈歡迎女性主義的人心中,現在女性主義者也變「壞」了。

我有點羨慕羅珊‧蓋伊能夠有這麼大的動能跟空間來坦承自己的壞掉。我也在想,在臺灣,女性主義者又是怎麼或可以怎麼「壞掉」呢?

蔡依林是不是女性主義者?

所以,請原諒我第一個小標就這麼莫名其妙。我想要拉回臺灣來討論一下這件事。當蔡依林在《呸》這張專輯,從有強烈諷刺意味的主打歌〈Play 我呸〉、〈不一樣又怎樣〉討論多元性別議題,再到充滿宣示性的〈I’m Not Yours〉,雖然只是茶壺裡的風暴,但也在我的同溫層掀起了一股蔡依林是不是女性主義者的討論。

我先承認〈Play 我呸〉和〈I’m Not Yours〉都在我手機的播放清單裡,我很喜歡這兩首歌,而〈不一樣又怎樣〉在MV上以及後續蔡依林對婚姻平權力挺的態度,都可以看出她在這議題上的立場。

但這是否就代表我認為蔡依林是個女性主義者呢?

好吧,首先我們應該要先問,為什麼會有這個問題?

蓋伊提到《伴娘我最大》說「我們把許許多多的責任加諸於流行文化,尤其對那一些自詡為佳作的流行文化產物更是如此,……《伴娘我最大》必須是部佳作,這樣其他由女性主導的喜劇片才有上映的希望。」。正如蓋伊自己說的,這是女性在娛樂圈的處境,也是觀眾給予這些女性創作者一個很可怕的處境。不說別的。就說好萊塢好了,男性導演、以男性為主的喜劇片從來都不缺乏爛片,但這些爛片——無論他們在IMDb上的分數多低——絕對不阻攔到另一部男性導演、以男性為主的喜劇片或任何片。也不只是喜劇片,當《蝙蝠俠對超人:正義曙光》擊毀多數DC粉絲的期待時,絕對沒有人會出來說「男性當英雄就是爛片」、「男性導的英雄片就會造成悲劇」,而認為不應該有下一部由男性主導的英雄片。

可幾乎每一部女性主導的電影,或是英雄角色為女性的電影,都必須要是「傑作」,否則這個失敗就會與「女性」連結在一起。被認為是意識形態先行之作(然後我們會在影評網站上看到:女權主義又毀了一部經典),被認為會「害」女性導演更難出頭(好像現在的女導演很好出頭一樣)。

所以,我們為何要在意蔡依林是不是個女性主義者?

如果我們從蔡依林的歌曲中得到一點點好像是從女性出發的經驗或激勵,她就必須要是一個女性主義者嗎?或者應該這麼說,她就必須要表現的像一個女性主義者嗎?例如開始關心性別同工不同酬或是期待她在高聳的「Feminist」字樣下熱歌熱舞嗎?那當蔡依林表現的不像一個(你定義的)女性主義者時呢?例如說她可能不關心所代言服裝工廠女工的處境,又或者說下一首歌曲又繼續重複一個女順從而男主導的親密關係,那我們就應該停止喜歡她,把她從女性主義者的殿堂上拉下嗎?

我們對於流行文化寄託太多。蓋伊在〈三則出櫃的神話〉中提到,我們期待偶像帶頭起示範作用,這邊講的是「我們希望偶像能可以出櫃衝撞這個世界」,但其實在任何議題上,群眾常期待流行文化中的偶像,犧牲個人的隱私來突破性別的、國族的、階級的壓抑,這個隱私可能是性傾向、政治傾向、國族認同、性別認同、議題立場、親密關係……我們期待他們站在那個位置,看著他們「豁出去」成為我們的英雄。

但偶像也是人啊。「豁出去後」或許會讓我們的世界變得稍微好一點點,但他們的世界會變成什麼樣子?我們,真的,在意嗎?

不完美的女性主義,壞掉的女性主義者

我覺得網紅都應該看這本書,無論他是不是一個女性主義者。

或是更明確一點,那些在我的同溫層中那些佔有小小一席之地的母知公知們,都應該看這本書。

因為我們都有一定程度的壞掉,我覺得人是先壞掉,才成為一個網紅的。

我們所支持的東西通常都不完美,無論是女性主義、是批判思考、是文學理論還是哪一種國族認同及思想,那些東西通常都還未臻完美——這些東西通常是「壞掉的」我們不想被視若敝屣的努力。但除去這點,當檢視我們自己的生活時,我完全不覺得自己或那些我曾目睹的網紅,有什麼值得成為典範,有什麼值得學習的地方。

我喜歡蓋伊的誠實,坦承她的身分,無論是作為女性,作為黑人,作為一個海地移民,作為一個女性主義者,作為一個異性戀,作為一個性侵害的倖存者……更重要的是,他很坦承自己作為一個擁有特權的人。其實上述的身分完全可以「政治正確地」讓她逃離這一個宣稱,但在本書的編排上,對於「擁有特權」的坦承就在開場的幾章,而這個坦承更是橫貫在這本書當中,我無法不喜歡這個作家面對自己的「特權」這種坦然卻又有點任性的宣稱:

「每當有人提醒我說不知道自己有多幸運時,我真想叫他或她閉上嘴,你以為我不知道啊?我心裡一清二楚。他們以為我應該很安於現狀,甚至以為我對現狀無動於衷,這種想法實在令人反感。」

蓋伊對於特權的理解十分個人而明確,她拒絕參與誰比誰有特權、誰比誰受到壓迫更多的比賽,稱其為精神上的自慰,認清自己每一個人都擁有的特權並不是叫我們就此噤聲,或懷抱著永久的罪惡感而難以散去。你可以用你的特權去努力,努力的黏貼這一個破碎的社會或至少讓多數的人可以看到,這個社會的破碎。承認我們是有特權的,並不代表我們就此把嘴巴閉上,享受特權。

作為一個「有特權的」女性主義者,等等,應該這麼說,作為一個女人,妳很難不喜歡蓋伊這本書,即使你未必自我認同是個女性主義者,但活在當代,總感受到有好幾股力道,在試圖告訴我們「你該成為一個怎樣的女人」。看起來是變好了,我們不再像古早時候的電玩遊戲,關於女孩子的類型永遠只有溫柔婉約的大家閨秀跟刁蠻任性的天真少女可供選擇——最可怕的是無論是溫柔婉約的大家閨秀還是刁蠻任性的天真少女最終結局不是死亡就是成為一個母親。

成為一個守身如玉進入家庭的良家婦女終於變成「選項之一」,你可以有其他的選項了。

你可以接受其他種神秘力量的檢證了。當離開了永遠都要預期自己說「no」的期許,你是否預期自己無時無刻都是「yes」?你是否發誓相信性是歡愉的?是否堅信無論在任何情況之下——即使是強迫與暴力——性的歡愉也一定會帶給你力量?你不禁想問為何自己好像被迫在「所有你覺得想做愛你要男人的屌全部都是社會建構都是權力關係下的陰影」與「所有你不想做愛不想要男人的屌或女人的屄都是社會建構的恐性陰影」中作抉擇——關於成為一個「進步的」、「好的」女人,有太多太多的標準流入,流入你的跨下,(面對性邀約)你腿開是淫蕩,腿不開是守舊。太多標準流入你的人生選擇,檢視你是不是一個「合格的」女性主義者(附帶各種不同陣營的選擇):你是否想進入婚家,你進入婚家後你的孩子跟誰姓,你過年回誰家。經濟獨立還是讓別人養。是開放還是單一性關係,是否有使用性玩具,是否肛交,是否口交,口交的時候會不會爽,有沒有假裝高潮。相不相信浪漫愛,平常看不看約會電影。是S還是M。會不會開車,會不會看地圖,會不會修電腦。……。

好,停。在這裡,我們不如就坦承自己,是個壞的,壞掉的女人以及女性主義者。

謝謝蓋伊打開了這個「不良」的開頭,接下來,就讓我們一起壞掉!作者資料

羅珊.蓋伊(Roxane Gay)

著有長篇小說《不馴之地》(An Untamed State)以及短篇故事集《海地》(Ayiti)。她的作品也刊載於《魅力》(Glamour)雜誌、《美國最佳短篇小說》(The Best American Short Stories)以及《紐約時報書評》(The New York Times Book Review)之中。

注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ