- 庫存 > 10

放入購物車

放入購物車 放入下次購買清單

放入下次購買清單

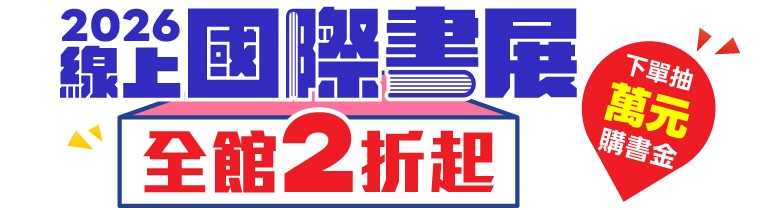

本書適用活動

分類排行

內容簡介

著書暢銷破200萬冊、陪伴無數現代人走出焦慮、迷惘、不安,《不焦慮的活法:金剛經修心課》作者、知名文化學者費勇全新力作!

釐清關鍵問題、找回內在安定,不輕易被動搖的活法。

找到人生關鍵問題,一切才能迎刃而解。

這本書,不會提供標準答案,而是陪伴你展開溫柔卻深刻的自我探索之旅。

著名文化學者費勇融合東西方哲學觀點以及現代社會的洞察,帶領我們從五個面向:現實、願望、思維、心理、動力,一步步重新校準人生方向。

書中每個章節都從簡單的問題開始,包括:如何找到熱愛?如何享受生活?如何去愛?如何成長?這些看似日常的疑問,背後藏著我們人生的重心與動力。

透過一層層地追問與反思,你會發現:與其急著追求標準答案,不如練習傾聽內心的聲音,探索自己獨一無二的人生。

願你能夠偶爾停下來,好好問自己:我正在過的,是我想過的生活嗎?因為,改變人生的,從來不是答案,而是願意誠實面對的你。

【書中金句】

一旦找到真正的問題和必須解決的問題,問題本身會帶著你前行,帶著你一步一步找到解決的方法。

當下就是做事的最佳時機,當下在一起的人就是最好的工作夥伴,當下要做的事情就是最重要的事情。

生如曇花,應當歡喜盛開。去彼此喜歡的人那裡,做喜歡的事情,走喜歡的路。

當我們渴望愛,就會去學習如何愛,啟動自己愛的能力,這種愛的能力,會喚醒潛藏於我們內心的宇宙力量。

無論我們遇到多麼困難的事情,先問問自己:目前能做的是什麼?一旦開始去做,再大的困難,也會一點點化解。

當我們一但做出決定,就要完全投入已經決定的選項當中,把沒有選的那個選項忘掉。

當我們不斷滿足自己內心真正想要的、喜愛的事,我們才是在不斷實現自己的價值,也才能獲得真正的成就感和自由。

人生唯一的真理,就是沒有人能夠為你提供一個現成的答案。幸運的是,人生唯一的真理是,你的答案就在你自己手裡。

活著的每一個當下,不論年齡、貧富,我們都可以創造意義。

【讀者好評】

「這本書真的可以解決心裡的很多困惑,內容全面,闡述深刻,語言樸實,觀點鮮明,值得認真閱讀。」

「讀完整本書,感覺自己的內心輕盈不少。」

「對我而言,這不僅是一本關於人生智慧與心靈成長的書籍,更是一本引導我走出迷茫、實現自我成長的寶典。它教會我如何面對現實、如何調整自己的願望、如何提升自己的思維模式、如何保持健康的心理狀態以及如何激發自己的動力。閱讀這本書,我逐漸學會了化繁為簡,為複雜的人生理出了一個頭緒。」

目錄

序 在問題中覺悟

第一章:現實

01/學習:我為什麼要學習?

02/工作:如何找到自己內心的熱愛?

03/婚姻:我願意承擔多少責任?

04/財富:如何成為財富創造者?

05/時代:當下我要做什麼?

06/善惡:如何做一個善良的人?

07/死亡:如果生命只有一天,我會做什麼?

第二章:願望

01/快樂:如何享受生活?

02/成功:如何成長?

03/自由:如何按自己意願度過一生?

04/愛:如何去愛?

第三章:思維

01/因果:多問自己「為什麼」

02/事實:透過現象看本質

03/解決:培養解決問題的意識

04/取捨:我要選擇哪一個?

05/破圈:提出大哉問

第四章:心理

01/感覺:這是不是錯覺?

02/欲望:是欲望還是需求?

03/目標:你真正想要的是什麼?

04/情緒:當情緒出現,我該怎麼辦?

05/意義:我來到這個世界,有什麼意義?

06/天理:如何順應天理?

第五章:動力

01/視覺:如何在當下安靜地觀看?

02/聽覺:如何在當下安靜地聆聽?

03/嗅覺:如何在當下安靜地感受到氣味?

04/味覺:如何在當下安靜地品嘗?

05/觸覺:如何在當下安靜地觸摸?

06/意識:我如何覺知到我的意識?

07/自我:如何找到真正的自我?

08/超覺:如何喚醒內在的直覺?

第六章:人生解惑包

Q1:很想改變自己的狀況,但不知從何做起?

Q2:想找一個對我好的人為什麼這麼難?

Q3:喜歡的事情太多了,但精力不夠,怎麼辦?

Q4:人類會滅亡嗎?

Q5:總是抽不出時間怎麼辦?

Q6:好心沒有好報怎麼辦?

Q7:哪些好的習慣會讓我們的生活更好?

Q8:在絕境中如何找到自我解脫的方法?

Q9:能力有限,怎麼幫助自己的親人?

Q10:放下就是逃避嗎?

Q11:教育孩子有什麼好的辦法?

Q12:如何在尷尬中找到平衡?

Q13:該不該忍耐一位總是控制不住情緒的伴侶?

Q14:對於父母的情緒,怎麼應對呢?

Q15:我該不該辭職?

Q16:到底要如何改變自己?

Q17:怎樣和有些負能量的母親相處並改變她?

Q18:我不知道自己該不該堅持?

Q19:朋友和我的價值觀越來越遠,怎麼辦?

Q20:如何面對親人的絕症?

跋:用心生活

參考書目

序跋

序 在問題中覺悟

我年輕的時候,有一段時間陷入苦悶,對社會上的各種現象感到失望,甚至憤怒,但又無能為力。對自己未來到底想要做什麼,也覺得茫然。有一段時間,我瘋狂地閱讀,瘋狂地思考人生問題,卻又不知道真正的問題在哪裡。

好像讀得越多,想得越多,我的思緒就越加混亂。直到有一天,因為要寫一篇主題為「禪宗與現代詩」的論文,我找到《六祖壇經》來讀,讀到這一段:「時有二僧論風幡義,一曰風動,一曰幡動,議論不已。惠能進曰:『不是風動,不是幡動,仁者心動。』我才有豁然開朗的感覺,知道了我要在哪個地方下功夫,知道了真正的問題在哪裡。

風沒有動,幡也沒有動,是你的心在動。

這句話很簡單,一下子把我們的關注點拉回到「心」這個原點,同時又指明外界的一切「動」,來源於「心」在動,說明「心」是一個源泉,是一個驅動。

這句話給了我深刻的啟發—不要把注意力過多地聚焦在外部世界的問題上,而要聚焦在自己的內心;不要在「什麼是生活的意義?」這樣的問題上鑽牛角尖,而要更多地觀察自己的內心,弄清楚自己的內心想要什麼樣的生活;不要在「什麼樣的工作是有前途的?」或「要不要出國留學?」這樣的問題上去耗費精神,而要先弄清楚「自己到底想要做一個什麼樣的人?」;不要在「為什麼她不愛我了?」或「為什麼這個壞人居然賺到了錢?」這樣的問題上去糾結,而要更常思考「到底什麼是愛?」或「怎麼讓自己過得心安理得?」

一旦找到真正的問題和必須解決的問題,問題本身會帶著你前行,帶著你一步一步找到解決的方法。

風沒有動,幡也沒有動,是你的心在動。

這句話引導我不斷地把外在的問題轉化為內在的問題。這個轉化的過程,也讓我越來越明白「心」是如何動的。「心」不是一個空洞的概念,而是一個可以讓我們去修行的方向,也是一個可以讓我們不斷去練習的運作架構。「心」不是一個固定的東西,也不是一個主宰性的絕對權威,而是一種在不斷變化的運作。

所謂回到內心,意思是首先你要安靜下來,不要在外在的對象上找來找去,要回到「身心」這個基本範疇,去觀察你的眼睛、鼻子、耳朵、舌頭、身體和意識不斷和外界產生關係後發生的變化,觀察你的情緒是如何產生的,問題是如何產生的,觀念是如何產生的,選擇是如何產生的,行為是如何產生的。在這樣的觀察當中,你會越來越了解因果法則,會越來越接近真相,越來越接近「心」的本源,越來越成為一個有覺悟的人。

風沒有動,幡也沒有動,是你的心在動。

用現在的話來說,就是心智。回到內心,其實就是一種心智練習。

什麼是心智呢? 心理學家史迪芬.平克(Steven Pinker)認為:「心智是一個由若干計算器官所組成的系統,它是我們的祖先在解決生存問題的進程中『自然選擇』出來的,心智不是大腦,而是大腦所做的事情,人是心智進化的產物,而不是剃光了毛的裸猿。」

同樣是心理學家的史考特.派克(M. Scott Peck)認為:「心智成長是一條少有人走的路,這是因為大多數的人不願面對、有意迴避這個棘手的難題,自欺欺人地認為自己沒有問題。心智是人生一切苦難、情緒、人格、幸福、成功、自由的生命之源。如果逃避心智的問題,外部的成功和自以為的幸福都是短暫易逝的。不解決心智的問題,人就無法獲得心靈的自由,苦難和悲劇就成為注定:因為人的生命終究是有限的。」

歷史學家哈拉瑞(Yuval Harari)把心智問題看作今天世界性的人類議題,科技越發展,心智問題就越重要。他認為:「科學之所以很難解開心智的奧祕,很大程度上是因為缺少有效的工具,包括科學家在內,許多人把心智和大腦混為一談,但兩者其實非常不同。大腦是神經元、突觸和生化物組成的實體網路組織,心智則是痛苦、愉快、愛和憤怒等主觀體驗的流動。生物學家認為是大腦產生了心智,但到目前為止,我們仍然無法解釋心智是如何從大腦裡出現的。」哈拉瑞進一步推論,關於心智,很大程度上只能靠個體自己的觀察,只有自己最清楚自己的心智。冥想是最有效、最簡單的工具。而我們只有透過心智,才能真正了解自己。

生活在這個世界上,我們總在面對各式各樣的問題,但人之所以為人,正是因為可以透過心智思考問題,在對問題的探索中,我們不一定能夠找到答案,但對於問題的探索,總是能為我們打開新的出口。同時,真正的問題,總是能讓我們看清生活的真相,看清世間的真相,看清自己的本來面貌。更重要的是,透過心智,可以提出問題,尤其是找到人生的關鍵問題,自己設定自己人生的方向,過自己想過的生活。

這本書的目的,是想化繁為簡,為複雜的人生找出一個頭緒來。這個頭緒是什麼呢? 我會用五個部分一步一步揭示人生的問題所在。

第一部分是現實。人的一生,有學習的必要,有工作的必要,有婚姻的必要;人的一生,是財富積聚的過程,也是一個走向死亡的過程;人的一生,總是受到時代的影響,也總是受到道德原則的制約。學習、工作、婚姻、財富、時代、善惡、死亡,構成了一個現實的系統。

第二部分是願望。人的一生,之所以不斷努力,是因為有願望。我們總是希望快樂,與快樂相關的是幸福、健康。我們也總是希望取得成功,總是渴望自由,內心也總是有對愛的期待。

第三部分是思維。每一個人對事情的看法都不太一樣,每一個人做事的風格也不太一樣。這是由不同的思維方式決定的。因果思維,影響我們看到事物之間如何產生關聯;事實思維,影響我們如何透過現象看到本質;解決思維,影響我們如何解決問題;取捨思維,影響我們如何選擇;「破圈」思維,影響我們如何突破自己的局限。

第四部分是心理。每一個人都離不開心理活動。我們總是會有各式各樣的感覺,總是會產生各式各樣的欲望,總是因為欲望的牽引有了各式各樣的目標,因為目標是否實現而產生了各式各樣的情緒。為了平衡欲望和情緒,我們開始尋找意義,並在這個過程中覺知到更深刻的東西,叫作天理,因此會有敬畏感,會有融入無限性的廣闊感。

第五部分是動力。不管宇宙有多麼大,不管世界有多麼大,其實都離不開我們的身心。外在世界的一切都是身心的投射。想一想,假如沒有身體和心智,這個世界會怎麼樣呢? 想一想,我們生活中的一切,每時每刻,都離不開身心的運作。身心構成了一個人生動力系統,卻常常被我們忽視。假如回到身心這個系統,就會發現很多問題的本質是什麼,就會發現人生的動力在哪裡。這個系統由五個硬體和三個軟體所組成:視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺、意識、自我、超覺,讓身心好像一台電腦那樣在運轉。

在我看來,人的一生,每時每刻都處在這五個部分裡,形成彼此連結的互動系統,如果我們把這五個部分的系統運作規律弄清楚了,就能把握好我們的人生。

本書的最後一部分是問答。這裡彙整了一些我對於讀者或聽眾提問的回答,這些問題涉及現實生活艱難的一面。我非常感謝提問者,因為這些問題帶給了我啟發,讓我這個長期在書齋裡的人,對現實生活有了感性的理解。更重要的是,這些問題提醒我們,在現實生活裡,再複雜深奧的理論,也很難解決具體而複雜的問題,所以我們不僅需要思考,更需要任何時候都保持覺知。

內文試閱

04/財富:如何成為財富創造者?

財富的「財」字是一個形聲字,它由才華的「才」字和貝殼的「貝」字組成。貝殼在古代被用來作為貨幣,也就是金錢。「才」是讀音,但理解成才華、才能,也蠻有意思。財富的財,就是金錢加才能。財富的富,是富有的富。古代漢字中的「富」字,《說文解字》解釋為「備」,「備」的象形字,下方是方形的箭袋,上方是一支箭頭朝下的箭,箭頭伸入袋中,意思是裝箭的工具。後來出現了另一種字形,旁邊加了一個「人」字,像是人背著箭袋,從而衍生出新的涵義,有準備、預備的意思,之後又引申出完備、一個都不缺的意思。

今天,「財富」這個詞被賦予了很多意義,綜合起來看,指的是個人擁有的有價值的事物,從金錢到房子、地位、名譽,都可以說是財富。個人的品德、才華、社會關係,也是財富。在世俗社會裡,財富幾乎是衡量一個人是否成功的最主要因素。學習、工作,都是為了財富,婚姻也和財富緊密相關。「財富」這個詞,意味著我們一生有兩個基本動作,第一個是去獲得,獲得有價值的東西,第二個是守住,守住有價值的東西。一般人的生活,好像就是這麼兩個目的,獲得更多的東西,守住擁有的東西。

毫無疑問,金錢是構成財富最主要的元素。一個人的成長,先是學習,然後工作,工作獲得報酬,有了金錢,用金錢購買房子和車子等,開始了財富的累積,在財富累積過程裡,有了家庭,有了孩子,有了社會地位。這大概就是大部分人的一生。金錢是一個開端和基礎。文明社會,沒有金錢,寸步難行。只有擁有一定的金錢,才能養家活口,很多其他問題,也可以用金錢解決。但是,金錢並不能買到一切,比如金錢買不到愛情,也買不到尊嚴。

同時,金錢引發了廣泛的焦慮。如何賺錢? 為什麼有了工作,還是覺得錢不夠花? 這是很多人在問的問題。一個簡單的原因是,消費主義為大眾構建了一個美好人生的藍圖,一定要有汽車,一定要有房子,一定要去度假,一定要讓孩子讀名校,才算是美好的生活,才算是成功的人生。一般人的薪資收入總是達不到社會定義的那種成功標準,所以大多數人會有金錢焦慮。當他們問「如何賺錢」時,其實是在問「如何賺到更多錢」。

如何賺到更多錢? 第一種途徑是在自己的工作領域裡,透過晉升獲得更多錢;第二種是透過工作之外的理財、兼職,獲得更多錢;第三種是辭職,去待遇更高的地方,獲得更多錢;第四種是創業,自己當老闆,獲得更多錢;第五種是透過自己的天賦獲得更多錢。

當我們聚焦如何賺到更多錢,就會更關注外在的狀況,哪一個行業更賺錢?哪一間公司更賺錢? 哪一種理財方式更賺錢? 而這些外在的狀況千變萬化,因此會引發我們的焦慮。這種焦慮背後,隱藏著兩種對於金錢的畸形態度。第一種是拜金,以為金錢是萬能的,把金錢看成一切行為的目的,久而久之,在賺錢的過程裡,成了金錢的奴隸。第二種畸形心態比較隱蔽,常常以清高的形象出現。但這種對於金錢的極端鄙視,隱藏著對於自身責任的推卸。千萬不要忘了,很多時候賺錢是一種責任。有時候,這也是一種虛偽,明明喜歡金錢,卻把自己偽裝成不喜歡金錢。

石油大亨洛克菲勒(John Rockefeller)有一次參加一個活動,有個園丁上前對他說:「洛克菲勒先生,你這樣賺錢是不對的。因為《聖經》上說,金錢是萬惡之源。」洛克菲勒對他說:「先生,《聖經》上說的並非金錢是萬惡之源,而是『對金錢的愛和貪婪是萬惡之源』。」後來,洛克菲勒對他兒子說,當時他一聽這個園丁的話,就知道他為什麼會貧困,因為他被流行的似是而非的觀念誤導了。金錢不過是一種工具,透過這個工具,我們可以實現很多理想。

一般人總以為孔子、佛陀反對賺錢,實際上,孔子說過,如果合乎道義,又能賺到錢,變得富貴,那麼,即使「執鞭之士,吾亦為之」。孔子的弟子裡固然有顏回這樣的貧窮書生,也有子貢這樣的富豪。孔子的著眼點不在於金錢,而在於無論窮困還是富貴,都能堅守自己的原則和底線。佛陀也是如此,最早的佛經裡有專門講如何理財的。維摩詰居士是一個富豪,但這並不影響他是一個真正的覺悟者。

金錢不過是一個工具,關鍵在於我們如何得到它,以及如何使用它。要回答這些問題,首先要弄清楚金錢的本質。原始時代,人們沒有金錢,但是每個人都擁有一些物品,這時候,就出現了交換。比如,我有兩張桌子,其中一張是我不需要的,我真正需要的是一把椅子,而另一個人有兩把椅子,其中一把是他不需要的,他真正需要的是一張桌子。於是,我就用我的桌子交換他的椅子。這叫以物易物。以物易物受到很多限制,因而出現了貨幣。貨幣是一種媒介,透過這個媒介,每個人都可以得到想要的東西。哈拉瑞進一步分析,「金錢是有史以來最普遍也最有效的互信系統」,金錢建立了陌生人之間的普遍連結,是最直接的價值體現,也使得萬物都可以交換。

金錢的本質體現在幾個關鍵字上:媒介、交換、誠信、價值。也就是說,金錢透過價值和誠信完成了媒介和交換功能。但金錢的這種本質常常被人遺忘,尤其在資本主義社會,人們完全遺忘了貨幣的目的是什麼。就像哲學家格奧爾格.齊美爾(Georg Simmel)所說,人們把金錢當成了上帝,站在了手段的橋梁上,而忘了要到達彼岸。因此,當我們想要賺錢,想要積聚財富的時候,確實應該像經濟學家凱因斯(John Keynes)所說的,先問一下自己:擁有財富的目的是什麼?我們需要多少錢才能過美好的生活?

一旦弄清楚了凱因斯的問題,就會更深刻地理解財富的意義。財富不等於金錢,財富其實是透過商業規則為社會創造價值。哲學家安.蘭德(Ayn Rand)推崇商人,認為商人是社會的正能量。她稱真正的商人「財富創造者」,即不會藉由不正當的手段賺錢,而是透過創造性的商業模式把知識變為金錢。財富創造者是發現者,把發現轉換成物質產品。財富創造者從不等待潮流,而是設定潮流的方向。

納瓦爾.拉維肯曾說:「追求財富,而不是金錢或地位。財富是指在你睡覺時仍能為你賺錢的資產。金錢是我們轉換時間和財富的方式。地位是你在社會等級體系中所處的位置。」他認為追求金錢和地位是零和遊戲,是人類自古以來就有的競爭,非此即彼,不是成功就是失敗;而財富創造是正和遊戲,是人類進化史上近代才出現的活動。

到最後,真正的問題只剩下:如何成為財富創造者?或者說:如何創造價值?

延伸內容

作者資料

費勇 著名文化學者,15歲考上大學,先後獲學士、碩士、博士學位。現為昊達文化創始人、昊達生活方式研究院院長、唐寧書店聯合創始人,並兼任暨南大學生活方式研究院聯席院長、教授、博士生導師,並曾擔任《行走》(mook)主編。 主要作品有《不焦慮的活法:金剛經修心課》(高寶書版)、《不抑鬱的活法:六組經修心課》等修心課系列,連續多年入選鳳凰網好書榜、當當網年度暢銷書榜等多種榜單。

注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ