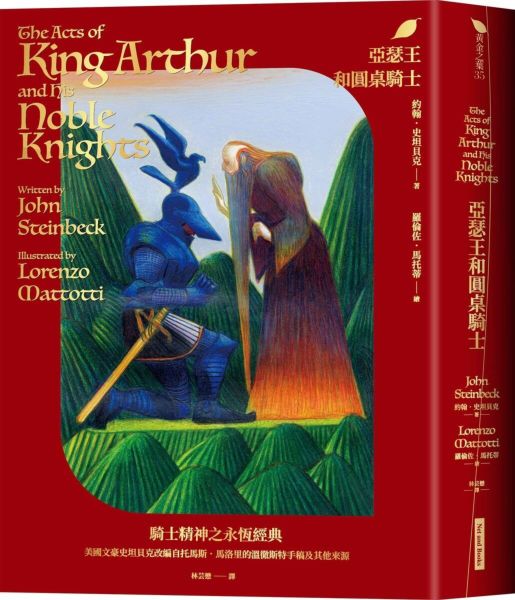

亞瑟王和圓桌騎士

- 作者:約翰.史坦貝克(John Steinbeck)

- 出版社:網路與書出版

- 出版日期:2025-11-01

- 定價:880元

- 優惠價:79折 695元

-

書虫VIP價:695元,贈紅利34點

活動贈點另計

可免費兌換好書 - 書虫VIP紅利價:660元

- (更多VIP好康)

內容簡介

序跋

內文試閱

作者資料

約翰.史坦貝克(John Steinbeck) 美國小說家、短篇小說作家與戰地記者,一九〇二年生於加州薩利納斯,一九六八年卒於紐約。以結合現實與想像的寫作風格著稱,作品兼具人道精神與社會觀察力,一九六二年獲諾貝爾文學獎,被譽為「美國文學巨人」。 史坦貝克曾就讀史丹佛大學,未畢業即投入寫作。一九三〇年代經濟大蕭條成為他筆下底層人物的舞台。《薄餅公寓》(Tortilla Flat)、《人鼠之間》(Of Mice and Men)與《憤怒的葡萄》(The Grapes of Wrath)奠定其文學地位,其中《憤怒的葡萄》獲普立茲小說獎,被視為美國文學經典;《伊甸之東》(East of Eden)則被稱為他一生的心靈告白。 他共出版三十三部著作,包括《小紅馬》(The Red Pony)、《製罐巷》(Cannery Row)、與海洋生物學家愛德華.瑞克茲(Edward Ricketts)合著的《柯提茲的海》(The Log from the Sea of Cortez),題材多取自故鄉加州,描寫命運、不公、孤獨與希望。史坦貝克亦曾擔任戰地記者,戰後以《查理與我:史坦貝克攜犬橫越美國》(Travels with Charley)記錄美國風土與人情。他最後的創作之一《亞瑟王和圓桌武士》(The Acts of King Arthur and His Noble Knights),展現其結合神話與人性的獨特筆觸。 史坦貝克的文字簡潔、真誠且富象徵性,融合詩意與社會批判,超越時代與地域。他的文學橫跨寫實與象徵、幽默與悲憫,以對人性與正義的深刻關懷,奠定了他在當代文學的重要地位。

基本資料

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ