- 庫存 = 7

放入購物車

放入購物車 放入下次購買清單

放入下次購買清單

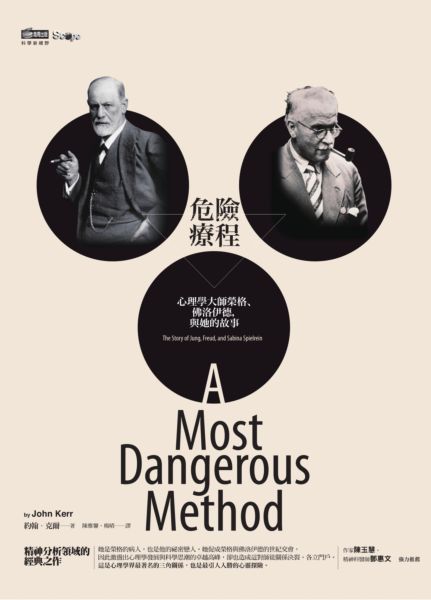

危險療程:心理學大師榮格、佛洛伊德,與她的故事(改版)

- 作者:約翰.克爾(John Kerr)

- 出版社:商周出版

- 出版日期:2019-07-23

- 定價:620元

- 優惠價:72折 446元

- 優惠截止日:2025年12月26日止

-

書虫VIP價:446元,贈紅利22點

活動贈點另計

可免費兌換好書 - 書虫VIP紅利價:423元

- (更多VIP好康)

本書適用活動

分類排行

-

希望:教宗方濟各自傳

-

朝聖.覺旅:從西班牙聖雅各到菊島天堂路

-

苦土之囚:世上最年輕國家南蘇丹的希望與絕望

-

如何蓋一座大教堂?:學習工程師「解決問題的思維」!從重大歷史工程到日常小物,一窺創新與發明背後的故事

-

光之年代【二十世紀最傳奇的女性戰地攝影家黎.米勒的摯愛人生】

-

1分鐘圖解孫子兵法:拿破崙、曹操、李世民、麥克阿瑟、武田信玄、稻盛和夫都推崇,翻譯逾30國語言,千年兵法智慧,輕鬆掌握領導與應變之道!

-

律師帶你看校園大小事: 老師和家長必知的44個霸凌防制和性平觀念指南

-

罪、罪犯與他們的產地:第一本最接近台灣民情與文化的犯罪心理全解析,原來「罪」與「犯罪」和我們想的不一樣

-

我是誰?我在哪?「我」根本不存在──東方哲學奇才聯盟,帶你看穿人生bug

-

1分鐘圖解三十六計:孫武、諸葛亮、曹操都在用,拿破崙、比爾蓋茲都在讀,看透人性,輕鬆掌握商場、職場與生活智慧,人人都能靈活運用的生存計謀!

內容簡介

精神分析領域的經典之作

她是榮格的病人,也是他的祕密戀人。

她促成榮格與佛洛伊德的世紀交會,

因此激盪出心理學發展與科學思潮的卓越高峰,

卻也造成這對師徒關係決裂、各立門戶。

這是心理學界最著名的三角關係,也是最引人入勝的心靈探險。

一九○四年,一位名叫薩賓娜.史碧爾埃的俄國年輕女子被帶到蘇黎世的精神病院,接受卡爾.榮格的治療。受過良好教育的薩賓娜聰明有才華,成為榮格不可多得的研究對象,兩人跨越了醫病關係界線,發展出不倫之戀。

榮格將秘密戀人的案例以「薩賓娜.S」為代號發表,藉此向佛洛伊德討教,兩人因此建立起深厚的師徒情誼,他們的思想交流為精神分析奠定了未來的基礎。

臨床心理學家暨出版社編輯約翰.克爾藉這段學術界不可告人的三角關係,鉅細靡遺地重現二十世紀初精神病學發展與精神分析的崛起與興盛。薩賓娜不僅促成兩位心理學者的世紀性思想激盪,對精神分析做出實質貢獻,她是榮格的「阿尼瑪」,也成為佛洛伊德與榮格日後分道揚鑣的風暴核心人物。

這本故事張力十足的心理學思想史在2002改編為舞台劇《與榮格密談》(The Talking Cure),名導演大衛.柯能堡在2011年將同名故事搬上大螢幕,但三位傳奇人物的天才思維、針鋒相對的精采對話,卻只在本書中完整呈現。

【國際媒體書評】

糾正了對於榮格和佛洛伊德之間關係的既定成見,相當寶貴……使我們得以……探究最早期精神分析師們的性倫理,以及性政治,那些都影響了兩人理論的成形。

——《紐約時報》書評版

讀起來有時候像是看一本書信體小說,有時候又像佛洛伊德或榮格著名個案的歷史資料……深深影響著我們這個時代理解自我的模式浮現了,而〔克爾〕則高明地重建出當時社會與個人的脈絡。

——《舊金山紀事報》

《危險療程》訴說的是早期精神分析的發展,締造了歷史的新一頁……克爾的思路敏銳縝密、筆法精鍊達理……他所描繪的整個世界都令人信服,並且驚喜不斷。

——《週日獨立報》

約翰.克爾這本書細膩動人……精采絕倫……堅忍剛毅的薩賓娜.史碧爾埃甫出場,儘管聲勢不大……後來卻一躍成為榮格「阿尼瑪」的原型,而「阿尼瑪」就是不知不覺中經常束縛著男性的陰性力量。

——《每日電訊報》

小說也不見得比這本書精采。很難想像,還有什麼比史碧爾埃這個角色的登場……更能道出佛洛伊德與榮格絕交的辛辣過往……克爾精湛的寫作技巧,不僅讓史碧爾埃免於遭到埋沒,還說起了一則動人的故事,同時提供可信的史料,一刀未剪呈現出精神分析崛起的過程。

——《先驅報》

克爾觀察著凍存於文獻和新「科學」論點中的奇人異事,彷彿正瞧著琥珀中的昆蟲。

——《村聲雜誌》

克爾之所以出色,在於展現了密切的人際關係、政治操弄和理論發展三種面向互相融合的速度有多快。

——《新聞日報》

從來沒有一部作品以如此接納的態度和博學的角度,詳盡解釋了佛洛伊德與榮格之間錯綜複雜的關係……銘記了可敬的史碧爾埃。這本書必然成為這個領域的經典之作。

——《歐洲人週報》

作者充滿學者風範,又不失機智,因此格外彰顯故事的張力。約翰.克爾綜合了自己各項才能之作,令人折服。

——《觀察家報》

克爾描述史碧爾埃生平的技巧一流,論及她成就的重要性也相當有說服力……任何對於廿世紀文化史有興趣的人,都應該一讀。

——《週日郵報》

最重要的是,克爾振興了史碧爾埃的地位……多虧了克爾,現在史碧爾埃在精神分析上的貢獻才有重新評價的機會……史碧爾埃與榮格之間的私情,具備了所有真實愛情故事的特質:甘苦交織、狂喜、妒忌、愛慕與劇痛。

——《週日泰晤士報》

目錄

<專文推薦>薩賓娜的危險療程 陳玉慧

媒體評論

前言

第1部 一個歇斯底里的案例

第1章 父親的手

第2章 精神病院

第3章 榮格的測驗個案

第4章 女人的說謊天性

第2部 新的神經健康原理

第5章 蘇黎世學派的崛起

第6章 榮格與佛洛伊德

第7章 科學的童話

第8章 性研究及心理學研究

第3部 運動

第9章 美國與核心情結

第10章 有兩個骷髏頭的房子

第11章 國際精神分析學會

第12章 精神分析的靈性趨勢

第13章 垂死和復活的神

第4部 私密生活

第14章 轉化

第15章 友誼之死

第16章 只餘靜默

第5部 餘波

第17章 精神分析運動史

第18章 天命的追尋

後記

延伸閱讀

序跋

【前言】

一九○七年三月三日,佛洛伊德與榮格初次見面,他們兩人就欲罷不能地聊了十三個小時。這兩個人最後一次一起出現在同一個房間是一九一三年七月七日至八日,在慕尼黑舉行的第四屆國際精神分析大會(Fourth International Psychoanalytic Congress)上。就人們所知,在這個場合中他們彼此沒說過半句話。於是思想史上最惹人爭議的一段情誼,就在沉默中結束了。然而,這兩個並肩工作了六年多的男人,仍毅然決然地改變了廿世紀的思潮方向。

這是個關於那段夥伴情誼的故事。但是我並不想要以傳記的角度來講述這兩個男人的一生;我也不想偏袒任何一方。我之所以想要講述這個故事,是希望大家可以注意到這兩個人的共同研究成果的重要議題。

在他們倆人合作的這段期間,佛洛伊德與榮格使新的心理治療方法——精神分析——得到極大的注目,其詮釋性觀點也廣受認可;這些觀點有些是相當激進,也因此而使其變得與眾不同。若沒有這兩個人,或者更明確地說,若沒有他們的通力合作,我們今天所知道的精神分析就不會存在。但如果佛洛伊德和榮格催生了極度新穎的事物——直到今天我們仍持續體會到其日新月異的價值——他們也以無可避免的方式形塑了他們的創造物;該方法不僅反映出當代的需求,我們也應該要瞭解並認知其最終造成的扭曲是什麼。

顯然,榮格和佛洛伊德間的情誼是個值得敘述的重要故事,但卻不容易從批判的角度來說明。我們偏向對這兩個男人抱持欽佩讚賞的態度。我們寧可一直將他們當成英雄,希望他們一如其後出現的無數軼聞趣事中的形象,擁有魅力、富有人性、多疑且聰明絕頂。在為人類的心靈,尤其是為人類的限制開啟了全新的視角後,佛洛伊德與榮格勢必是與自我反思的無比重負共同存在的第一批思想家,而這自我反思正是現代人的心理特色。就這個意義上,他們是第一批廿世紀公民。想到他們擁有這些新自覺形式所需的人性美德,就令我們心滿意足又欣慰。

在對立中,人往往會突顯出自己的性格。在他們晚年時,即便情勢迫使他們必需反對自己的理論,他們也能優雅以對。對於佛洛伊德那不悅的抗議,我想我們都耳熟能詳了。他說:「有時候雪茄就只是雪茄而已。」但或許他對於亞伯拉罕.卡迪納(Abram Kardiner)所提出問題的回應更能說明一切。卡迪納在一次訓練分析中針對一個特殊的精神分析命題的邏輯提出質疑,佛洛伊德回答:「噢,別把那看得太嚴肅。那是我在一個下雨的星期天午後編出來的。」這無禮的答覆呈現出佛洛伊德人格中的頑強特質。當納粹當局要求他簽署一份宣傳聲明,表明他在獲准移居前曾得到納粹的良好待遇時,佛洛伊德回以英雄式的華麗詞藻。簽上名字之後,他周到地附上一句:「我衷心樂意向任何人推薦蓋世太保。」

榮格也採取一種置身事外的距離。在他創辦的學院舉行的一次座談會中,他悄悄跟一位同事吐露心聲:「謝天謝地,我不是個榮格學者。」

榮格對於病患也一樣直言不諱。當一個年輕的女性厭倦了只是談論她那得不到回報的情慾轉移,而提議一起在沙發上躺下時,榮格犀利地回答:「是的,我們可以躺下來;不過之後總得要再次起身的。」跟他的維也納故友比起來,榮格的盛名也不遑多讓。在晚年的一次倫敦旅行中,榮格利用一個下午,獨自前往大英博物館的閱覽室找一本珍本書籍。但是在門口,一個警衛禮貌地問他:請問您的通行證呢? 榮格回答他沒有通行證,他是從蘇黎世來的卡爾.榮格,他不知道需要通行證。警衛顯然嚇了一跳,問道:「卡爾.榮格? 您是說佛洛伊德、阿德勒、榮格嗎?」榮格若有所思地回答:「不⋯⋯只有榮格而已。」(他後來獲准入內)然而這些都是這兩個人晚年的軼聞趣事了。關於他們情誼的故事,是屬於更早、更黑暗的時代。儘管他們身上許多值得欽佩的特質在那時已經顯而易見,但這兩人都比他們後來所表現出來的更有野心、更獨斷、更容不下異見(更執迷於自己的理論)。成功會改善大部分的人格特質,但野心並不會。在他們合作期間,佛洛伊德與榮格都深受自己未來的偉大前景所誘惑。

人們必須將故事背景謹記在心。在廿世紀初,歐美兩地對於所謂「神經性」失調的心理學突然產生了極大的興趣,也相應地激起一股心理治療實驗的熱潮。盡力想要更瞭解神經性疾病的性質,以及通過純粹「精神的」手段加以改善,這雙重風潮是在西方世界逐漸流行的多重因素的產物。之所以會開啟這股風潮,首先是因為普遍的經濟榮景。接著,就像現在一樣,當人們有錢可花時,他們願意花錢的對象之一就是自己了。而這錢經常是花在解決那些日子艱難時人們較少關心的問題。同樣地,當時可說是「神經性」失調發生率極高的一段時期。今天少有人還記得在那個時代,一個高尚體面的維多利亞家庭會在樓下的所有房間裡放個裝著嗅鹽的小玻璃瓶,以便讓高尚體面的維多利亞仕女們因常見的疾病——昏厥——而倒地時能派上用場。但這病可不是女人的專利。男人也一樣常受到各種身心症狀所苦,其嚴重程度使人普遍承認,現代文明的生活步調中有某種不尋常的事物,持續對神經系統造成過度的負擔(儘管大家對病因多所爭議)。

診斷總是首先考量性別因素。歇斯底里幾乎成為女人的專利,而神經衰弱(neurasthenia)、強迫性神經官能症(compulsion neurosis)、執念狀態(obsessional states)及其他病症,一般而言則成為男性的特權。此外,在所有這些歸類方式的內部存在著更隱密的附加診斷,即是遺傳性污染(hereditary taint);這種診斷標準鬼祟地潛伏於醫學理論中,不僅能滿足醫師的需求,也可供他們做診斷,但也將患者對未來精神恢復正常的信心剝奪得一乾二淨。在那個時代,許多敏感的平民百姓以及不少體魄強健者發現自己處境艱難,他們聲稱自己良心清白,好逃避面對未說出口的質疑;他們在繁重的工作以及同等耗神的溫泉旅行中讓自己精疲力竭,以便擺脫那不祥、如影隨形的厭倦疲乏;他們為各種哲學、政治及社會理想事業背書,好讓自己不再專注於那似乎無以名狀的內在苦悶。形成人格的元素——意志力與正直,似乎神祕地從內部受到了侵蝕。

在這樣的背景下,十九世紀末的神經病學證明了自身具有無以倫比的重要性。儘管獲得了與神經系統基礎運作相關的少數根本性洞見,但在描述神經疾病方面僅限於引用了「能量」、「釋放」、「精神緊張」,和「疲倦」等物理性語言,其唯一的功用就是在濃縮患者的表達而已。當時時興的物理性療法,包括電療、溴化物、手術等成效卓著,而人們普遍懷疑這些成功多半是由於暗示的力量。使用催眠更被證實是有效,然而輕蔑與質疑也隨之而來。如果在催眠狀態中心靈都能受到影響,那麼清醒時又有何難? 針對疾病的性質以及一般神經系統的運作,催眠療法又說明了什麼?

神經疾病於是引發了許多極為有趣,而且截至當時尚未被解答的科學問題。在那個年代,重要的科學發現就是留名後世的保證,光是這個因素本身就足以讓有才之士認真地投入解決問題了。然而,在所有促成神經疾病研究成為一時顯學的因素中,最重要的原因也許是來自哲學。因為那是首先接納科學唯物主義論做為主要世界觀的一個年代。如今,科學公認已超越宗教和形上學,獲得全勝,而對外在世界的完全唯物主義式說明也幾乎唾手可得。但是人們該如何做才能概念化經驗的另一極端——亦即自我呢?在擁有無止盡前件(antecedent)的物質世界中,似乎沒有自我這個擁有思考、感覺、意志主體的容身之處。人們都很明白這其中的吊詭,而在當時尚未形成解決這問題的共識。

神經疾病的內在問題,即神經系統與意識及無意識心靈的關係,占據了哲學上遲遲無法取得進展的關鍵部分。若出現一個令人滿意的公式,可以將所感覺到的人類心理現象與解剖學、生理學發現連結在一起,該公式必然有著重要的哲學衍生意涵。因此,知道那些專注於研究神經病患的醫界人士經常嘗試研究哲學也不會令我們驚訝。我們不該驚訝的還有一件事,在大眾心目中,神經失調現象常與那些看似不尋常的事物有密切關聯,像是降靈會、天賦才能、心電感應之類的。這些領域如同物質主義世界秩序中的縫隙,而神經失調的疾病就彷彿存在於這些場所當中。

所有這些因素最終造成許多敏銳的醫界人士選擇了朝唯一敞開的方向前進,也就是從事心理學研究及心理治療的實驗。這股風潮席捲了西方世界。儘管該學門的研究發展出多元性的議題,但仍可將這股潮流稱為「心理治療運動」。然而不過短短數十載,這股運動浪潮卻幾乎消失;這是因為該運動被起初組成的多股勢力之一從內部吞噬了。

回顧過去,我們會發現精神分析以令人驚訝的速度迅速成長,並取得卓越地位。截至一九○○年,佛洛伊德關於歇斯底里症及其他常見神經症候群的理論已經為多數醫界人士所知,但在當代理論百家爭鳴的情況下無法占有一席之地。佛洛伊德得到這些理論所使用的特殊方法——他至愛的精神分析——與其說被視為一個典範,不如說被當成珍奇例子看待。人們經常聽到一個看似合理的觀點,這觀點認為,在佛洛伊德自己手中,精神分析確實產生了一些有趣的發現,但那既不適合教學,也不是任何人都學得會的,若是落到天賦稍差的治療者手中,就產生不出任何有價值的發現了。

大約十年後的一九一一年,這個未曾引起波瀾的方法卻已成了一場激烈大型論戰的焦點,這場論戰更成為了歐洲官方神經學及精神醫學的關注核心。到了一九二六年,其擁護者所組成之祕密指導「委員會」(Commitee)解散的那一年,精神分析已成為全世界最重要的心理學及心理治療學派,不僅有能力從醫學專家,也能夠從藝術和人文學界中源源不斷地吸引學生及追隨者。到了一九三九年,即佛洛伊德逝世那一年,一如奧登(Auden)的悼詞,精神分析已經成為「輿論的主流」。佛洛伊德自身的崇高地位,也和當初形成精神官能症議題的潛在科學和哲學面向一樣,有了相應的成長。這個位置一直都空在那裡,而佛洛伊德正是這個世界召喚來填補這個位置的人。榮格必須獨自找尋自己的定位,而他藉著在自己的體系中為佛洛伊德所憎惡的宗教和神祕體驗留下空間,達成自己的目標。

精神分析迅速成長並取得了支配地位,它的空前成功使其完全取代了之前時代的論述。許多其他思想家的名字與貢獻已不復記憶;曾滋養早先時代,成為理論沃土的各種原創性觀點也湮滅了。那是個有利於重書歷史的情勢,而無可避免地,從這當中浮現出好幾套虛構故事與片面事實,其中有好些是佛洛伊德自己起的頭。有一套虛構故事與片面事實涉及了對那個時代的錯誤描繪。據說起初只有佛洛伊德一個人老老實實地處理人類性慾的課題,也只有他一個人認真看待無意識的概念。人們也提到他為此而受到嚴厲的忽視,要不就是受到不公平的打擊,同時代的人迫使他在科學方面過著遊牧般的生活,直到世界終於跟上他的腳步為止。這一切顯然都不是真的,但直到最近廿五年左右,歷史學家才有還原歷史真相的把握。

另一套虛構故事或與片面事實和佛洛伊德理論的起源有關。據說他的想法是在臨床治療過程中才首次出現的。的確,他的結論多多少少是由他的患者迫使他做出來的。還有一個說法是,他於是在自己身上做了勇敢的自我分析,才使得研究發現得以擴展。同樣地,這個說法也是歪曲大過於事實。佛洛伊德是從哪裡得到他的想法,現在看來是相當清楚——主要是從圖書館查詢資料當中得來的;同樣清楚的是,將這些想法運用於患者證詞的創新方法犯下偏見性錯誤的可能性,和命中目標的可能性具有同樣的機率。自我分析的虛構故事直到最近才受到批判性審視,現在來判斷事實究竟為何還太早了,但我們很清楚的一點是,這個故事所宣稱的某些理論性「成果」,是佛洛伊德從其他來源取得的。

本書的內容主要是關於第三套虛構故事及片面事實,其與精神分析初次嶄露頭角的廿世紀初有關。由於佛洛伊德的開創性洞察力,因此對大多數評論者而言,從維也納觀點來述說精神分析運動的故事多少是種自然而然的反應。這樣的敘事方式讓故事成了佛洛伊德如何在吸引許多追隨者的同時逐漸精煉其理論,而在這些追隨者中,有些人對於整個或部分的精神分析抱持矛盾態度,並在後來離去,開創自己的學派。這個觀點表面上似乎十分合理,因為在大肆剝奪了各種爭議的重要性之後,在該時代產生的各種吵嚷分裂也就不再那麼令人煩惱了。吊詭的是,這個觀點也吸引了異議份子的信徒,因為這讓他們可以假定,他們所擁戴的人打從一開始看法就與眾不同。

這個觀點的根本問題是,它從佛洛伊德後來的崇高地位來解讀早期的情況,從而忽視了當時歐洲醫學社群內部的實際主流。榮格和他在蘇黎世的精神導師——尤金.布魯勒(Eugen Bleuler)才是當時的重要人物。榮格和布魯勒已經在國際上享有精神分析先鋒的聲譽了。此外,他們也有蘇黎世醫學院的聲望為靠山,他們也主持蘇黎世精神病院及附屬的心理學實驗室,對精神分析感興趣的醫師可在此接受訓練。簡言之,榮格和布魯勒才是在制度性資源上能將精神分析轉變成科學運動的人。

精神分析的崛起直接反映了這些制度的現實狀況。在榮格和布魯勒首先發表他們在自己的病患身上證實佛洛伊德的某些理論時,論辯才開始認真了起來。幾乎所有佛洛伊德最重要的早期追隨者也是在蘇黎世才首次接觸到這些新方法的訓練。是蘇黎世最終提供了精神分析第一批官方機構的奧援:第一場大會、第一份刊物、創立初始的國際協會,一切的一切一開始都是來自蘇黎世,而不是維也納。是榮格和布魯勒將佛洛伊德引薦入這個科學社群的。

要瞭解精神分析運動的故事,必須從蘇黎世與維也納所形成的這條軸線開始。這個觀點會讓我們不得不承認,在榮格和布魯勒出場後不久,精神分析就經歷了根本性的變化。精神分析以做為一門科學而言,原則上它的研究發現必需能夠被其他人複製。佛洛伊德承認這點,也試圖利用這點,他其實是把自己當成一份值得追求的科學資產,現身於榮格與布魯勒面前。榮格和布魯勒這一方則以成立實作機構為回應。一開始,這樣的安排似乎是簡單明瞭。佛洛伊德的優先順序是毋庸置疑的,而在優先順序以外,科學從不將自己的發現據為己有。我們找不出合乎邏輯的理由說蘇黎世不該成為精神分析的國際中心,而且一開始,佛洛伊德也渴望蘇黎世能扮演這樣的角色。

但佛洛伊德的野心不僅是為了科學目的;他的注意力絲毫不受諸如實驗驗證、成果研究,及其他學術研究的包裝所干擾。精神分析一取得最迫切需要的日常科學研究外衣,就立刻開始朝其他領域擴展開來。漸漸地,精神分析不再被當作一種臨床研究方法,而是逐漸成為文學、藝術及文化運動,且帶有想要占領總體世界觀的抱負。由於個人的理由,榮格樂於加速這樣的轉型。布魯勒則否,他開始從中抽身。由於這場運動的要角出現異動,制度配置的合理性也產生了變化。因為在文學、藝術及文化運動中,智慧財產權這類事物很重要。當佛洛伊德對榮格產生懷疑時,他下了一個決定:他必須奪回精神分析的指揮大權。

接踵而來的衝突,不僅在科學上具有摧毀性,對個人的打擊更是凶猛而殘酷。為了重新主張財產權,佛洛伊德毫不猶豫地訴諸最隨手可得的工具;手法實在說不上值得讚揚。高舉新治療工具為武器,佛洛伊德試圖運用他所知的榮格私生活,來施加某種實質上的意識形態控制,而這是年紀較輕的榮格無法容許的。為了反制這樣的壓力,同時維持這場運動之官方主席的地位,榮格開始玩弄起引入基督教版精神分析的想法;榮格的方法同樣也無法令人讚揚。這麼做只是加速了佛洛伊德以含沙射影的方式中傷他的步伐,直到最後榮格威脅要以牙還牙,以洩露他所知的佛洛伊德私生活為報復。雙方各自任性而為,而真正的後果要等到事過境遷才能預料得到。情況一度危急到這兩個人竭盡全力避免更具毀滅性的失控,以免毀了他們辛辛苦苦建立起來的心血。他們最後的合作就是接受彼此都陷入了僵局。

這是個複雜且令人不安的故事。從該事件的各個面向來看,也許最重要,也最難以概念化的一面是:如何理解個人因素與理論鬥爭之間的關係。後者產生自前者,並且最終取代了前者。

可以肯定的是,自從一九七四年他們之間的通信內容出版以來,佛洛伊德的非難和榮格的動機就成了歷史記錄。然而迄今為止,人們一直無法客觀評價這些指控,因此也無法對整件事做出最後裁定。對榮格而言,最終的決裂帶來巨大的痛苦——有幾年時間他一直處在瘋狂邊緣,以致於日後他一直盡可能不碰觸他生命中這段歲月所發生的事情。在終於完成他自己特殊的「榮格式」觀點後,對於後期和前期努力之間的基本連貫性,他選擇採取隱匿的態度,甚至蓄意隱藏起使這連貫性具有意義的關鍵生命歷程。然而沒有榮格,精神分析運動的故事就不再完整了。確實,他在這場運動中扮演的角色是如此重要,以致於如果有人要把這歷程搬上舞台,必然得讓榮格擔任主角;說得更戲劇化些,他是這個故事的原動力,是推動故事發展的引擎。

即使佛洛伊德高舉聲討的紅旗,對評論者而言,要將注意力持續放在榮格的動機上也不是件容易的事。我們可以理解人們期待想要從歷史方面去瞭解這些動機,但在令人生畏,且基本上相當偏頗的當代科學哲學的掣肘下,進展卻是相當緩慢,因為科學的哲學斷然裁定,發現者的基本意圖一般來說和科學發現的最終正當性沒有什麼關係。在對榮格的動機一無所知的情況下,精神分析史學者完全無法做出他們需要的答辯內容。實際上,榮格對精神分析理論所做的初期修正,是一開始激起佛洛伊德的不信任,並讓他們的夥伴情誼火速瓦解的原因,但為什麼會促使他修正,原因是直接來自於榮格反思自身動機,以及這些理論在心理上對他的影響。於是,儘管這只是故事的一部分,但適當說明精神分析運動的歷史,必然能夠讓我們窺見榮格決定刻意為自己的精神分析師生涯覆上神祕面紗的背後理由。我認為這樣的評價方式,比起他能夠為自己所做的,更能還給榮格某種程度的公道。

要重新評價榮格早期事業以及他和佛洛伊德的情誼,很大程度必需仰賴最近發現的一份檔案;這個發現令人驚歎,也令人難以置信。一九七七年,在日內瓦威勒森宮(Palais Wilson)的地下室發現了一個存放私人文件的紙盒。經過詳細檢查,查出這些文件屬於薩賓娜.史碧爾埃(Sabina Spielrein)所有;她在一九二三年最後一次出現於維也納。史碧爾埃曾經在盧梭學院(Rousseau Institute)擔任精神分析講師;盧梭學院是一所國際性教學中心,當時的校址在威勒森宮。之後她就移居回祖國俄國了。沒有人知道這一些私人文件為何被遺留下來,放在地下室內任憑腐朽,直到因緣際會之下被人發現。

人們必需先瞭解史碧爾埃是個形象晦澀的人物,才能夠正確評價這個發現。她以身為第一批女性精神分析師而為人所知。她的著作包括約三十篇的專業論文,其中有幾篇曾被榮格和佛洛伊德所引用(尤其有一篇論文偶爾會有次級文獻提及,因為據說這篇論文預先提出了佛洛伊德後期的「死亡本能」理論)。有一段時期,她的名字正式列在維也納、柏林、日內瓦和莫斯科的精神分析社團名冊上。但是除此之外,除了可從閱讀她的專業論文中舉出的生平事實外,在一九七四年以前,人們對於這位女性實際上是一無所知。

直到一九七四年,佛洛伊德與榮格的通信出版時,人們才頭一次注意到史碧爾埃可能不只是個無名小卒。人們從通信中得知,史碧爾埃在成為分析師前曾是榮格的病人。人們也得知這兩人之間曾有個幾乎紙包不住火、可能招引大禍的醜聞,暗示他們曾有段不倫之戀。佛洛伊德與榮格的通信中還透露一件事,當史碧爾埃後來移居維也納時,她也和佛洛伊德有私人交情。當一九七五年第三卷維也納精神分析學會(Vienna Psychoanalytic Society)會議記錄出版時,又讓我們更多瞭解一些史碧爾埃的重要性。人們從中得知,史碧爾埃在一九一一至一九一二年這一年間的學期間,參與了維也納集團(Vienna group)每週舉行的「週三夜會」(Wednesday Night Meeting)。但是這兩個檔案的來源似乎沒有關聯。要將它們結合起來,或和她發表的論文放在一起,來得出一幅關於史碧爾埃其人的清楚圖像似乎並不容易。此外,主要是出於臨床直覺來進行診療,並以羅馬為基地的榮格派分析師阿爾多.卡羅德努特(Aldo Carotenuto)曾在一九七六年出版的一本書中推斷,史碧爾埃對於榮格發展的重要性,可能遠比當時人們所意識到的還要重要。

接下來威勒森宮的文件出現了。盒子中存放著史碧爾埃保留的部分日記、她寫給佛洛伊德和榮格的信件及信件草稿,重要性不下於前者且不為人所知的是,另外還有一批這兩個男人寫給她的回信。由於卡羅德努特是第一個曾在書中推測她的地位的人,他於是成了這個難以置信發現的受益者。在進一步研究證明是徒勞無功之後,卡羅德努特在一九八二年出版了他的研究成果,並附上一份雖有些過時,語調卻充滿同情的榮格觀點評論。他的書出版之後,第二個文件盒也接著被發現了。這個紙盒存放於愛德華.克拉帕黑德(Edouard Claparède)後人的家族檔案室中;克拉帕黑德是位知名的日內瓦心理學者,曾與史碧爾埃有私交。接著在當時具有重要地位的瑞士分析師喬治.德莫希耶(George de Morsier)的私人檔案中又發現了另一個文件盒。

綜而觀之,這些不同的檔案資料使得人們得以對史碧爾埃驚人的生平刻畫出大概的樣貌。在精神分析運動中,史碧爾埃的生平本身就是個值得一說的故事;在女性主義的年代,我想沒有一個人會反對上述說法吧。然而不幸的是,即使有了這些新資料,要建構出一個擁有豐富細節的故事來滿足人們的期待是不可能的事情。比方說關於史碧爾埃的丈夫,我們知道的不過是他是個猶太醫師罷了。同樣地,在她的生涯中還有好幾段漫長的空白期,關於她所交往的人以及所做的事,我們也只有最低限度的瞭解。但也許我們應該感恩,因為至少我們不是一無所知。

事實證明,在歷史開始朝相反方向走的時刻,她始終堅持自己觀點。回顧過去,她的名字直到現在才為人得知,並非出自偶然。在那些後來希望史碧爾埃被人遺忘的重要人物當中,沒有人會比榮格擁有更迫切的理由了。在榮格變成佛洛伊德派學者的個人轉型初期過程中,史碧爾埃是榮格最親近的人。同樣地,她身處於導致榮格與佛洛伊德決裂的那場猜忌風暴中心。最後,唯有她能提供榮格早已遺失的關鍵生命歷程線索,將他早期與晚期的研究連結起來。但除了能對榮格早期事業及其與佛洛伊德的情誼提供新的線索外,就我們所能得知的,史碧爾埃的故事還有另一層重要意義。讀者將會發現,對於精神分析理論整體架構來說,她也做出了屬於自己的,且可能是核心的重要貢獻。然而這個貢獻正如她從前身為病人和情人的抗爭一樣,先是被忽視,接著又被蓄意掩蓋了。從這個角度來看,史碧爾埃是這本書所要述說的龐大故事中的一個範例。長久以來從未有人傾聽她的故事,而這份沉默象徵著那段時期的精神分析,實務裡有更多更隱密的故事。藉著新的傾聽方式,精神分析賦予神經疾病患者從未擁有過的聲音。但隨著精神分析理論越來越陷入框架中,成為兩位理論操作者的個人及政治需求服務的工具時,它的傾聽範圍也變狹窄了。在缺乏傾聽者的情況下,病患們並不允許說出一些事情。

哲學家保羅.李克爾(Paul Ricoeur)曾經這樣定義歷史:歷史是為了現在的目的,對著現在的人述說過去的故事。這個故事現在的述說對象是當代的精神分析狀況。今日的精神分析背景有四個顯著的特質。首先,這是一個制度衰退的時代。成為治療師的候選資格標準下降,病患也更難找,其他治療學科則鼓譟著要得到認可。由於過度介入精神醫學的領域,精神分析現在發現自己在許多曾是其管轄範圍的主要醫學中心受到冷落。其次,精神分析正處於理論成果極為豐碩,並持續發展的時期。許多新的理論家最近都成為該領域的要角,儘管他們之中有些人仍對佛洛伊德宣誓效忠,但也有其他同樣傑出的學者走不同的路線。第三,從科學的角度來看,精神分析亟需刪節。針對精神分析學說體系的科學現狀,傑出的心理學者羅伯特.候特(Robert Holt)總結了相關情勢:「⋯⋯情勢並非毫無希望,但確實相當嚴峻。精神分析師一直都處於虛幻的美好世界中⋯⋯」第四,精神分析一直以不合情理的忽視態度面對自己的歷史。從傳統生物醫學研究到文學批評,沒有其他的當代智識像精神分析一樣,嚴重缺乏對自己源頭的批判性史觀。

這本書所要主張的是,早在佛洛伊德與榮格仍是夥伴的階段就已埋下了造成現狀的種子。因為正是在這個時期,歷史正確的重要性就被認為遜於意識形態正確的重要性。在缺乏歷史說明性框架的限制下,意識形態的扭曲於是創造出一種脈絡,可以在缺乏公認為必要的批判性驗證下繼續做出科學性宣稱。也是從這時候開始,人們可以用人為方式去限制詮釋的範圍;雖然關於這一點,確實讓當代理論家終於可以從早期的框架中解放出來。這些發展結合在一起,注定造成精神分析走到如今制度性地位遭受質疑的地步。佛洛伊德和榮格曾為精神分析贏得的強大動能,最後還是被消耗殆盡。

在說明精神分析運動草創時期的過程中,這份研究也結合了少數幾份相同的研究,這些研究都是在為精神分析重新找回批判性歷史解釋。儘管這類研究無法取代實作分析師在開啟新理論視野方面的努力,也無法成為科學研究者最亟需的助力,也就是透過經驗研究來檢視精神分析假設,但它們仍舊能對這類研究提供重要的幫助。藉由更仔細地調查精神分析立基之時的情況,這種批判性歷史能夠為那些期望翻修或擴展精神分析的人提供藍圖。如今,精神分析的前景充其量只能以黯淡來形容,我之所以寫這本書,是期望能大幅改善精神分析的前景。

就容我以警語做為最後的評論來結束這篇前言吧。接下來的故事並不美好。這不是個愛情故事,也不是帶有教化意味,講述少數勇敢無畏的男女如何創造出科學性突破的故事。如果能用一句簡短的話來描述,我會說這是個非常恐怖的鬼故事。在這個故事裡,最後吞噬了所有人的鬼並不是個生命體,而是一個理論——一種傾聽的方式。當人們決定用一種全新的方式來瞭解彼此時,得到悲劇的結果也就不難理解了。延伸內容

【專文推薦】薩賓娜的危險療程

◎文/陳玉慧

去年在一趟長途飛機上看了柯能堡拍的《危險療程》,有點失望。但最近閱讀該影片的原著,由約翰.克爾(John Kerr)撰述的這一段精神分析史,卻是一本精采之書,令我大感振奮。

這本書從一九○四年八月的某天開始敘述,那天,一位十八歲的俄裔猶太女孩被帶到精神病院,當時,她不斷狂笑尖叫,見人便吐舌頭,自認為自己是火星來的,父母是俄國小鎮富商,一家人經常在歐洲各地旅行,因為注重孩子的教育,以為女兒只要病情轉好,便可以直接進入大名鼎鼎的蘇黎世醫學院就讀,所以來到蘇黎世的布爾霍爾茲利精神病院,住入頭等病房。

女孩的名字是薩賓娜.史碧爾埃(Sabina Spielrein),為她看診的精神科醫生不是別人,是年輕的榮格(C.G. Jung)。當時他受了佛洛伊德的影響,也在研究歇斯底里案例,薩賓娜是一個不可多得的好病人,她(不同於那時代的女性)已經高中畢業,且聰明有才華,不但能準確地描述自己的心理狀況,也有神祕主義的傾向,可能有預言能力,榮格把她當成不可多得的研究對象,幾個月後,他踩下精神分析醫生不該逾越的界限,和病人發生戀情,並且是婚外情。

後來,這段戀情成為精神分析史上最重要的事件之一,二位奠定精神分析科學的大師佛洛伊德和榮格也因她而有了互動討論,甚至因此產生更大間隙。無論從何角度,史碧爾埃對精神分析學而言,貢獻卓著。

曾任精神分析書編輯的克爾做足了功課,他文筆佳,論述觀點犀利,能綜合史料,不但客觀描繪十九世紀精神分析發起的社會和歷史背景,何以維也納和蘇黎世成為精神分析的起源重鎮,二位大師由欣賞到親如父子的關係,隨後互不往來的交往過程,藉而揭櫫二者在精神分析上的重要地位,總結各家特色,各派歧見爭執,毫不遣漏,且全書充滿故事性。

原來史碧爾埃這樣一位才華洋溢並帶著那麼些異國情調的年輕女孩,便是二位大師往來討論的話題重點,榮格愛上她的聰明和絕佳表達能力,在女孩身上找到浪漫的愛情,在幾次通信中,他把薩賓娜的症狀分次(沒有說明是同一人)告訴佛洛伊德,並要求已接受他為精神分析學界王國的未來子嗣的佛氏替他解惑,佛洛伊德不知史碧爾埃已愛上榮格,他搬出他的性和肛門論點,這一點他從不動搖。這樣為薩賓娜治療也真是危險療程!

後來,薩賓娜一心要替榮格生個男孩,使榮格對婚外情產生畏懼,再加榮格妻子即時寫信致薩賓娜在俄國的父母,薩賓娜那有控制欲人格的母親介入後,榮格和薩賓娜的關係逐漸疏遠。

薩賓娜和榮格分手後,第一件事便是寫信給榮格分道揚鑣的勁敵,佛洛伊德握了一個不利榮格在學界發展的把柄,他寫信問榮格:那寫信給我的女人是誰?是不是瘋了?榮格承認了戀情,並說,我擔心離開她會造成她病情惡化,所以才產生了感情。他並暗示佛洛伊德「我第一次去維也納找你回來後仍餘波蕩漾,」榮格是想以佛洛伊德的小姨子敏娜向他訴說她和佛洛伊德的不倫戀做為暗示,希望佛洛伊德不要對外張揚他的私事,但佛洛伊德並未意味出來。

薩賓娜.史碧爾埃原本是一個幾乎被人遺忘的名字。她在榮格問診的過程中透露, 原來父親不愛母親,雖然父親愛她,但愛她的方式卻是責罰,他會以手拍打她的臀部,而少女的她因而從中獲得性高潮,隨後又陷入自責和自淫,她受不了自己……這可能便是她歇斯底里的由來之一。她後來對榮格絕望,返回俄國,因猶太人的身分,一九四一年被進入俄國的德軍屠殺。

早期,精神分析學界幾乎全是男性的世界,佛洛伊德和榮格以降,學界提到女性的論述太少,凱爾這本書至少為女性或者史碧爾埃(出席週三夜會的第二名女性)都稍做了平反。這是我喜歡此書的另一個原因。作者資料

約翰.克爾(John Kerr)

畢業於紐約大學,之後成為臨床心理學家。目前是美國The Analytic Press出版社的編輯,此出版社專門出版精神分析的書。此外也曾任Freud and the History of Psychoanalysis期刊的共同編委與撰稿人。

注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ