- 庫存 = 7

放入購物車

放入購物車 放入下次購買清單

放入下次購買清單

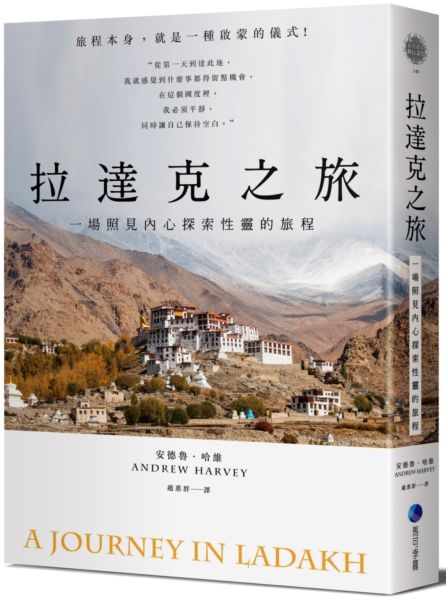

拉達克之旅:一場照見內心探索性靈的旅程

- 作者:安德魯.哈維(Andrew Harvey)

- 出版社:馬可孛羅

- 出版日期:2020-03-05

- 定價:480元

- 優惠價:79折 379元

- 優惠截止日:2026年3月25日止

-

書虫VIP價:379元,贈紅利18點

活動贈點另計

可免費兌換好書 - 書虫VIP紅利價:360元

- (更多VIP好康)

-

購買電子書,由此去!

-

老師不敢教的國學常識:課本外的文壇八卦、黑暗朝堂、追愛火葬場……把古人剝光光,一探赤裸裸的人性真相!

-

我是誰?我在哪?「我」根本不存在──東方哲學奇才聯盟,帶你看穿人生bug

-

讓人生好轉的易經智慧:危機化轉機的64道關鍵法則,在變化中掌握先機,打造無往不利的處世之道

-

網路性獵場:從Pornhub到人口販運的暗流──揭露全球最大色情平台的運作真相

-

法老的國度──古埃及文化史(修訂版)【四版】

-

怪奇邪教檔案錄:或許我們都是追隨者──揭開全球30個邪教對人類的心理操弄

-

你的活力,他們六個全都罩!:讓你精神百倍的六種物質

-

犯罪手法系列1─法醫科學研究室:鑑識搜查最前線,解剖八百萬種死法(暢銷新版)

-

圖解佛教八識【暢銷紀念版】

-

走入森林:故事結構的五幕之旅

內容簡介

目錄

內文試閱

延伸內容

作者資料

安德魯.哈維(Andrew Harvey)

一九五二年生於印度康巴托(Coimbatore),先後在謝爾邦學院(Sherborne School)和牛津的愛克希特學院(Exeter College)接受教育。自一九七三年起,擔任牛津全靈學院(All Souls College)莎士比亞研究學者,大多數的歲月投身在美國教書、在英國寫作、在印度旅行。 安德魯.哈維出版過七本詩集:《冬季的稻草人》(Winter Scarecrow)、《面具與臉孔》(Mask and Face)、《見證》(Evidence)、《效忠托克蘭》(Homage to Toukaram) 、《古羅馬費比奧詩歌》(The Fabius Poem)、《正圓》(A Full Circle)、《沒帽子、沒鑽石、也沒愛人》(No Hat, No Diamond, No Honey)。他和安妮.本寧頓(Anne Pennington)合譯有《馬其頓之歌》(Macedonian Songs)、《康內基詩選集》(Blazhe Konesky) 、《金蘋果》(The Golden Apple)。其小說作品:《最後一面鏡子》(One Last Millor)、《燃燒的房子》(Burning House)與《織蛛網》(The Web)。

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ