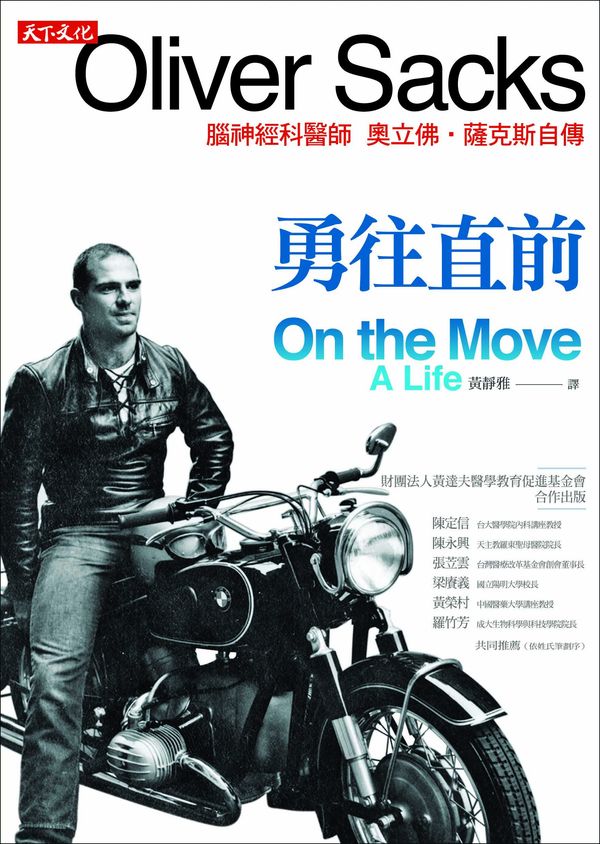

勇往直前:腦神經科醫師 奧立佛.薩克斯自傳

- 作者:奧立佛.薩克斯(Oliver Sacks)

- 出版社:天下文化

- 出版日期:2016-01-28

- 定價:450元

-

購買電子書,由此去!

分類排行

-

讓人生好轉的易經智慧:危機化轉機的64道關鍵法則,在變化中掌握先機,打造無往不利的處世之道

-

我真的知道自己在做什麼嗎?從覺醒到覺悟的旅程,邁向人生的終極智慧

-

共同知識:揭開人類群體合作的邏輯,剖析經濟、政治、日常生活現象的隱藏規則【比爾蓋茲2025聖誕推薦書單】

-

與耶穌一起走苦路:從受難到復活的14站心靈朝聖

-

一行禪師 你可以不生氣:佛陀的最佳情緒處方

-

繼承經濟:是時候談談父母銀行了,千禧世代的獨立難題與社會價值重新排序

-

《紅樓夢》中的飯局

-

圖解易經:讀懂《易經》的第一本書,全譯插圖暢銷版

-

罪、罪犯與他們的產地:第一本最接近台灣民情與文化的犯罪心理全解析,原來「罪」與「犯罪」和我們想的不一樣

-

小宅放大!行內才懂的尺寸關鍵術【暢銷3版】:從人體工學開始,抓出最好的空間比例、傢具尺寸,人就住得舒適

內容簡介

◆已譯成二十種語文版本的全球暢銷書

◆獲選亞馬遜網路書店當月最佳書選

◆《紐約時報》年度最值得注目的一百本書

奧立佛.薩克斯醫師最誠懇的傳記,最瀟灑的人生

他寫過十二本醫學人文暢銷書,獨樹一幟

他的成名作《睡人》搬上大銀幕,名噪一時

他在紐約成為流浪醫師,巡迴關懷弱勢精神病人

他曾以身試「藥」,親自體驗各種感官的幻覺

他不是「看病」而已,而是看病人、醫病人的病

他年輕時酷愛騎摩托車長途漂泊,經常一日雙城

他能蹲舉二百七十二公斤,一舉創下加州新紀錄

他是同性戀者,七十七歲才終於找到真愛

他酷愛游泳、爬山、思考、寫作、關懷病人

他與睿智機敏的羅賓.威廉斯成為好友

他一生多采多姿、喜歡冒險、勇往直前

他是絕無僅有的,奧立佛.薩克斯醫師

【好評推薦】

如此擁有廣度、如此具有深度,

又充滿幽默、謙遜、速度、激情、智慧、恩典的生命旅程……

我們終於能一窺這位最有愛心的醫師兼作家,他完整的人生故事。

面對如此坦誠的告白,讀者怎能不愛上他。

——《洛杉磯書評》

薩克斯醫師是一位專注的傾聽者、敏銳的觀察者,

也是一位超棒的說書人……加上他永不滿足的好奇心,

使他的作品總是這麼強而有力。

——《舊金山紀事報》

一位出色的人物,所寫的一本出色的書。

誠實、清朗、熱情、幽默、慈悲……峰迴路轉、筆力萬鈞。

——《華爾街日報》

《勇往直前》充滿娛樂性和啟發性,時而令人震撼。

薩克斯醫師以這本回憶錄,來面對自己的死亡,

這份努力是成功的,這身影無疑十分漂亮!

——《坦帕灣時報》

薩克斯所寫的不只是一位醫師對醫學與科學的理解,

更是對他的病人最真摯深刻的同情。

——《紐約時報》

目錄

合作出版總序 樹立典範 黃達夫

導讀 腦神經科學的冒險家 賴其萬

第一章 馳騁

第二章 離巢

第三章 狼童

第四章 青春

第五章 洗禮

第六章 睡人

第七章 流浪醫師

第八章 難再孤獨

第九章 星光燦爛

第十章 人生旅程

第十一章 心靈新視野

第十二章 家

誌謝

導讀

腦神經科學的冒險家——奧立佛.薩克斯醫師

◎文/賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師)

奧立佛.薩克斯醫師於二○一五年八月三十日逝世於紐約,享年八十二。國際各大報章雜誌紛紛報導這件事,並有許多朋友與我分享有關哀悼他的文章、過去他所接受的採訪報導、錄音,以及自己過去寫過與他有關的文章與書摘,使我忍不住著手整理出這篇稿子,一者抒發自己對這位心目中的偶像之欽慕,一方面也希望可以介紹這位不世出之天才給國人。

奧立佛.薩克斯醫師可以說是當今神經內科醫師最多產的作家,他一九三三年出生於英國倫敦,早期小學、中學、大學三年主修生理學與生物學、醫學院四年都在英國受教育,他在一九五八年畢業於牛津大學醫學院(皇后學院),兩年以後在獲得英國醫師執照後,就經加拿大,轉往美國,在舊金山錫安山醫院(Mt. Zion Hospital)接受神經內科住院醫師訓練,然後到加州大學洛杉磯分校(UCLA)當神經內科研究員,而於一九六五年轉到紐約行醫。他著作等身,有好幾本書已有中譯本問世,包括《單腿站立》、《看見聲音》、《錯把太太當帽子的人》、《火星上的人類學家》、《看的見的盲人》、《腦袋裝了二○○○齣歌劇的人》、《幻覺》等書,深受臺灣讀者的歡迎。

我第一次見到薩克斯醫師本人是在一九九三年九月,在加拿大溫哥華的世界神經醫學會。他一九七三年的成名作品《睡人》(Awakening)於一九九○搬上銀幕,而兩位天王巨星羅賓.威廉斯(Robin Williams)與勞勃.狄尼洛(Robert De Niro)演活了書中主角,一時神經學的疾病與治療成了社會大眾的熱門話題,大會因為他的努力提高了社會大眾對神經科學的認知而頒獎給他。他當天的受獎答詞給我留下很深的印象,他以清晰的英國口音,語重深長的說:「我們大家是醫『病人』的病,而不是醫『病』而已,不管多忙,我們要切記,不要忘了人與人的關係」。他說,他父親當時已經九十四歲,但仍然在英國行醫,而且他老人家仍然到病人家出診,家人勸他不要再出診,但他堅持不肯接受,說他「不能讓他的病人受苦等待」。薩克斯醫師的這一席話,使我聽了之後有如沐春風之感。

二○一五年二月十九日的《紐約時報》,薩克斯醫師以〈我自己的生命〉(my own life)發表了一篇文章。他談到九年前因為一邊眼睛網膜發現有黑色素瘤,而接受放射與雷射治療,導致一邊眼睛完全失去視覺,但想不到最近被告知黑色素瘤已經擴散,整個肝臟有非常多顆腫瘤轉移,即將不久於人世。他很瀟灑的回顧自己的一生,他說自己一個月前還完全健康,而且事實上是非常的健康,因為他八十歲還能每天游一英里,但他終於到了生命的盡頭。他特別提到一位他很喜愛的哲學家休姆(David Hume)在一七七二年四月、六十五歲那年得到重病,知道再也沒有幾天的生命時,寫了一篇很短的〈我自己的生命〉,說他「此生無憾」,對自己雖得到重病,卻沒有遭受很大的痛苦,而且精神還是非常健康,而心存感激。

接著薩克斯醫師表示他自己比休姆多活了十五年,而且他比休姆還有時間,已經完成了一本即將要出版的自傳。最後他說,雖然就此結束生命實在很難接受,但他覺得自己曾經全心投入自己的生命而滿足,也非常珍惜自己過去所認識的朋友與他所建立的友誼。他提到最近這十年來,開始注意到同年齡的友人一個個先他而去,也知道遲早會輪到他,他說每個生命事實上都有其獨特的地方,「每個人應該尋找自己的路,過自己的生活,用自己的方式結束生命。」字裡行間看不出有絲毫的怨尤,而能優雅的接受死亡即將來臨。他甚至還在最後一次接受Radiolab電臺的訪談(https://www.wnyc.org/radio/#/ ondemand/527964)中,笑說他肝臟有很多癌細胞的轉移,而他事實上最喜歡吃肝臟做成的料理,引起訪談者與他大笑一番。

哈佛大學內科教授傑若.古柏曼(Jerome Groopman)也是一位名作家,他為了奧立佛.薩克斯出版的這本自傳《勇往直前》寫了一篇新書介紹。他說薩克斯醫師年輕時就不讓自己為一般常規所拘束,譬如說他明明已經獲得牛津大學授予獎學金入學,但還得接受他認為毫無意義的入學「預試」,而他竟然考了三次都無法通過,後來還是教務長特別要求他勉為其難再考一次,才通過校方的基本要求;後來他念醫學院時,解剖學成績在班上敬陪末座,因為他對這種制式的有一定答案的測驗題最是無法忍受。但他深知身為外科醫師的母親一定非常注重解剖學,所以他就硬著頭皮報名參加一項全校競爭非常激烈的解剖學論文競賽,而他因為遲到,只在七個題目中選擇一個困難的申論題「結構的分化是否意味著功能的分化?」,想不到他的論文居然獲得全校冠軍的殊榮,使全班同學跌破眼鏡。

他在這本自傳中坦然「出櫃」,說出自己一直是個同性戀者。他坦承大學時期父親注意到他好像都沒有女朋友,而問起這方面的問題。經過父子一番深談,他才坦白告訴父親,他從十二歲就開始注意到自己對女性沒有興趣,但他也沒有與男生做過什麼越軌的事。他深知母親是陽剛型的外科醫師性格,一定無法接受兒子是同性戀者的事實,所以他特別要求父親不要告訴她。但想不到父親還是告訴了母親,而隔天一早母親就對他直言:「You are an abomination(你實在是非常令人憎惡的人)」,然後更說了一句令他十分傷心的重話:「但願我沒有生下你這個孩子」,而使他一直耿耿於懷,甚至在過世前的Radiolab電臺訪談中,他還提到母親說的這段話,並說母親在往後的三天都不跟他說話。

事後他認為,母親可能因為他的哥哥被診斷為「思覺失調症」(過去稱為「精神分裂病」),而他在四個兄弟排行最小,父母最寄予厚望,也因此父母非常失望他竟然也是異於常人。他說,英國在一九五○年代遠媲美國保守,對同性戀者不只視為異於常人,而且還有人視之為一種犯罪行為。

薩克斯醫師在二十幾歲醫學院畢業沒多久就離開英國,後來的五十多年都一直定居於美國。薩克斯醫師提到他第一次發現自己非常喜歡一位男老師,曾向他表達深深的愛慕,但老師很坦率的回應他不可能與他有這種關係,而使他遭受到難以接受的「失戀」。後來到了洛杉磯以後,熱中於運動,曾經喜歡上一位舉重選手,但沒多久就分開。以後他就一直獨居,直到七十七歲時,才終於找到他的真愛,作家比利.海斯(Billy Hayes),而他們一直同居到他過世。

薩克斯醫師從小家庭環境非常優渥,他的父母都是醫師,父親是一般科醫師,而母親是當時英國少有的外科女醫師,父母經常在餐桌上談病人的故事,所以他從小就很習慣醫生的生活。父親是游泳健將,童年時代他從父親那裡學了很多游泳的祕訣,他除了是游泳高手,也喜好各種運動,曾在洛杉磯時,得過舉重競賽蹲舉冠軍,他喜愛冒險、登山,曾經在挪威登山時,意外跌斷大腿骨而差點喪命,他曾談到在這次的意外事故,他沿路聚精費神的哼著自己熟悉的音樂,而忘卻骨折的痛苦,繼續走下山求救。他非常喜歡騎重型機車,他在UCLA結束他的研究員訓練以後,從星期五晚上就騎著機車奔向紐約,追星趕月的於星期日晚上到達,而隔天一早就報到上班。他一生有許多不尋常的經驗,喜歡冒險、充滿活力,而也因此擁有多采多姿的生命做他寫作的題材。

最值得稱道的是他到紐約的初期,曾經在一所收容八十位罹患一九一七到一九二八年歐美盛行的「嗜睡性腦炎」病人的安養中心服務。他有機會觀察到這種眼神呆滯、沒有活力或希望的病人,遠比一般巴金森氏病的病人更嚴重,他形容這些病人像「關在盒子裡生活」,或是「睡美人」。但一九六七年開始有人發現巴金森氏病的病人是因為「多巴胺」(dopamine)的缺乏,而以化學方法合成了「左多巴」(L-DOPA)這種化學藥品,來治療這種病人,想不到結果這些昏睡多年的病人突然醒過來,所以他在一九七三蒐集了他所照顧的二十位這類病人的故事,出版了《睡人》,一時洛陽紙貴,成了暢銷全美的好書。

薩克斯醫師在一九八五接受美國極受歡迎的NPR(國家公共電臺)「清新空氣」(Fresh Air)節目主持人泰蕊.格羅斯(Terry Gross)的採訪。在訪談的錄音裡,我聽到他以如詩的口吻描述他親眼看到這種病人,由長年有如冰凍的僵直姿勢,突然間醒過來,像是「由魔鬼附身突然驚醒過來」,完全不像真實能夠發生的事。他還描述曾經看過一位六十二歲的病人,吃了左多巴以後「醒」過來,告訴他自己只有二十一歲,因為他這之前的四十年都「被冰凍多年」、「完全與世隔絕」的一片空白。薩克斯醫師在那訪談中,生動描述自己有幸目睹新藥帶給病人「新生命的黎明時刻」的充滿戲劇性變化而欣喜若狂。聽他親口道出「醫者那瞬間的喜悅」,使我充分體會出這性情中人找到自己選擇這救人行業的滿足感。特別讓我留下難以抹滅的印象是他的謙沖,在採訪結束時,他語帶幽默的謝謝泰蕊.格羅斯,因為「她能夠在訪談中成功的不讓他脫離主題。」

薩克斯醫師相當特立獨行,他有很長的一段時間嗑藥,而透過嗑藥中產生的幻覺以及思路的異常,使他嘗試到各種不尋常的親身體驗。他坦承有一次用睡眠藥過量,昏睡一段時間後產生很多幻象,讓他看到蜘蛛在牆上對他說「哈囉」。他有一段時間幾乎每個週末都使用LSD(麥角酸二乙胺,一種迷幻藥),而看到了「世界上最美的顏色」,那就是太陽光的七種光譜裡紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫裡的靛(indigo),他甚至描述自己有一次使用LSD加上安非他命(amphetamine)之後,他對自己說「我要看最美麗的靛色」,而靛的顏色馬上出現在他眼前,使他進入狂喜,看到有顏色的天堂,並聽到優美的仙樂。最不尋常的是,他曾經因為失眠而長期服用水合氯醛(chloral hydrate,一種鎮靜催眠劑),而有一次在停止使用這種藥物以後,發生類似震顫性譫妄(delirium tremens)症狀。他後來持續對各種感官的幻覺進行研究,包括他的病人因為神經學疾病(如癲癇、偏頭痛等)或自己嗑藥的經驗引起的視、聽、或其他感覺的異常現象,而最後寫出另一本暢銷書《幻覺》,也因此在二○一二年再度接受NPR訪談。

薩克斯醫師在接受神經科臨床訓練的時代,醫學上還沒有「電腦斷層」或「核磁共振」這種高科技的檢查,所以床邊的仔細詢問病史以及熟練的神經學檢查技巧是唯一的診斷利器,再加上仔細觀察與邏輯思考,那就是神經科醫師的基本功,也因為這種訓練,再加上他對文學藝術的深厚功力,使他能夠一方面給予病人精確的診斷而給予有效的治療,一方面不斷寫出精采的作品。

薩克斯醫師覺得,他比一般人更注意自己感官的感受。他長年苦於偏頭痛發作,有一次偏頭痛發作竟然帶來十幾分鐘的思緒與現實完全脫節,而且講話也變得語無倫次,但他居然能在那瞬間,即席提筆巨細靡遺的記下當時的感受,而留下一篇非常難得的自述偏頭痛發作的前兆、以及頭痛之外在思考、感官所發生的各種奇異症狀的病人第一手資料。薩克斯醫師也曾經考慮以專攻偏頭痛的研究從事學術生涯,但他當時的主任,一位專攻偏頭痛的神經科大師剽竊他的寫作發表,使他對學術界大感失望。而且後來他也漸漸發覺自己並不適合躲在象牙塔裡從事學術研究,因為「他沒有耐心等待實驗的結果」。他覺得自己最大的興趣是照顧病人,離開病人的研究他沒有興趣。他認為與病人交談,了解他們的病痛,而照顧好他們的成就感遠比他一個人關在實驗室默默的做研究來得有意義。但想不到離開學術界多年的他,後來居然因為醫學教育開始注重人文教育,而被哥倫比亞大學醫學院這種重視研究的學術殿堂,聘請為醫學人文藝術方面的教授,後來也陸續接受好幾所著名大學醫學院的禮聘。

在臨床工作裡,他因為對病人的感受特別敏感,有時會發現病人奇怪的症狀是來自於大腦某些部位的功能短暫或長期的失能,而耐心的幫忙病人尋求進一步的藥物或復健治療。他曾經描述一位八十八歲的養老院病人中風以後,開始有陣發性的幻聽,經他再三追查,雖然病人無法提出這歌曲自己在哪裡聽過,但薩克斯醫師由她哼出的音樂,證明這是病人的故鄉愛爾蘭的兒歌,而使他成功診斷出罕見的「音樂癲癇」,並進而證明病人在大腦記憶區發生小中風,而變成癲癇的病灶。他最有名的一本書《錯把太太當帽子的人》,就蒐集了一些很傳神的大腦病變以後發生的奇怪症狀,而其中的一篇描述病人得病以後,錯把太太當帽子的個案,更是膾炙人口,也使讀者不得不驚嘆造物者的鬼斧神工,大腦不同部位竟有如此奇妙的不同功能。薩克斯醫師在他的自傳裡說過:「我從來沒有看過一個病人沒有教我一些新的東西、或者是讓我有新的感覺、新的思路、新的想法,所以我想這些人事實上是帶給我冒險的滿足,我個人認為神經學本身就是一種冒險。」

這幾年來每次閱讀薩克斯醫師的作品,我都會因為他博覽群書,對神經學過去兩百年的許多重要發現如數家珍,以及所寫的書都有詳細的加注、並附上重要的文獻參考資料,而由衷佩服他做學問的態度。薩克斯醫師對提高醫學界與社會大眾對腦科學的興趣,的確有很大的貢獻,他也影響了不少對科學或醫學有興趣的年輕人選擇走上研究腦科學或成為神經科醫師的路,同時他也讓一些想學醫的學生,了解行醫與寫作這兩條路是可以並行而不相衝突,尤其是腦科學可以見證到許多令人歎為觀止的奇妙世界,可以帶給作家更多靈感的源泉。

最後,我忍不住感嘆,英國好不容易培養出這麼一位天才,但卻無法留住他。如果薩克斯醫師終其一生都留在他的祖國,他會有今天這樣的成就嗎?同時我也不覺自問:如果這豪邁不拘的天才,生長在臺灣今天的環境,又有可能脫穎而出,大放異采嗎?臺灣的醫學院可以延攬這種不是象牙塔內專注研究的學者,而是廣博群書、著作等身、入世濟人的醫學人文大師,加入醫學教育嗎?事實上,這種能夠兼具言教、身教於一身的醫生老師,才是今天培育良醫最需要的良師,但我們現行的教育制度能容許醫學院聘任這種教授嗎?

(本文原載於《民報》二○一五年九月三十日)

(http://www.peoplenews.tw/news/ad9a409c-bdd6-4752-9b9b-8db3fd2ff1ad)內文試閱

第九章 星光燦爛

為了深入了解即將刻畫的故事,為了詳盡揣摩劇情,

勞勃.狄尼洛的投入簡直太傳奇了。

我以前從未親眼目睹演員對於飾演的對象所下的功夫,

這些功夫的極致表現,就是到最後,演員果真變成他所飾演的對象。

當《睡人》被好萊塢電影採用,我因此而認識潘妮.馬歇爾(Penny Marshall)及勞勃.狄尼洛時,卡梅爾很興奮。不過,在我五十五歲生日那天,她的直覺卻讓她出了糗。當天,勞勃來到城市島參加我的生日宴會,而且還大駕光臨寒舍(以他神不知鬼不覺的本事),自己悄悄的神隱在樓上,沒有人認出他。當我告訴卡梅爾,勞勃來了,她卻大著嗓門說:「那不是勞勃.狄尼洛。那是酷似他本人、電影公司找來的替身啦!我知道真正的演員長什麼樣子,他一分鐘都唬不了我的啦!」她知道如何讓自己的聲音投射出去,所有人都聽見她的高談闊論。

我自己也變得沒把握,於是走去街角的電話亭,從那裡打電話到勞勃的辦公室。一頭霧水的他們說,那當然是真正的勞勃。沒有人比勞勃本人覺得更好笑,卡梅爾的大吼大叫,他全聽見了。

可愛又可怕的卡梅爾!我喜歡她跟我作伴——當她不惹我發脾氣的時候。她聰明、搞笑,是個鬼才模仿者;她衝動、天真、不負責任;但她也是個幻想家、歇斯底里的人、吸血鬼,總是不斷從身邊所有人身上榨取更多錢財。她是個危險的留宿客,會順手摸走屋主書房裡的藝術書籍,然後賣給二手書店(後來我才知道)。我常想起我們的麗娜姑姑,她勒索富人,要他們捐錢給希伯來大學。卡梅爾從不勒索任何人,但她跟麗娜姑姑有許多相似之處:她也是個女魔頭,被一些家人痛恨,卻是讓我心軟的人。這些相似處,卡梅爾並非不知情。

卡梅爾的父親過世時,把大多數的財產都留給她,因為他知道她是孩子裡頭最拮据的。如此一來,兄弟姊妹對她的怨恨抵消了一部分,因為他們覺得,現在她有了遺產,生活從此高枕無憂,只要乖乖過日子,避免做出什麼愚蠢或奢侈的事情,應該不會再向他們伸手要錢或靠他們支援了。我也很高興,今後不用再覺得有責任按月寄支票給她。

但她有別的想法,自從洛斯過世之後,她一直念念不忘自己是戲劇界的一份子。現在她擁有資金,總算可以製作、執導、演出自己最喜歡的戲劇了,她選的是《不可兒戲》,這樣她就可以飾演劇中的普里斯米小姐。她租了劇院,找來一組演員,並安排宣傳活動。結果如她所願,演出很成功。但事情的發展就是這麼奧妙,好運沒有第二次了。她那瘋狂愚蠢的手勢這麼一揮,便把遺產的每一分錢統統砸光。家人給氣得半死,而她呢,這下又破產了。

卡梅爾自己倒是欣然接受,即使這有點像是三十年前《約翰.加布里爾.博克曼》的舊事重演。但現在的她,沒那麼容易東山再起了。她年屆七十(雖然外表顯得較年輕),她有糖尿病(但她不太在乎),而且家人都跟她斷絕往來——除了埃班,不管她讓他多生氣,他總是挺她到底。

埃班和我又恢復按月寄支票給她,但卡梅爾心底深處的某個部分已然破碎。我猜想,她覺得這是她在百老匯發光發熱、成為閃耀巨星的最後機會了。她的健康狀況迅速惡化,迫使她住進養護機構。她時而妄想,不知是由於失智或糖尿病所致,或兩者都是,偶爾有人發現她披頭散髮、搞不清楚方向,在希伯來之家附近滿街遊蕩。有一回,她堅信自己正在跟湯姆.漢克(Tom Hanks)合演史蒂芬.史匹柏執導的電影。

不過,在其他不出差錯的日子裡,她喜歡去劇院走走(那是她最初與最後的愛),以及在希伯來之家附近、宜人的波丘園散步。這會兒,她決定寫自傳。她文筆很好,寫來頗輕鬆,何況又有如此不尋常、充滿奇趣的生平事蹟可以訴說。但她的「自傳式記憶」(情節記憶)能力已經開始失常,因為她的失智症悄悄的惡化了。

相反的,她的「表演」記憶、她的演員記憶卻是原封不動。任何莎士比亞的臺詞,只要我起個頭提示一下,她就可以繼續唸下去,把自己變成《奧賽羅》的苔絲狄蒙娜、《李爾王》的寇蒂莉亞、《羅密歐與茱麗葉》的茱麗葉、《哈姆雷特》的歐菲莉亞。無論是扮演哪個人物,她都全心投入、角色上身。護理師平常當她是精神錯亂的生病老太婆,一看到這些轉變,全都目瞪口呆。卡梅爾曾經對我說,她沒有自己的身分,她擁有的,只是她所扮演的那些人物的身分。

這話太誇張了,因為她年輕時根本是超有個性、唯我獨尊的大小姐。但現在,由於失智症洗去她自己的身分,情況真的差不多是這個樣子了。唯有化身為寇蒂莉亞或茱麗葉的那幾分鐘,她才能成為完整的人。

我最後一次去探望她時,她得了肺炎,呼吸急促而不規則、常發出粗啞的聲音。她眼睛睜開,但視而不見。我在她眼前揮手,她沒有眨眼睛,但我覺得她可能還聽得見、聽得出是誰的聲音。

我說:「再見了,卡梅爾。」幾分鐘後,她便過世了。當我打電話給她弟弟拉斐爾,告知她的死訊時,拉斐爾說:「願上帝保佑她靈魂安息——如果她有靈魂的話。」

一九八二年初,我收到從倫敦寄來的包裹,裡頭附有品特(Harold Pinter)寫的信,以及新劇作《另一種阿拉斯加》的文稿,他說,此劇作的靈感來自《睡人》。品特在信中寫道,一九七三年《睡人》原著一出版,他就拜讀過,當時即認為這本書「不同凡響」。他一直在想,有沒有可能把書改編成戲劇,但後來打消念頭,因為看不出明確的走向,直到八年後才又突然想起這回事。前一年夏天,有天早上他醒來,開場白清晰的印在他腦海裡:「有事情發生了。」然後,在接下來的幾天之內,這齣劇很快就「自己寫出來了,」他說。

《另一種阿拉斯加》說的是病人黛博拉的故事,二十九年來,她一直處於非常奇特、無法與外界溝通的某種冰封狀態。有一天她甦醒了,不知道自己的年齡,也不知道自己身上發生什麼事。她以為身旁頭髮花白的女子是她的某位表姊或「從來沒見過的阿姨」,結果卻是她的妹妹,真相大白令她深受打擊,這才認清自己的現實狀況。

品特從來沒見過我們的病人,也沒看過《睡人》紀錄片,不過他所描寫的黛博拉,活脫脫就是我的病人羅絲。我想像羅絲一邊讀這部劇作,一邊說:「我的天哪!他寫的就是我。」在某種程度上,我覺得品特領悟到的,比我寫出來的還多,該怎麼說呢?他參透了更深一層的道理。

一九八二年十月,我去倫敦國家劇院欣賞這齣劇的開幕演出。茱蒂.丹契(Judi Dench)把黛博拉演得出神入化。這讓我非常驚訝,正如我對品特的構思如此逼真、一直感到很不可思議,因為丹契跟品特一樣,從來沒見過腦炎後型病人。事實上,她說當她在揣摩這個角色時,品特不許她去看這些病人,他認為,她應該完全依照他的臺詞來塑造黛博拉的性格。她的演出十分扣人心弦。(然而,後來丹契果真看了紀錄片,也去高地醫院探視一些腦炎後型病人。但我覺得在此之後,她的演出也許更加逼真,卻反而不那麼揪心了。或許品特是對的。)

截至此刻為止,戲劇表演也好,「根據」、「改編自」、「啟發自」我個人作品的任何東西也好,我對這些向來有所保留。我覺得,《睡人》是真人真事,其他的任何作品肯定是「不真實的」。如果缺乏直接與病人接觸的第一手經驗,怎麼可能是真實的?然而,品特的劇作讓我看到,偉大的藝術家如何重新賦予、重新想像所謂的「真實」。我覺得品特給我的,並不亞於我給他的:我給他一則真人真事,他也還了一則給我。

一九八六年,我在倫敦的時候,作曲家尼曼(Michael Nyman)來找我,他想根據《錯把太太當帽子的人》的標題故事編寫一首室內歌劇,問我感覺如何。我說,這種事情我想像不出來,他回答說,我不用想像,他自己會想像。事實上,他已經這麼做了,因為第二天他就把樂譜拿給我看,還提到他心目中的劇作家:羅倫斯(Christopher Rawlence)。

我跟羅倫斯說了很多皮博士的故事,最後我說,要是皮博士的遺孀不同意,這齣歌劇我就不能同意。我建議羅倫斯和她碰面,小心探詢她對這樣一部歌劇的感覺(她和皮博士本身都是歌劇演唱家)。

結果羅倫斯與皮夫人建立了非常溫馨、融洽的關係,她在這部歌劇中的戲份,比我在書上描寫的還要多。儘管如此,當歌劇在紐約首演時,我還是非常緊張。皮夫人來看開幕演出,我卻一直在偷看她,緊張兮兮的曲解她臉上的每一個表情。但演出結束後,她走向我們三人(尼曼、羅倫斯、我),說道:「你們為我丈夫增光了。」這句話讓我很高興,讓我感覺到,我們並沒有利用他,或是扭曲他的處境。

早在一九七九年,兩位年輕的電影製片人帕克斯(Walter Parkes)與拉斯克(Larry Lasker)即來找我。他們幾年前在耶魯大學修人類學時讀過《睡人》,希望把《睡人》變成劇情片。他們參觀過貝斯亞伯拉罕醫院,也見過很多位腦炎後型病人,我同意讓他們發展劇本。幾年過去了,在這段期間我什麼消息也沒聽說。

等他們八年後再度跟我連絡時,我幾乎已忘了這項計畫,他們說,彼得.威爾(Peter Weir)已經讀過《睡人》以及靈感來自此書的劇本,他很有興趣執導這部電影。編劇是一位年輕作家,名為柴里安(Steve Zaillian),一九八七年萬聖節當天,我收到他們寄來的劇本,就在我預定與彼得.威爾碰面的前一天。我不喜歡那個劇本,尤其是杜撰的次要情節,說什麼醫師愛上一位病人,而且等威爾一來,我就直截了當跟他說這件事。他嚇了一跳,這可想而知,不過他理解我的立場。幾個月後,他退出這項計畫,說他看到各種「暗礁險灘」,覺得自己無法勝任。

在接下來的一年裡,劇本歷經多次修改,愈改愈好,柴里安、帕克斯、拉斯克努力創作出忠於原著、忠於病人經歷的劇情。一九八九年初,我接到通知:潘妮.馬歇爾將執導本片,而且她會跟勞勃.狄尼洛一起來拜訪我,勞勃將飾演病人李奧納德。

我不太確定我對此劇本的感想,因為,雖然某方面來說,它的主旨在於「幾近重現過去的事實」,但它也「加油添醋」,採用了一些完全虛構的次要情節。無論如何,我不得不放棄那是「我的」電影的想法:那不是我的劇本,那不是我的電影,大體上我什麼都掌握不了。對自己說這番話一點也不容易,但這同時也是一種解脫。我可以提供建議與諮詢,確保醫療及歷史方面的正確性,我會盡我所能,讓電影從真實的角度出發,但我不用覺得自己要對電影負起責任。

為了深入了解即將刻畫的故事,為了詳盡揣摩劇情,勞勃.狄尼洛的投入簡直太傳奇了。我以前從未親眼目睹演員對於飾演的對象所下的功夫——這些功夫的極致表現,就是到最後,演員果真變成他所飾演的對象。

到了一九八九年,貝斯亞伯拉罕醫院的腦炎後型病人幾乎全都過世了,但倫敦的高地醫院還有九位。勞勃.狄尼洛覺得去探視他們很重要,於是我們便一起去看他們。他花了很多時間與病人交談,還製作和研究錄影帶,讓他可以充分學習。他的觀察與移情能力讓我大開眼界,我很感動,而且我覺得病人本身也很感動,因為他們以前很少遇到這樣的關注。「他真的在觀察你,看到你心坎裡去,」第二天,其中一位病人對我說:「自從馬丁醫師之後,沒有人會真的這麼做。他想搞清楚,你到底是怎麼了。」

我回到紐約時,認識了羅賓.威廉斯,他將飾演醫師——也就是我。羅賓想看我如何與病人互動——類似《睡人》書中和我一起工作、生活的那種病人。所以我們前往安貧小姊妹會,那裡有兩位服用左旋多巴的腦炎後型病人,我已經追蹤他們好幾年了。

幾天後,羅賓.威廉斯和我一起去布朗克斯州立醫院。我們在一間亂七八糟的老年病房待了幾分鐘,那裡的五、六位病人同時大喊大叫,說些奇奇怪怪的話。後來,當我們驅車離開時,羅賓突然迸出剛才病房的「重播」,把每個人的聲音與風格模仿得極為傳神,令人難以置信。他把所有不同的聲音與對話都吸收了,默記在腦海裡一字不差,此刻他正在複誦那些對話,簡直是讓病人給附身了。這種瞬間領悟與重播的能力,在羅賓身上發揮到了爐火純青的地步,以「有樣學樣」來形容,實在遠遠不夠,因為這些模仿充滿感性、幽默、創意。但我心想,這應該只是他揣摩演技的第一個步驟。

(這讓我想起幾年前,達斯汀.霍夫曼(Dustin Hoffman)來訪的情景,當時他正在揣摩電影《雨人》中他所扮演的角色——自閉症病人。我們去布朗克斯州立醫院探視我的一位年輕自閉症病人,然後去植物園散步。我和霍夫曼的導演正在聊天,霍夫曼隔了幾公尺跟在後面。忽然間,我以為我聽到那位病人的聲音。我回頭一看,嚇了一大跳,原來是霍夫曼在自我思考,不過是用那位病人的聲音和身體在思考,用那位病人的動作在思考。)

我很快就發現,原來我自己正是他揣摩的對象。我們見過幾次面之後,羅賓.威廉斯開始模仿我的某些舉止、姿勢、步態、講話——各式各樣我至今渾然不覺的事情,簡直像面鏡子似的。在這面活生生的鏡子裡看到自己,令我啼笑皆非。但是我很喜歡跟羅賓在一起,開車亂逛、上館子,被他熱力四射、連珠炮似的幽默惹得哈哈大笑,他的博學令人印象深刻。

過了幾個星期,我們在街上閒聊時,我陷入沉思,據說那副沉思的樣子是我的招牌姿勢。我突然意識到,羅賓的姿勢跟我一模一樣。他並不是在模仿我;在某種程度上,他已經變成我了,彷彿天上突然掉下來一個雙胞胎弟弟。我們兩人都覺得有點彆扭,於是決定彼此之間需要一些距離,這樣他才能塑造出屬於他自己的角色——也許是根據我的樣子,但具有角色本身的生命與個性。

在接下來的二十五年裡,羅賓.威廉斯和我成了好朋友,我愈來愈欣賞他的博覽群書、他的睿智、他的人文關懷。這些並不亞於他的機敏,以及他突然迸出來的即興表演。

有一次我去舊金山演講,臺下一名男子問我奇怪的問題:「你是英國人還是猶太人?」

「兩者皆是,」我回答。

「你不能兩者皆是,」他說:「你只能兩者擇一。」

羅賓.威廉斯也在臺下當觀眾,後來他在晚餐時提到這件事,故意說一口超特別的英語(帶有猶太語及猶太格言的劍橋口音),示範怎樣才能兩者皆是,令人絕倒。這生花妙語的一刻,真希望當時我們有錄下來。

我帶演員和劇組人員去過貝斯亞伯拉罕醫院好幾次,去感受那個地方的氣氛與情緒,最特別的是,去探望那些還記得二十年前往事的病人與醫護人員。有一次,我們辦了一場團圓聚會,邀請當年與腦炎後型病人一起工作過的所有醫師、護理師、治療師、社工來參加。其中有些人早就離開醫院,有些人已經好多年沒見過彼此。但九月的那一晚,我們花了幾個小時,互相交換病人帶給我們的回憶,每個人的回憶又觸動其他的回憶。我們再一次明白,那年夏天是多麼不得了,多麼具有歷史意義,發生的事情是多麼有趣,多麼有人情味。這是歡笑與淚水交織的一晚,既懷舊又清醒的一晚,因為當我們彼此相視,我們意識到,二十幾年過去了,而這些非比尋常的病人,如今幾乎全部過世了。

全部,除了碩果僅存的一位——泰伊(Lillian Tighe),她曾在紀錄片裡展現過人的口才。勞勃.狄尼洛、羅賓.威廉斯、潘妮和我一起去探望她,她的堅韌、她的幽默、她的不自憐、她的真誠,令大家讚歎不已。儘管病情逐漸惡化,而且對左旋多巴的反應難以捉摸,但她完全保有她的幽默、她對生命的熱愛、她的勇敢堅定。

拍攝《睡人》那幾個月,我花很多時間待在片場。我向演員展示巴金森氏症病人怎麼坐、怎麼一動也不動、臉部有如面具、眼睛眨也不眨,頭可能向後倒或歪向一邊,嘴巴很容易開開的,可能有一點口水從雙唇流下來(流口水太難演了,而且對於電影來說可能有點醜,所以這點我們沒有堅持)。我向他們展示手腳肌張力失調的姿勢,還示範顫抖及抽搐。

我還向演員展示巴金森氏病人如何站立,或如何試著站立,示範他們往往如何彎著腰行走,不時匆匆忙忙愈走愈快,示範他們如何停下來、卡住、無法繼續走下去。我向他們演示巴金森氏症病人的各種講話聲音及雜音,還有巴金森氏症病人的筆跡。我建議他們想像自己被鎖在狹小的空間裡,或受困於一大桶膠水裡。

我們練習「反常運動」——透過音樂或自發性反應(例如接球),使病人突然從巴金森氏症解脫出來。(演員們很喜歡和羅賓練習接球,大家都覺得,如果他不是那麼愛演戲的話,可能會成為很厲害的棒球選手。)我們練習肌肉僵直症病人和腦炎後型病人在玩紙牌遊戲:四名病人坐著,完全靜止不動,手上抓著一副紙牌,直到有人(可能是護理師)做出第一個動作,大家便稀里嘩啦跟著一陣狂動,原本癱瘓不動的遊戲,現在卻幾秒鐘之內便玩完了(我在一九六九年看過、也在影片裡捕捉到這樣的一場紙牌遊戲)。與這些加快、驟發狀態最類似的,正是妥瑞氏症,所以我帶了幾位年輕的妥瑞氏症病人來到片場。這些近乎禪修的練習(不動如山、放空自己、或讓自己加速,可能一連幾個小時),讓演員又愛又怕。如果永遠受困於這樣的狀態,實際上會是什麼樣子?他們開始感同身受,心裡直發毛。

神經系統與生理機能正常運作的演員,有可能把自己「變成」神經系統及行為舉止嚴重異常的人嗎?有一次,勞勃和羅賓扮演的場景,正好是醫師在測試病人的姿勢反射。在巴金森氏症病人身上,這些反射作用可能不存在或嚴重受損。我暫代羅賓的角色,展示醫師如何測試這些反射作用:醫師站在病人背後,然後很輕很輕的把病人往後拉(正常人會因應這個動作而做調適,但巴金森氏症或腦炎後型病人可能會整個人向後倒,像根棍子似的)。當我把飾演病人的勞勃輕輕往後拉時,他整個人竟然往後倒在我身上,完全遲鈍而且被動,絲毫沒有反射作用的反應。我嚇了一跳,輕輕的把他往前推到直立的位置,他卻又開始往前倒,我沒辦法讓他保持平衡。我感到既困惑又恐慌。一時之間,我以為他突然發生什麼神經劇變,害他真的喪失所有的姿勢反射。我想不通,莫非演戲演到這種地步,真的連神經系統也跟著改變了?

第二天,在開拍之前,我和勞勃在他的更衣室講話。當我們交談時,我注意到他的右腳向內彎曲,跟他在片場飾演李奧納德時所保持的那種「肌張力失調彎曲」一模一樣。我提到這件事,勞勃顯得相當錯愕。「我都沒發現,」他說:「我猜這是潛意識作用。」他有時入戲太深,幾個小時或幾天都無法抽離。他吃晚餐的時候,說話的樣子像是李奧納德,不像是他自己,彷彿李奧納德的心靈與性格仍殘留在他身上。

到了一九九○年二月,我們都筋疲力盡了:拍片長達四個月,更不用說之前還有幾個月的揣摩。可是,有一件事讓我們全都振奮起來:泰伊(貝斯亞伯拉罕醫院碩果僅存的腦炎後型病人)來到片場,她將飾演她自己,和勞勃.狄尼洛演出一場對手戲。泰伊對身邊那些假扮的腦炎後型病人會怎麼想?演員演得像不像?泰伊一走進片場,大家認出紀錄片裡的她,一股敬畏之情油然而生。

那晚,我在日記上寫著:

不管演員沉浸在角色中有多深,仔細辨認的話,會發現他們只不過是在扮演病人的角色,而泰伊在有生之日都必須是病人。演員可以脫離自己的角色,她不能。她對這件事有什麼感想?(羅賓.威廉斯扮演我,我有什麼感想?對他來說只是臨時的角色,對我來說卻是一輩子的角色。)

當勞勃.狄尼洛進入李奧納德的角色,裝作一副無法動彈、肌張力失調的姿態,坐在輪椅上被推進來時,本身也無法動彈的泰伊,瞪大眼睛警覺而挑剔的看著他。假裝無法動彈的勞勃,對近在咫尺、真正無法動彈的泰伊有什麼感覺?而真正無法動彈的泰伊,對假裝無法動彈的勞勃又有什麼感覺?泰伊剛才對我眨了眨眼,還豎起大拇指(幾乎難以察覺),意思是:「他沒問題,他做到了!他真的明白箇中滋味。」作者資料

奧立佛.薩克斯(Oliver Sacks)

1933年生於倫敦,出身科學家與醫生世家。在牛津大學接受醫學教育, 然後在加州大學洛衫磯分校以及舊金山錫安山醫院,接受醫師養成訓練。 從1965年起,他便定居紐約市,擔任紐約大學醫學院神經科學教授, 以及安貧姐妹會(the Little Sisters of the Poor)的神經科學諮商顧問。 薩克斯醫生的文章經常刊載於《紐約書評》和《紐約客》雜誌, 以及各種醫學期刊。他也是十一本書的作者, 包括《看得見的盲人》、《腦袋裝了二○○○齣歌劇的人》、 《火星上的人類學家》、《錯把太太當帽子的人》、 以及《睡人》(獲得奧斯卡獎提名的同名影片「睡人」,就是根據本書改編)。 想要更深入了解薩克斯醫生,歡迎蒞臨www.oliversacks.com網站。

注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ