分類排行

-

不想談也沒關係:心理師帶你以非語言方式,為封閉的心靈打開些許空間,擺脫失落,獲得療癒

-

你的心有一道牆:人生沒什麼放不下,在紛紛擾擾中活出豁達心境的29帖安定禪方

-

大多數的「在意」都是多餘的 立刻停止內耗擺脫過度焦慮的56種日常練習

-

我老了絕不會做的「蠢」事(才怪!):該來的總會來,躲也躲不掉!

-

你們就是不懂我!:心理學博士陪你找到正能量,度過讓人有點不知所措,似乎又有點美好的成長期

-

洛克菲勒寫給兒子的38封信【暢銷金句牌卡版】(全新完整譯本)隨書附贈52張「金句能量卡」

-

最難對抗的就是你自己:如何控制自我、保持謙遜的26個心態管理法則

-

如果明天是生命的最後一天:人生不用完美,只求不留遺憾!打造富足心靈的36堂課,找到獨一無二的幸福

-

多巴胺國度 + 多巴胺國度實踐篇

-

世界盡頭的咖啡館:這一生,我為何而存在?(全球每19秒售出1本!療癒千萬人的暢銷經典,定位人生的神奇之書)

內容簡介

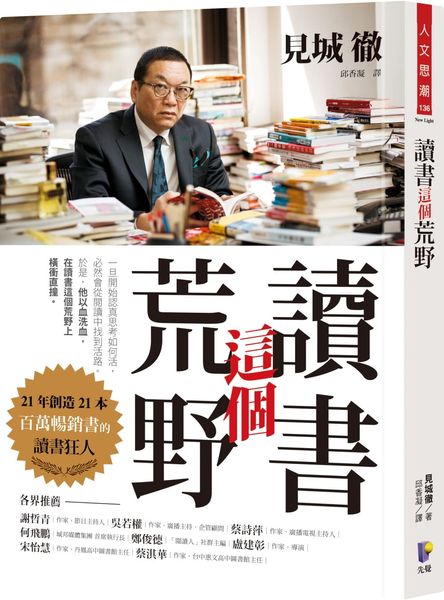

一旦開始認真思考如何活,必然會從閱讀中找到活路。於是,

他以血洗血,在讀書這個荒野上橫衝直撞。

21年內創造21本百萬暢銷書的讀書狂人。

書本,是在你身邊,最便宜的人生開拓武器。

如何讓讀書成為提升自我的血肉,而不只是眼睛的瀏覽?

日本暢銷書之神見城徹首度公開,讓人生改頭換面的讀書之道!

「回想起來,每當我埋頭閱讀,往往都是身陷某種困難的時刻。就像我說不出究竟是雞生蛋,還是蛋生雞,也不知道究竟是我經歷了困難所以閱讀,還是讀了書所以能克服困難。閱讀、經歷困難、閱讀、經歷困難……我的人生就是不斷這樣的循環,所以,經歷困難與閱讀已是密不可分的關係。」

──大力讀書,開拓苦澀的現實。如果不覺得苦,就不能稱之為讀書。

──人之所以為人,是因為獲得了言語,所以閱讀才會如此重要。

他,是引領日本出版界革命,21年創造出21本銷量破百萬暢銷書的傳奇狂人

他,把「閱讀」當作武器,透過書本掙脫遭霸凌的童年,確立在現實中戰鬥的自我。

他說,一旦你開始認真思考如何活,必然會從閱讀中找到活路!

他,見城徹,日本暢銷書之神。他從閱讀中,明白了自己的軟弱,甚至交到了原以為一生都不可能交到的校花女友;他從閱讀中,學到精煉的語彙,讓眾多知名作家願意與之交往、將自己的書交在他的手中。他透過閱讀,從三個面向不斷自省,自我檢驗、自我厭惡也自我否定,時時觀想自己是否煥然一新。

在本書中,他首次揭露閱讀的原點、選書脈絡和從小深受啟發的書單。他用自己的經歷,試圖回答:閱讀究竟有什麼用?我們該如何讓讀書成為提升自我的血肉,而不只是眼睛的瀏覽?

跟著見城徹一起踏上讀書這片荒野,必能受到極大啟發,在荒野中找到屬於自己的活路。

見城徹說,徹底實踐「閱讀、旅行、戀愛」這三件事,就能擁有豐饒的人生。

睥睨金句【關於閱讀】

⚫ 透過閱讀就能體驗到無數個不同的人生,與高舉理想大旗的主角們交心。

⚫ 閱讀的王道就是戀愛小說。……若想從閱讀中體會文學最純粹的形式,我會建議選擇以戀愛為主題的作品。

⚫ 唯有腳踏實地地閱讀,才能增加想像力的厚度。

⚫ 我認為人可以分成兩種:一種讀過杜思妥也夫斯基,一種沒有。

睥睨金句【關於戀愛】

⚫ 沒有戀愛經驗的人深度不足。戀愛的當下,悲哀與快樂,甜蜜與痛苦,糾結與歡喜輪番襲擊,令人頭昏腦脹。經歷過愈多這種情感,愈能磨鍊自己的感覺,加深自己的思考。戀愛充滿讓人在剎那與永遠之間搖擺的閃亮魅力。

⚫ 和戀愛的不近人情比起來,工作這種事簡直是小菜一碟。

⚫ 戀情沒有開花結果也無妨,單戀或失戀也沒關係,請最好去談場戀愛。戀愛經驗太少,或完全不懂戀愛是什麼的人,終究缺乏對他人的想像力。

睥睨金句【關於旅行】

⚫ 旅行的本質在於「前往自己的貨幣及語言無法通用的地方」。

⚫ 沒有什麼比旅行更能改變人生。

名人推薦

謝哲青(作家、節目主持人)

吳若權(作家、廣播主持、企管顧問)

蔡詩萍(作家、廣播電視主持人)

何飛鵬(城邦媒體集團 首席執行長)

鄭俊德(「閱讀人」社群主編)

盧建彰(導演、作家)

宋怡慧(作家、丹鳳高中圖書館主任、)

蔡淇華(作家、台中惠文高中圖書館主任)

好評推薦

見城徹的讀書,有鮮血的味道。他對書的貪食,就像是野獸吃到獵物的恍惚表情。他將作者的內臟啃食,嘴裡沾滿赤紅的血。──作詞家 秋元康

讀書讀的不是作者的文字,而是自己的感受、自己的過去、自己的故事。透過文字幫助自己反思,也試著去體驗你一輩子都不一定會經歷的事情。我們都在這人生的荒野前行,讀書將成為你與現實奮鬥中,需要的武器庫,拿起這本書前進吧!──「閱讀人」社群主編 鄭俊德

不只是經營者該藉由讀書獲得語言,所有上班族也都該這麼做。比起熬夜工作,如果能夠說出一句適切的話,不但能提升士氣,也能促進團隊更加團結。我在見城先生的閱讀歷程裡學到許多。──CYBER AGENT社長 藤田晋

目錄

前言 讀書不是「書裡寫了什麼」,而是「自己如何感受」

透過閱讀,可以學到一生經驗不到的事

自我檢驗、自我厭惡、自我否定

開拓我的人生之書

從未對左派傾心的人不堪一擊

要讀就讀本質性的東西

累積再多的知識也沒用

我從律師與醫師身上感受不到魅力

第一章 獲得長出血肉的言語詞彙

「自我檢驗、自我厭惡、自我否定」是三大神器

酒鬼父親與用深厚的愛培育我的母親

去被自卑感折磨吧

我下定決心,死也無妨

我想閱讀的書不是關於此地,而是關於「彼方」

累積的負面情感

無法不以自己為恥,不得不深入凝視自己的讀書體驗

為世上的矛盾、不公與歧視而怒

一旦說不出自己認為正確的事就完了

向痛苦的一方靠攏,鍛鍊自我的檢驗能力

第二章 取得與現實奮戰的「武器」

進入慶應大學就讀

太過感傷的精神劇──吉本隆明

闡述「理想」便是踏上坎坷的道路

自我厭惡與自我否定將成為工作的原動力

消除不安的赤裸言語──《卡修斯‧克萊》

「勝利者就是一無所獲」──海明威

進入廣濟堂出版社,成為編輯

編輯唯一的武器就是「言語詞彙」

只有壓倒性的努力才有意義

不去實踐不算讀書

第三章 做個極端的人!中庸什麼也創造不了

將「歧視結構」視為想像力的產物,並加以描繪的作家──五木寬之

與崇拜許久的五木寬之一起工作

個體的快樂與規矩──石原慎太郎

石原慎太郎的紳士主義

做出百萬暢銷書的三張必殺王牌

幻想與現實的互換──大江健三郎

第四章 編輯這種病

超越時空的鮮血、憤怒與哀切──中上健次

虛無與感官──村上龍

過剩與失落──林真理子

難以壓抑的性衝動──山田詠美

足以侵犯生存之道的才華──村上春樹

通往佛教世界觀的轉換──宮本輝

令人驚奇的萬能選手──百田尚樹

淋漓盡致描繪人性的完美推理作家──東野圭吾

《火車》哀傷的結局──宮部美幸

令讀者痛哭,震撼心魂──北方謙三

以深刻的眼光與情感對待被逼迫到歷史社會角落的人──高村薰

性的情感──草間彌生

創造出染滿殘酷、悲慘鮮血的崇高與靜謐之──坂本龍一

自我救贖的展現──尾崎豐

第五章 去旅行,去暴露在外,去墜入戀情,如此才能知道他人的模樣

從人生逃獄──《深夜特急》

旅行就是「前往貨幣和語言皆不通的地方」

藉口蒐集資料,和作家去旅行

和五木寬之一起去的旅行至今仍深深烙印腦海

和村上龍一起放浪

戀愛小說才是讀書的王道

戀愛能培養對他人的想像力

只有讀書能幫我們突破困難

第六章 以血洗血,在名為讀書的荒野上前進

只有在死亡的瞬間才能得出人生的答案

為了徹底絕望而死,現在就要活得狂熱

「為自己的觀念殉死」的生存之道──三島由紀夫

若無法踩過現實的試煉,理想就沒有意義

「夢想」或「希望」都拿去餵豬吃吧!

以血洗血,在名為讀書的荒野上前進

後記 從絕望到嚴苛,從認知者到實踐者

動搖民主主義國家的變態性癖、非法居民與暴力

讓言語長出血肉

塚公平的擬劇論

肉體流著血,活在糾結中的台詞

參考文獻

內文試閱

「自我檢驗、自我厭惡、自我否定」三大神器

我從懂事時起,就是個埋頭讀書的小孩。就我記憶可及,抓起印刷品就讀的習慣,大概是從讀《週刊少年Sunday》和《週刊少年Magazine》時養成的,這兩本都是當時大受讀者歡迎的漫畫週刊雜誌。小學時,我最期待的就是這兩本雜誌的發售日星期三。

就算看的是漫畫,讀的一樣是文字。我記得我愈來愈喜歡看書,很快就去圖書館借書回家看。從講談社出版的《少年少女世界文學全集》開始讀,接下來便讀遍《杜立德醫生》系列、《悲慘世界》《咆哮山莊》《巴爾街風雲》和《夏洛克.福爾摩斯》系列。

就形成我至今對自我認同這層意義上來說,第一個轉捩點是夏目漱石的《心》。正確日期我已經忘了,只記得第一次拿起這本書來看,應該是發生在國三到高一之間。當時我躲在棉被裡讀得廢寢忘食。

這本書讓我有生以來第一次思考了人類的利己主義與罪惡感。主角之一的「老師」背叛了摯友K,娶了K喜歡的「小姐」為妻,導致K的自殺。老師後來過著與世隔絕的生活,最後也選擇了死亡。

出現在這部作品裡的,是「老師」強烈的罪惡感,而那樣的罪惡感,與利己主義其實是一體兩面。

我在本書〈前言〉也提到,我向來的論點是「沒有自我檢驗、自我厭惡與自我否定,人就不會進步」,說這三件事是「三大神器」也不為過。為了表現自己,人會選擇使用言語詞彙。這個過程是痛苦的,人必須被迫否定自己,重新凝視自己的不成熟。不過,只要重複這三件事,人就會成長。

我閱讀《心》時,才第一次深切感受「自我檢驗、自我厭惡與自我否定」的概念,第一次思考「什麼是活著」,一頭栽進夏目漱石的其他作品中。我的閱讀經驗是從「形成一個人」這一層意義上開展而來的。

去被自卑感折磨吧

我在少年時代,持續被自卑感所折磨。

不過,那種事並不稀奇對吧?只要小孩具備某種程度的感性,沒有人不曾自卑感作祟。我不認為每個人都能滿懷自信地活著。

至於當時的我為哪些事感到自卑呢?首先是長相,我曾認為自己是世界上長得最醜的人。再來是身材矮小。功課表現上,我從小學一年級到三、四年級,都還馬馬虎虎。

只可惜,五、六年級就爛透了。一位叫佐佐木的級任女老師不知為何非常討厭我。那個老師偶爾會把自己三、四歲的小孩帶進教室,這在那個時代非常常見。

我很喜歡小小孩,總是拚命想和對方玩。這種時候,佐佐木老師就會對我說:「別碰他,我就是不想讓你碰到他。」

我不只被老師討厭,其他同學也欺負我。簡單來說,我這個人的存在就是礙眼。我讀了以小學生來說,幾乎不可能閱讀的大量書籍,身為一個小孩,我的自我意識過度強烈了。

感性來自自我意識。由於我的自我意識以這樣的方式展現,同學開始認為「這傢伙和我們不一樣」,這個想法變成某種信號,讓他們看我不順眼吧。如果叫我反省,我就會得出這種結論,因為我就是那種小孩,所以也沒辦法。

無論對當時或現在的小孩都一樣。對小孩來說,自己無法融入孩子們的社會是很可恥的,他們絕對不想被父母知道發生了什麼事。小孩也有小孩的面子。

要是我被霸凌的事曝光,母親必須到學校跟師長面談,這是我最不希望發生的,所以只能自己忍耐了。我身材矮小,不擅長打架,不是被揍就是被取很屈辱的綽號,成為眾人嘲笑的對象,經歷過各種慘事。只是,那個年代的小孩和現代小孩不同,就算被霸凌也沒想過要自殺。

有件事至今我仍難以忘懷。成績通知單上有個「行動紀錄」項目,上面會寫「公德心」「協調性」「公平性」等與個性相關的評語。

我從五年級到六年級,在這些項目上的評語幾乎都是C(最低分)。那些欺負我的人跑去跟佐佐木老師說了許多我的壞話,老師也完全相信了。

我就這麼被級任老師貼上「完全沒救」的標籤。佐佐木老師雖然已過世,我當時的不甘至今仍未消失。

我下定決心,死也無妨

我國中進了清水市立第七中學。心想上了國中,霸凌的情況應該會減少吧?結果,小學的原班人馬幾乎都上了同一所國中,霸凌完全沒法消失。我國中的綽號是章魚。同學喊我章魚,讓我很受傷,所以乾脆自己扮演起章魚。我這麼做是為了讓人家以為「那傢伙自己愛演章魚,所以才會被叫章魚」,換句話說就是我的自我防衛。

有個五人左右的小圈圈始終不放棄霸凌我。清水市立第七中學位在一座小山的山腳下,山坡上有個老神社,有時我會被那群人叫到神社後方圍毆。

變化出現在國二那年的夏天。不知道是第幾次被那群人叫到山坡神社的後方,但是我心想同樣的事不能再繼續下去了。

只要我一天不表現出反擊的意志,就肯定會一直這麼被揍下去。我再也不想單方面被揍了。就算我反擊的結果是死也無妨,就算要殺死對方也無妨。

我在走向神社的路上,撿起了掉在路邊的鐵棍,放進書包。到了神社,那群人等在那裡,照慣例找我碴。我從書包裡拿出鐵棍握緊,說出:「我是認真的,死也沒關係,動手吧!」朝他們戳去。他們瞬間感到害怕,如鳥獸般四散逃逸。從那天起,我不再被霸凌。

那時,我真的認為死也沒關係,也真的做好一死的心理準備,因此改變了狀況。這個經驗教會了我,如果想改變什麼,就必須下定不惜一死的決心。

我想閱讀的書不是關於此地,而是關於「彼方」

我就像這樣,在學校無法順利和朋友、老師建立人際關係,對現實世界懷抱著疏離與孤獨的感覺。正因如此,我拚了命地閱讀大量書籍,只要讀書,我就身處在只有自己的世界裡,誰也無法欺負我。

或許因為這個緣故,我喜歡的書有兩種類型。

一是能和動物交流的故事。我沉迷於休‧羅夫登的《杜立德醫生非洲歷險記》《杜立德醫生航海記》,及《杜立德醫生和綠色的金絲雀》等系列作品。故事主角杜立德醫生因為學會了「動物語」,能和任何動物對話,讓我羨慕不已。

此外,我也喜歡當時大受歡迎的暢銷紀實書《野生的愛爾莎》(Elsa : The Story of a Lioness)。這系列後來還出了《永遠的愛爾莎》及《我的愛爾莎》等續篇。

作者喬伊‧亞當森女士因丈夫工作的緣故共赴非洲,遇見一頭不小心闖入露營區的小獅子。喬伊開始飼養牠,並將牠取名為愛爾莎,等到愛爾莎長大後,再將牠放回叢林。別離使人難過,但愛爾莎仍帶著孩子回到了自己的故鄉。這是一個人類和野生動物心意相通,如家人般共度一段歲月的故事。

無論是《杜立德醫生》還是《野生的愛爾莎》,能與動物交談或交流這件事對我而言似乎很有魅力。

另一種深深打動我的,是與海外留學有關的書。比方說小田實的世界旅行記《什麼都去看》(何でもみてやろう),這是當時的暢銷書。

植山周一郎的《桑威奇高中》(サンドイッチ‧ハイスクール)也令人難忘。作者當時還是個高中生,寫下了前往美國伊利諾州桑威奇高中留學的經驗談。這本書真的非常有趣。

還有大山高明的《美國青春旅行》(アメリカ青春旅行),及加藤恭子的法國留學記《歐洲的青春》(ヨーロッパの青春),都是洋溢青春光采,令我徹夜手不釋卷的好書。

簡單來說,那時的我一心希望自己能前往一個「非此地」的「彼方」。現實世界總帶給我疏離感,所以我不自覺地尋求與動物,而非人類的交流,嚮往前往非自己所在之處的遠方世界。

成年之後,我想知道自己從小學到高中這段時間,究竟向學校圖書館借了多少書來看,便請母校幫忙調查,只可惜並未留下紀錄。假使當時的紀錄留了下來,無論是在哪一所學校的歷史中,我肯定都是那個借出最多書的學生。

國中也好,高中也罷,除了準備升學考的時期,我幾乎以一天一本的速度借閱書籍。前面提到的《心》也是在這個時期閱讀的。直到高中快畢業時,我才開始會去書店購買喜歡的書。

只有讀書能幫我們突破困難

《單純的激情》日語譯本出版於一九九三年,那一年正好幻冬舍成立。當時,問一百個人有一百個會說「見城一定失敗」,我每天都在與資金可能短缺的恐懼戰鬥。當時,令我埋頭讀得忘我的正是這本《單純的激情》。這本書讓我相信世界上存在著被情感打動的陌生人,這樣的想法安慰了秉持相同情感、創立公司的自己。能夠戰勝當時那段時光,這本書占了很大的功勞。

回想起來,每當我埋頭閱讀,往往都是身陷某種困難的時刻。就像我說不出究竟是雞生蛋還是蛋生雞,我也不知道究竟是我經歷了困難所以閱讀,還是讀了書所以能克服困難。閱讀、經歷困難、閱讀、經歷困難……我的人生就是不斷這樣的循環,所以,經歷困難與閱讀已是密不可分的關係。

實際上,在我人生中共有六次貪婪閱讀的時期,毫無例外地,都是我正對人生感到不幸或不安的時期。第一次是小學、國中時期,我為外表感到自卑,在班上被霸凌、遭排擠,又因父母關係跌入谷底,回到家仍不得安寧。那時我熱衷閱讀和動物及旅遊相關的書,一心想著總有一天要去一個「非此地的彼方」。這件事前面提過了。

上高中後,儘管人際關係一度重整,我的痛苦並未消失。大學應考的壓力壓得我喘不過氣,又不敢跟喜歡的女孩說話。為了甩開這樣的不順遂,我讀遍五味川純平及高橋和巳的書,揣摩那些活在比我更殘忍、坎坷的環境下的人們的心情。

大學時代,我開始深入思索社會的矛盾,對賭上性命投身革命鬥爭的書傾心,打工賺來的錢全部拿去買書了。然而,最後我仍屈服於現實,逃離學生運動。為了不去正視自己這樣的軟弱,我又再次投入閱讀的世界。

就職後,我打從內心期盼能當上文學編輯。事實卻是我只能一再地編輯實用書,理想與現實的差距使我焦慮不安。當時,我拚了命地閱讀在新宿黃金街喝酒認識的年輕作家及他們身邊作家的作品。直到得償所願,我終於成為角川書店文學編輯後,我又因為太開心而讀了更多作品。

四十二歲成立幻冬舍那時,我鎮日與不安奮戰。所有人都說我的挑戰「一定會失敗」。或許那是出於嫉妒心而對我發出「失敗吧」的詛咒。當時的我,不以編輯的身分讀書,而是做為一個人而忽然莫名地想閱讀,試圖用閱讀掩蓋自己內心的孤獨與不安。陷入困難時,人們會緊緊抓住手邊的一根稻草。若說當時的我能從哪裡獲得一絲內心的安穩,那就只有讀書了。現代人很容易誤以為突破困難的答案只要用智慧型手機搜尋就找得到,殊不知,用這種方式找到的答案,無法推動自己的人生前進。

即使是科技發達的現代,書這種低科技產物也不會失去價值。一心一意閱讀,側耳傾聽自己情感的聲音,這段時期的收穫肯定會成為自己一輩子的財產。所以,我的想法是,愈能輕易獲取資訊情報的時代,愈該特意擠出時間閱讀。

累積再多的知識也沒用

最近,我在各種地方都聽人提起﹁教養﹂的重要。常常有許多言論指出,熟知各種資訊就是「有教養的人,但是我總覺得這種說法哪裡不對勁。所謂的教養,不該單純只是羅列資訊。教養必須是對人生及社會有深刻的洞察,也就是「思考的言語詞彙」。

因此,我想和「書讀得多就是好事」的潮流唱反調。比起累積片段的資訊,更重要的是能否從中感受到什麼。只要會上網搜尋,就能輕易獲得資訊的片段。「用速讀方式,一年讀五百本書」這種事簡直無聊透頂,又不是要成為益智問答王,做那種事有什麼意義?倒不如去發現自己被打動的瞬間,並以此為主軸來思考,這才是真正的教養。

有不少經營者或生意人自負「自己是讀書人」,說起話來卻毫無深度。他們只把閱讀視為「獲取資訊的手段」,讀的盡是商業書和實用書,就很容易淪落到這種下場。

商業書和實用書只告訴你「結論」。一個優秀的商業策略背後,有的本該是當事人費盡心思,流血流汗執行的過程。那裡有的不是理論也不是訣竅,而是搏鬥過程。然而,多數情況下,商業書與實用書中並未充分展現這個過程,只以方法論的形式,把成功經驗寫出來。讀者就算按表操課,也無法創造同樣的成果。

當然,為了工作需要,從書中取得必要的資訊並不是壞事。但是,在我的觀點下,閱讀是去體驗實際生活中經驗不到的「另一個世界」,鍛鍊自己對他人的想像力。重要的不是「書裡寫了什麼」,而是「自己如何感受」。

這或許和欣賞藝術作品十分相近。欣賞藝術作品,不是去取得作品相關的資訊(當然,這麼做有時的確能幫助我們深入地品味作品),更重要的是去感受看到藝術作品時,內心產生了什麼感動。

我四十多歲時,假日喜歡去逛銀座的藝廊。儘管我對多數作品並未留下印象,但偶爾也會遇到我非常心動,「無論如何都想獲得」的畫作。這些作品展現的悲戚、感傷或陶醉等情感,讓我產生了共鳴。

我一遇到這種作品,不管三萬還是三百萬,就算價格是當時的我不容易賺到的一筆錢,我還是會勉強自己買下。只要這個藝術作品對自己「具有價值」,無論是什麼樣的作品,就產生價值了。

大家選書的時候也像這樣做就行了。當然,你跟著暢銷書排行榜買,或是讀眾人推薦的書也很好。只是,自己的評價和世間的評價未必相符,不妨更隨興自在,順著自己的心情伸手拿下想看的書。

將閱讀當下的心情寫成文字留下來,那麼毫無疑問,那些文字將成為自己的財產。我在讀到有感覺的書時,會直接在書頁上寫下心情。所以,當我現在再次翻開那些書,那時的心情就會重新甦醒。想起當年自己內心的糾葛,有時甚至能從中獲得工作上的靈感。

不過,千萬不要因為我這麼說,就以為讀所有的書都需要做筆記。將想法化為言語詞彙需要耗費許多勞力,每一本書都這麼做的話,會覺得閱讀是苦行。與其那樣,倒不如把閱讀感受到的東西積蓄在心底即可。這麼一來,累積在心底的東西會如同醃漬的糠床一樣地發酵熟成,成為思考浮現出來。

闡述「理想」便是踏上坎坷的道路

同樣在我心中持續充滿生命力的,是高野悅子的《二十歲的原點》(二十歳の原点)及奧浩平的《青春的墓碑》。高野悅子和奧浩平也都參與了學生運動,也都在在學期間自殺了。高野悅子就讀立命館大學,奧浩平就讀橫濱市立大學。死後,他們書寫的日記及筆記被公開,成了暢銷書。

我從高野悅子和奧浩平的作品中,感受到他們為人的善良、正義與純樸。

我從以前就認為要好好活過一生,就必須做個「善人」。就算良心只是共同幻想的產物,如果沒有良心,人就無法突破、逼迫自己,也無法和他人建立真正的關係。無論人生或工作,有時或許必須強悍或狡猾。然而,就算靠強悍與狡猾能享有一時的順利,這種人也一定會在什麼地方失足墜落。憑藉小聰明是最糟糕的。

看在對政治毫不關心的普通人眼中,高野悅子和奧浩平糾結的或許只是「哪有那麼嚴重」的事。但他們認真、嚴肅地思考資本主義的矛盾,與獨占警察或自衛隊等暴力體制的國家對戰,試圖改變經濟結構。然而,他們身邊的人只將學生運動視為肩並肩上街頭遊行,唱唱革命歌曲〈國際歌〉或其他民謠,盡做些溫吞、鬆散的事。他們認為那些表面上的活動無法改變世界,並為此感到苦惱,最後必然得出「只能拿起武器了」的結論。

作者資料

見城徹

1950年生,現任幻冬舍社長,有「日本暢銷書之神」的稱號。曾經是大學剛畢業,投遍履歷也進不了大出版社的熱血青年,在好不容易進入「廣濟堂」後的第一年,即以二十四歲的新人之姿,企劃出暢銷三十萬本的《公文式數學的祕密》,並讓原本會員只有五萬人的「公文數學研究會」一舉躍升為年營收超過六百億的大企業。在角川書店任職時,曾將《角川月刊》的發行量,從數千本擴大到十五萬本的規模,也出版了狂銷四百萬冊由森村誠一所執筆的《人類的證明》、五本直木賞作品以及無數膾炙人口的暢銷書,四十一歲就爬上董事編輯部長的位置。但在被認為一生無虞時,毅然離開角川,創立幻冬舍,屢次打破出版常規,甚至不惜賭上公司的存廢發行新書,在二十一年內創造出二十一本銷量破百萬本的暢銷書,寫下日本出版界無人能破的黃金傳奇。著有《編輯這種病》《不憂鬱哪算是工作》等書。

注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ