折價碼:ADHM747YZ

使用期限:2025 / 4 / 30

(使用方式詳見頁底說明)

| 虫說新語 | 快轉追劇,反而浪費時間? |

| 注目作家 | 崔恩榮繼《朗夜》後又一溫柔之作 |

| 編輯說書 | 真實,其實是流水線產的合成品? |

| 閱讀特輯 | 《什麼都沒有雜貨店》作家王宇清最新創作 |

| 閱讀與生活 | 喝咖啡這回事,值得更多新鮮感! |

| 優惠活動 | $499升級VIP盛大登場.全館瘋狂5折起,下單升級VIP! |

文/城邦書虫公司總經理 林福益

閱讀,最好的數位排毒!

和朋友聊天時,大家都會談些什麼話題呢?發現朋友圈最常聊的大概就是最近有哪些好看的劇,或是新聞時事發生了哪些重大事件。每次只要聊到最近看了哪些書、想要推薦,就會換來一陣靜默。就算努力說出書本的精華摘要與有趣特殊之處,可能大家都不愛看書了,所以很難引發共鳴;更遑論會聽到有人像被推薦追劇、推坑敗物一樣的好奇積極,附和說:我要列入待讀清單之中。

朋友常問我,如果不是因為在出版業工作,真的還會這樣認真看書,享受閱讀嗎?畢竟網路世界何等精采、短影音內容如此有趣、看劇多麼輕鬆,相較於閱讀的傷神耗時又要集中注意力,看書這個行為,早就在離開學校畢業那刻起,注定消失,不再是人生的興趣。

我的第一份工作是記者,所以每天都忙著跑新聞,滿足閱聽人「知的權利」。那時候的我很害怕漏新聞,擔心自己知道的新聞(也包括八卦)不夠多、不夠即時,總覺得記者就是要無所不知,所以花很多時間在和同業、受訪對象聊天,布建各種新聞線索來源。對比現在許多記者每天都在網路各大論壇討論區找尋爆料內容作為報導素材,都是途徑之一。

進出版業之前,我就喜歡逛書店,也有固定的閱讀習慣,閱讀量確實沒有現在來得多。然而,改變閱讀量的關鍵絕對不是因為進出版業的工作「需求」,而是因為接觸了出版之後,發現閱讀的精采與多樣性,讓我更理解到從書籍中去好好「了解」這個世界的重要性。

閱讀一本書與吸收新知資訊的差異,就是「知道」與「了解」的層次。我們想要吸收新知的知道欲求愈大,相對地就會減少對事情了解的時間;腦袋忙著填塞想要知道的事,自然沒有氣力再好好去運作、理解事物的本質與真理。我們常以為什麼事情都要知道、要擁有各種面向的興趣、流行,卻沒有認真地去釐清對自己最重要的了解與價值意義。

難怪,很多人感慨焦慮:現在資訊爆炸,光是每天從手機上獲得的資訊量就來不及看,哪還有「美國時間」讀書。確實,我們都有一種資訊落後恐慌心結作祟,害怕自己不知道世界上發生了什麼事?所以會窮極可能地滑手機,甚至有人還會手機成癮。拚命滑手機看社群媒體分秒更新的資訊、眼球盯著YT網紅的各種資訊內容分享,數位工具,彷彿獲得捷徑。但這樣取得的情況下我們往往是「知道」事件,卻不「了解」事件。

網路串連的資訊網,既複雜也綿密。人們擔心無知,所以把網路當成是知道這個世界快速變化的蒐集途徑。但這些速成、片面、零碎、唾手可得的海量資訊,看似提供我們知道的來源,卻無助於我們去了解事情的真相與原委。就好像調整影片的播放轉速,以為這樣的快轉,可以節省時間看完一部劇,略過劇情娓娓鋪陳的起承轉合,直接進入結局,卻無法經由演員詮釋的各種演技、表情細節安排,探究編劇導演的巧思埋設,最後還是必須經由專家解析「彩蛋」與沒看出來的亮點,重新回到劇情裡再來一次。究竟是省了時間,還是浪費時間?

我們不可能脫離手機的使用,也無法改變阻擋網路世界的海量資訊,甚至連真偽判斷的能力都會被各種風向說法干擾。資訊之間充滿矛盾,價值選擇陷入疑惑。常常是今天知道的真實事件,明天就變成了解之後的錯誤。

或許,閱讀正是網路時代下最好的數位排毒。看書花時間,滑手機也是花時間,但閱讀可以好好把事情了解清楚,化為知識觀點與判斷力;滑手機只會堆疊一些看了就容易忘記的瑣事,甚至增生焦慮。為自己挪出時間好好閱讀一本書,翻頁決定停頓與思考的節奏,不僅能幫助思緒沈澱、澄清疑惑,心也不再忙亂。就算因為閱讀時間而錯過了在網路上知道世界發生的事,你必然能因為在閱讀中審視自己真正在意的、找出有意義的答案,感到踏實與滿足。

少知道一點別人的事,就能多了解自己的心。這就是我堅持閱讀的最棒主張!

席捲亞洲的愛情電影原作

狹小卻強大!觀察書店的新視角

拯救被手機綁架的網癮世代

美國暢銷.成功戒癮經典作

溫柔而堅定的光,照亮那些我們無法言說的時刻

文/馬可孛羅人生中總有些時刻,光芒微弱得幾乎無法察覺,但它依舊存在,陪伴我們走過那些艱難的歲月。《朗夜》作者崔恩榮的全新作品《即使只是微弱的光芒》收錄七則短篇,細膩描繪人們在成長與現實之間的掙扎,透過家庭、友情、師生關係與職場經驗,探索人生選擇、遺憾與和解的可能。

重返校園的熙媛,在年輕講師的課堂上找到了久違的歸屬感。她試圖透過文字尋找自己,卻發現真正的掙扎並非如何書寫,而是如何在社會中保有自我;曾經在校刊部並肩奮戰的三人,在歲月流轉後選擇了不同的道路,曾經的革命情感,如今卻成了無法言說的距離。崔恩榮在談及角色選擇時,特別提到對「本可以擁有的未來」感到遺憾。例如《本分》裡的貞允,她曾經那麼聰明獨立,卻在現實與社會期待中放棄了自己的職涯。「即使是在今天的社會,女性想要保有自己的職業生涯,依舊是困難的。」

實習生多喜與上司智秀,因為同齡而親近,卻因處境不同而產生裂痕,最終不歡而散。八年後的偶然重逢,讓她們重新審視當年對彼此的意義;而「我」寫給姊姊孩子的一封封信,回憶姊姊在母親離家後承擔起家庭責任的故事。每一封信,都是與過去自己的對話,也是一種嘗試性的修補。

妹妹回憶哥哥與他留下的菜園,遲來地理解哥哥的愛,發現這份情感早已深植於日常之中;憶起嚴格又難以親近的阿姨,曾經想要否定她,卻在長大後意識到,她用著與任何人都不同的方式珍惜自己。而在母女關係的〈消失與不會消失的〉篇章中,作者描繪了一種微妙的「愛與傷害並存」的糾結。「我認為母女關係往往建立在愛恨交織的情感上,是既最相似、也最不相容的存在。」這些關係的矛盾,成了她書寫的重要核心。

這是一部關於人際關係與內心掙扎的作品,沒有煽情的表達,卻在平實的敘述裡,帶來深刻的情感震盪。崔恩榮以安靜卻堅定的筆觸,捕捉那些藏在細節裡的改變:那種你不會立刻察覺,卻足以左右一生的瞬間。她說:「我寫作從不是為了提出解方,而是為了在那些模糊不明的情感裡多停留一點。」

她的故事告訴我們:《即使只是微弱的光芒》,也可能是某個人在人生中,唯一能看見的亮處。

崔恩榮首部女性敘事長篇著作!

金獎作家 A.Z. 全新奇幻愛情鉅獻

日本國民作家宮部美幸溫暖系推理

首刷書籤.花農之子陳二源職人小說

六十年前大師舉起的巴掌,如今熱辣地扇在我臉上

文/麥田編輯部敬愛的布爾斯汀先生

很抱歉用了這麼聳動的標題,但屬實是拜讀貴作的過程中,不斷感到面紅耳赤。「偽事件」是您提點給當代人的症頭,那些經過策畫編排的事件,他們旨在傳播,如幻術一般動用了諸多創造力去包裝、改造,雖基於「原件」所造,但卻還要更迷人,以至於我們寧可要這些擬真的影子。(更何況當無事發生時,內心那巨大的空洞聲更難以忍受。)

但我明白,您其實並非譴責而是預警,無論是對身居其中的幻象渴求者,抑或戮力回應這類期望的製造者(通常同時身兼二者),只因我們已經缺失了指認出幻象的能力。我後深自檢討,並初擬以下「偽事件」清單,以自勉之。

【偽事件清單】

☑參加旅行團,去觀光景點拍照(抱怨:「拍得沒網路上好看。」或讚嘆:「跟照片上一模一樣!」);在飯店「度假」(全世界最不像任何地方的地方)。

☑興致勃勃去看小說改編成的電影,然後痛罵:「男主角根本不是長這樣!」

☑投票給某位在辯論會上最上相、最流利、最幽默的候選人。

☑看電影解說、懶人包、遊戲實況、說書頻道,但從不體驗「原作」。

☑參觀博物館,方便觀看應當四散在不同教堂、府邸的雕塑及繪畫(「遭到錯誤再現」的藏品),以及在紀念品店購買一幅名畫印刷品回家掛。

☑樹立良好個人形象,努力經營帳號,希望可以流量變現。(但拚不過更會製造新聞的人物)。

你所不知道的 IG,首度完整揭露!

日本的問題,台灣也即將面臨?

當科學遇上媒體,誰能掌控真相?

演算法如何限縮我們的品味與文化

小事的大力量——《超感少年出任務》

文/巫維珍如果老是聽到不明的聲音,是自己太敏感,還是大樓裡有什麼事發生了?鄰居阿公突然有一陣子都沒出現,他家那裡也有奇怪的聲音,到底是鬧鬼還是……?本書三名少年少女都不是「勝利組」,陳凱芸很怕自己待在家裡,小玄覺得怪阿公不怪,怪的是別人,王心念只想在廁所裡放空——他們會感到害怕,也曾無助,家人和同學都覺得他們是「孩子」,不在意他們的想法。然而,他們憑著由心底而生的信念,堅持善良與勇氣,追查有疑惑的「懸案」一路到底!

究竟他們找到了什麼答案,中間會遇到危險嗎?結局真的能真相大白?三篇故事、三股珍貴的力量,帶領我們關切那些日常生活裡最平凡的小事,也將成就最堅強的自己。

停不下來的偵探推理故事集!

保持真實自我,追隨熱情的故事

《神奇柑仔店》廣嶋玲子熱銷系列

授權多國版本・親子共讀繪本

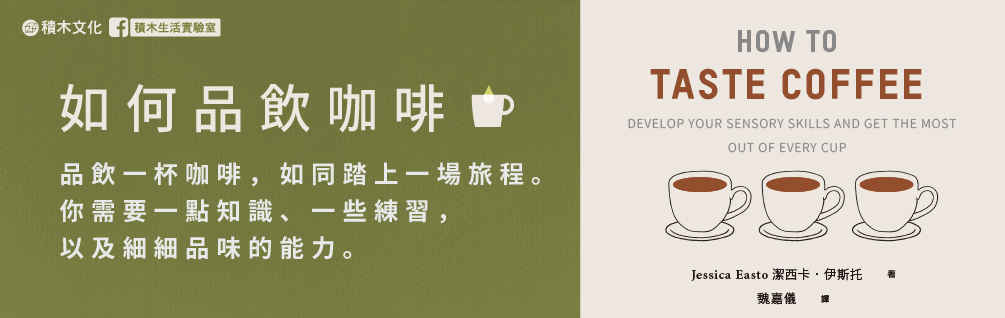

咖啡必經淬煉,你的品味又何嘗不是?

文/積木編輯室為什麼你要喝咖啡?為什麼早上起床或上班路上,總想點一杯咖啡(即使燙嘴,即使要邊趕路邊拿在手上)?廣告說得好像很簡單,但那一杯冒煙的黑色液體到底怎樣成為平凡日子裡的「一口美好」?

其實咖啡從來就不只是「喝」的,「喝咖啡」總是牽涉到味覺以外的更多感官,也為我們帶來層次更複雜的感知記憶。例如在咖啡店門前排隊時,沖煮咖啡的香氣便已率先飄過來,讓我們精神為之一振,而那陣飄逸的香氣,在濃淡不定的酸苦中,可能還混雜著花香或果香,端看它用的是什麼咖啡豆,而酸苦的程度,又要視乎沖煮方式、時間、豆的品質等因素。

當你把咖啡拿在手中,湊近嗅聞的時候,那種專屬於你的香氣就更立體了,每一秒濕度、溫度的微妙感受,都在塑造你的咖啡體驗,而你要做的,當然就是趁咖啡變冷之前啜飲一番,讓更多感官(觸覺和鼻後嗅覺)加入發揮作用。

一次完整、細膩的品嘗體驗,留下真正的「一口美好」。喝咖啡這回事,本應值得你更有意識地品飲,而你也值得有更多樣或更深刻的享受。難怪《如何品飲咖啡》的作者潔西卡.伊斯托(Jessica Easto)說每一杯咖啡都代表了一段旅程,而每一趟品飲的旅行都不會一模一樣,只要你足夠投入、懂得投入。

當你通過這本書的一系列練習,逐漸學會感知咖啡的各種條件與層次、分辨不同品質或風味的咖啡,你自然也更懂得挑選自己喜歡的那一杯。

咖啡必經淬煉,你的品味又何嘗不是?

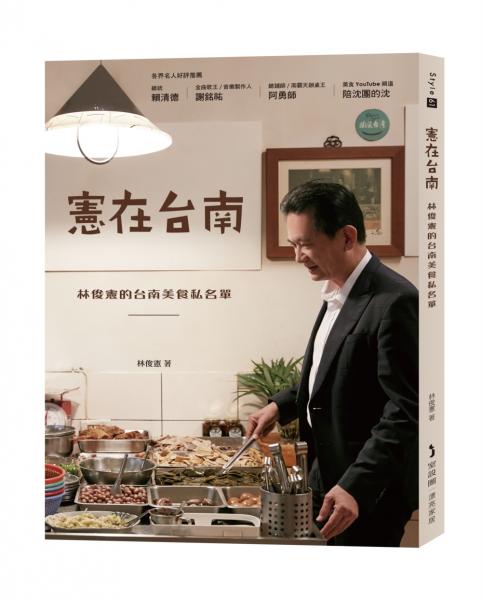

關於台灣美食,台南說了算!

充滿傳奇色彩的古人美食江湖

首刷印簽.給職場人的解憂雜貨店

風靡日本瞬食減重法!超簡單瘦身