折價碼:DGLQ272AB

使用期限:2023/07/31

(使用方式詳見頁底說明)

| 虫說新語 | 書讀過了才能顯見價值 |

| 編輯說書 | 你的鍵盤,可以置人於死地 |

| 新書搶先看 | 成功掌握在自己手中 |

| 閱讀特輯 | 你的情緒不是你的情緒 |

| 閱讀與生活 | 用更精緻的方式品嘗甜點 |

| 優惠活動 | 愛閱年中慶,城邦全書系2本75折,限量好書$99起 |

文/城邦書虫公司總經理 林福益

書讀過了才能顯見價值

買一本書到底貴不貴?

到學校演講時,年輕朋友說現在的書愈來愈貴,雖然我看他們手上拿的可是新款的高價智慧型手機;常推薦父母可以買些繪本陪伴孩子成長,爸媽翻了翻三十來頁的偌大圖畫與少少文字,直白地說,書價與書本的CP值太低;近來大力推廣數位閱讀的便利性與環保,朋友卻嫌棄買了電子書沒辦法擺起來展現氣質、又不能當二手書轉賣,興趣缺缺……

似乎,很多人買書之前都會精打細算。對於愛閱讀的我來說,從未覺得書價貴。即使近來民生物價飛漲,還是購書為樂。

喜歡書本封面的設計與裝幀,就算精裝書價格會高一些,常常不管目錄內文介紹說什麼,立馬手刀帶回家。聽見別人推薦分享一本書的好看趣味之處,深受內容吸引,即使當下沒有拜讀的必要性與翻閱衝動,也是先收再說。喜歡的作家出了新作品,就算家中已經滿滿塞不下的書櫃、讀不完的新書,依舊樂此不疲,囤書症上身。

對於一本書,我們看見的究竟是價格?還是價值?這個問題不只是讀者所在意的,也是出版人一直在追求的出版初衷。

剛進入出版界時,就聽聞在出版榮景時期,印書就像印鈔票一樣好賺。(疑)業界有個不成文規定,平裝單色書的定價約莫是一頁等於一元;如果是工具用書,則一頁換算的價格就可以往上加成。如果是精裝、全彩書,則因裝幀用紙等等工序的差異,價格略高些。這幾年出版社面對各項人力物料成本的上漲,多多少少反應在定價上的提升;讀者們確實常反應書價明顯變高。只是,書的價值就只能是以頁數價格來衡量嗎?

從消費的角度而言,以書的價格作為判定書籍價值的依據,無可厚非。書本固然是有形、有量的商品產物,如果只是單純將書買回家,絕對不是放在書架上就能產生書籍在閱讀之後的加乘效應。畢竟,書本在閱讀之後所產生的價值,很難用書價來稱斤論兩、絕對比較。

這樣的差異,也反應在每個人對於同一本書出現大相逕庭的評價上。

一本書是否有價值、是否精采有收穫,我常從滿足需求、共鳴引發與疑惑解答等三種面向挖掘判斷。當我心情煩悶時,讀天馬行空想像力的小說,可以將我抽離困境黑洞,忘卻現實的羈絆;有時候讀著無厘頭的輕鬆圖文書,也會忽然笑出聲來,暫時享受率性的天真。離不開繁忙的工作,看作者帶著我們遊歷世界的驚奇與壯闊,同樣不失紙上壯遊的勇氣。

有些書在細讀之後,是深得我心。常常感嘆作者的用詞遣字精準,總能在行雲流水般的輕描淡寫中,重重擊中自己的心。有時是一語驚醒夢中人,有時是溫暖的理解陪伴。這類的書籍是一種共鳴與相知,儘管是與千萬讀者同享內容,在閱讀的當下卻是被相知療癒的量身書寫、特別款待。

而有一種書讀了之後,物超所值。這樣的書籍通常是我遇到疑惑難題亟需解答的時候。擁有一本高度知識含量的書,可以享受不受時間限制、場域條件的完全沈浸,隨著自己的吸收速度慢慢消化。這樣的書讓自己獲得新知,學習他人成功之道,驗證並補強自身的經驗不足,絕對是沒有壓力的自在學習,解惑之鑰。

每當有人問我買這本書到底值不值得,我心中只有一個答案:書要真讀過了,才能顯見價值啊。如果買書不讀,就是占空間的裝飾品啦。

自由編輯直探在現代社會「生存」的本質

只要3招練就專家級技法!

為什麼生活越來越難過?

我們知道自己不知道什麼嗎?

你的鍵盤,可以置人於死地

文/奇幻基地編輯 何寧「我終於了解,在社群媒體上遭到毀謗的人,選擇自殺的心情。」

試想一下,你是一位兢兢業業的國中老師,有天你如往常一樣去上班,卻發現同事們都用奇怪的眼光打量你。你百思不得其解,接著便在辦公座位上找到了答案:「狼師誘拐女學生開房間!」八卦周刊聲稱你性侵女學生,且有照片為證。不到幾小時,這則報導便在網路上炸開了鍋,更有人加碼爆料你會毆打學生,且有影片為證,裡面的人聲甚至跟自己頗為相似。

網民灌爆你的社群網站,紛紛指責你這個狼師最好下地獄,還把你的姓名、住址、工作地點全部肉搜出來。憤怒的家長把學校電話打爆,你可能面臨解僱;太太情緒崩潰,女兒在學校慘遭霸凌;住家被好事者丟雞蛋、潑漆,走在路上都有人罵你一聲混蛋。一夕之間,你社會性死亡,你該如何證明你的清白、告訴這世界,那個人不是你?

這並不是什麼天方夜譚,濫用Deepfake深偽技術的犯罪行為,如YouTuber小玉換臉事件,你我都有所耳聞;而隨著ChatGPT和Midjourny等各類AI製圖工具的興起,AI的濫用也將輕而易舉。這個世界已不再是眼見為憑的世界,社會性死亡其實離我們非常近。

可怕之處在於,你不光可能成為被害者,更有可能淪為加害者,隨著不實新聞、網路上的渲染之詞起舞,一同謾罵、攻擊無辜的對象──沒錯,你有可能置人於死地!AI濫用加上網暴,足以讓人身心俱毀,家破人亡。

本書《Deepfake 深度偽造》講的正是一名普通教師力抗不實消息的精采故事。在知道如何應對的同時,也讓我們引以為戒,為自己在網路上的發言,負起責任。

隨書附贈原畫精緻酷卡

10週年紀念版!首刷限定中文版獨家贈品

「迷霧之子:執法鎔金」精彩大結局!

史蒂芬.金到目前為止最好的小說

成功掌握在自己手中

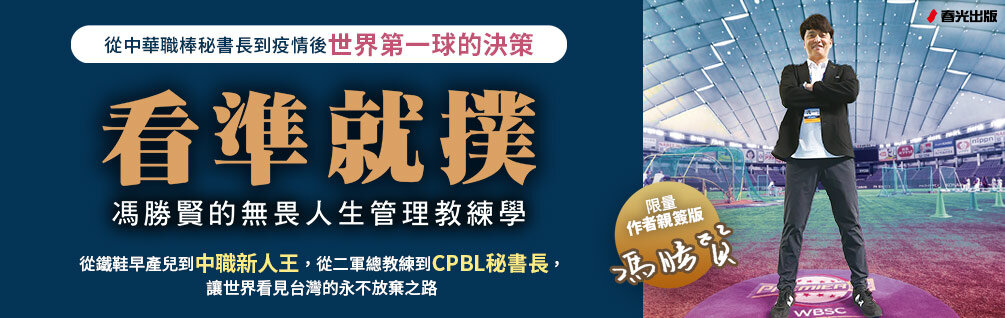

文/春光出版編輯 張世國棒球一直是小編喜歡的球類運動,還曾在大學組隊打棒球,打球的快樂一直停留在心裡。而在職棒開始的年代,更是相約三五好友一起進棒球場看球,棒球場氣氛、幫球隊加油、幫球員吶喊的氛圍,都深深烙印在小編心裡。有一次看著兄弟隊的比賽,二壘手馮勝賢看準球衝出去撲倒在地,手套牢牢抓住了打者打出的滾地球,急忙起身傳向二壘游擊手再傳向一壘,造成雙殺,比賽結束,緊張的氣氛一下化成勝利的果實。「黃金二壘手」名不虛傳!

小編在接觸馮勝賢之前,對他的了解來自於網路資訊,曾獲中職新人王、4度金手套獎、連續556場出賽(排名中職第二、兄弟第一)、退役後曾任兄弟二軍總教練、首位有選手經歷的中職秘書長、首位獲得博士學位的中職球員,超級豐富的資歷,原以為會是高高在上難親近,接觸之後他那樣純樸質真的個性,更是吸引人的地方,在了解他是早產兒、五歲之前是穿鐵鞋才能走路,真的難以想像他從小就必須付出那麼多的努力才能一點一點的進步,在他身上我們可以看到為了自己喜愛的棒球朝目標一步一步邁進,無畏人生的種種失敗,永遠都可以站著直直的,勇敢面對挑戰一切。

當他從球員、教練、秘書長三個身分述說他的故事,小編也從他的親身經歷剖析台灣職業棒球,更加對職業環境多了幾分了解,也從他「世界第一球」的決策,深深佩服他的魄力,時勢造英雄,但也必須英雄有勇氣與智慧!學無止盡,馮勝賢在每個階段都立下他的目標,現正朝運動員退輔會平台往企業體系建立努力,更在本書中與專業的教授們合作,將經歷與企管理論相結合,做到實際與理論的人生管理教練學簡易教科書!

教練不可忽略的重要技巧

超過千萬下載人次的失敗練習曲

中華職棒鐵面裁判蘇建文的三千站場

十年一見的傳奇,羅力的棒球之路

你的情緒不是你的情緒

文/臉譜編輯室情緒是普世共有的嗎?是否每個人內心深處都會感到快樂、悲傷、憤怒、恐懼,只是我們會用不同的方式表達它們?當美國人說自己感到自豪(proud)時,和台灣人感到自豪的意思一樣嗎?以上的答案都是否定的。

傳統心理學把情緒視為人的內心活動,因此情緒研究也以個人為中心。然而越來越多證據顯示,在大多數的文化中,情緒經常從社交情境中展開,每一個「情緒事件」也都乘載著截然不同的意義與歷程。

你是否曾經在公共場合懇求哭鬧的孩子「顧及媽媽的顏面」?或是在獲得成就/受到誇獎時不好意思地否認、在心裡告訴自己「不驕矜、不自負」?如果上述的場景能夠引起你的共鳴,那麼恭喜你,你擁有台灣社會文化重視的情緒,並且是被群體重視的成員。

想想美劇裡那些自豪的美國小孩──在課堂裡踴躍舉手展示才智、在鏡頭前侃侃而談自己的長處──看起來多麼有自信!但如果你的孩子在台灣的校園裡如此表現,他很有可能被貼上「自大」、「驕傲」、「不懂得謙虛」的負面標籤。美國人的自豪象徵著自信和掌控,台灣人的自豪則意味著「過度放大自己」,「自豪」在兩種文化當中顯然指涉截然不同的事件。

本書作者芭蒂亞.梅斯基塔是一名荷蘭文化心理學家,在研究了六年情緒的文化差異後搬遷至美國,仍然對於兩地的情緒差異深感衝擊。美國式的快樂、誇讚、愛都讓來自荷蘭的她難以適應──她的荷蘭家人描述美國人的盛情讚賞「太虛假」,美國的朋友也指出作者的「荷蘭式誠實」很沒有禮貌。

如果你也曾在跨文化的情境裡感受過情緒交流的斷裂,本書將告訴你那種「怪怪的」感覺從何而來,讓我們跨越文化的邊界,透過相關研究與民族誌,探索世界各地的情緒吧!

揭開韓國特有的「潛規則」

歐巴馬╳史普林斯汀漫聊新美國夢

周武王竟曾向天祭祀200多個活人?

法國沒有婆媳問題嗎?

用更精緻的方式品嘗甜點

文/本書譯者 黃詩雯法式甜點一直以來就是高級甜點的代名詞,除了外觀精緻以外,不同質地、口感及風味的組合讓它有著無限的可能,也帶來千千萬萬為它著迷的甜點迷,一口口追逐著它,令人欲罷不能。本書將教給法式甜點迷們,用五感來分析甜點的方式,更進一步昇級美味體驗。

作者瑪莉詠.堤露自小便與祖母一同製作、品嘗下午茶點心,她對甜點的熱愛,使她決定離開工作了多年的石化業,取得法國CAP甜點師執照,獲得法國甜點製作的知識,進入專業甜點的領域。最初她先在巴黎作為專業甜點導遊,在與團員進行甜點解說與品嘗的過程中,理解到品甜點就如同品酒,是一門品嘗藝術,與五感密切相關,我們應要能在品嘗過程中充份利用我們的感官,細細品味分析,享受甜點的整體品嘗過程。

作者因而創立了「甜點品味學」這個概念,與由甜點師馬修.達梅提供的配方,一同出版了本書,希望讀者能藉由本書學到以更精緻的方式,來品嘗甜點,更充分地經由有意識的感官分析,帶來的全新的甜點品嘗體驗。一份完美的甜點,可是甜點師在考慮視覺美觀度、各種層次的酥脆度、奶醬的綿密或濃郁、各種風味的組合之下才能呈現的作品。本書內容包含經典的二十道甜點製作方法,如聖多諾黑、巴黎-布列斯特、修女泡芙、法式草莓蛋糕……等,每道甜點都是堂利用感官來體驗與分析的甜點品味課。本書不是一本法式甜點製作入門書籍,當中的甜點配方作法並不是為初學者設計,建議在累積一定甜點製作基礎後再試作本書食譜。

儘管本書的重點在於品嘗法式經典甜點的感官體驗及分析,但同時也包含了甜點歷史及各經典甜點在法國的必去名店,想到法國進行甜點朝聖之旅的讀者也是非常有價值的指引。

走透巴黎的法式生活完美指南

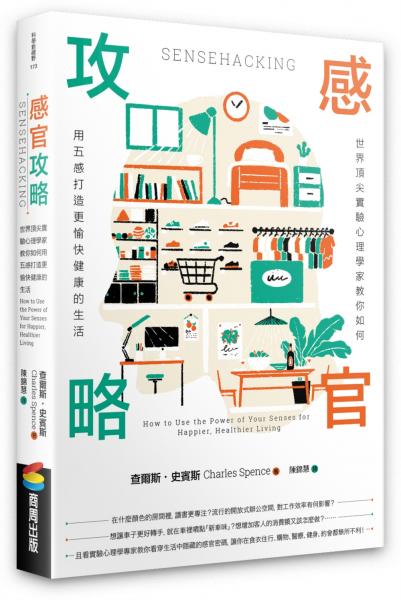

用五感打造更愉快健康的生活

簡單做出職人級千層美味甜點

呂昇達x賴慶陽,夢幻組合聯手打造甜點