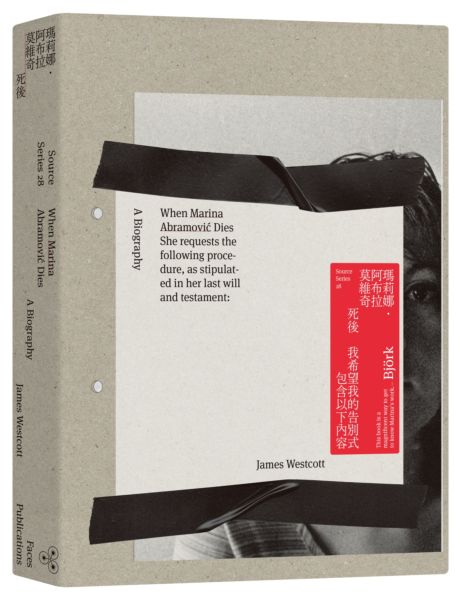

瑪莉娜.阿布拉莫維奇死後

◎文/臉譜編輯部

在眾多藝術領域中,行為藝術應該算是一般人比較不熟悉的藝術形式吧。在剛接觸到這本書的內容時,我不禁想,一個出生成長於貝爾格勒的南斯拉夫女性,印象中那是個灰暗、沉重的獨裁世界,何以孕育出一個如此前衛、且地位無可撼動的行為藝術教母?

一開始,我就被書裡的照片給吸引住了,從照片的編排流動中,我似乎可以明顯感受到瑪莉娜.阿布拉莫維奇身為政府高官的母親,曾經擔任貝爾格勒格革命博物館館長的母親,如何用心栽培瑪莉娜的文化涵養,而瑪莉娜對周遭一切的不滿,對母親的反抗,對貝爾格勒狹小藝術環境的沮喪,再再積累成為支撐她日益激進的行為藝術背後的能量。

一直到1975年,瑪莉娜遇上了命中注定、同月同日生的德國藝術家烏雷,他們倆攜手合作十二年, 一起完成了無數驚心動魄、挑戰極限的作品(像是空間中的關係、空間中的干擾、空間中的擴展、吸進/呼出、無法估量、穿越夜海等等)。他們是如此一對天造地設、人人稱羨的藝術佳偶,從來沒人料想到,他們竟然會在中國萬里長城東西兩端、歷時九十天會合、成功演出《情人》後,合作關係甚至一切關係畫下句點。

「一九八二年他們生日當天,烏雷接到前妻烏希從德國打來的電話,說烏雷母親正在醫院裡奄奄一息,烏雷立刻隻身前往探視。母親過世前幾天,他陪在母親床邊,為她梳頭、剪腳指甲。母親去世後,瑪莉娜前來陪同烏雷參加葬禮。那天晚上,烏雷想嘗試和瑪莉娜懷上一個孩子,她拒絕了;她仍堅持自己是『純正的藝術家』,不想把精力投入到其他事情中。」

這一段,我印象很深刻。不管是年輕時瑪莉娜堅持離開故鄉,走入世界,豐富自己的創作,或是在創作上,堅持不斷突破自我,甚至於在面對感情上都不棄守。或許,這就是我一路讀下來歸結的一點點答案吧!