當凶手成了頒布「十誡」的神,你有勇氣「弒神」嗎?

文/獨步文化編輯部

我喜歡《十誡》勝過《方舟》。

且慢別激動,作為編輯,讀作品時就像在看一棟棟的藝術建築,有些是奇形怪狀,維持獨特平衡,給人驚奇;有些有古典美,大中至正,磅礡非凡;有些小而溫馨;有些平凡,進去後卻別有洞天。《方舟》乍看平凡,稍微奇形,進去別有洞天;《十誡》外貌有古典美,乍看不獨特,進去卻親切舒適,處處有巧思。

我覺得《十誡》比較端正,完整度高,夕木的創作一再進步,更有餘裕打磨細節,修正了之前在《方舟》時,讀者在人物描繪上可以更進步的評價,甚至有空間在書中放入更多「隱喻」,不只是利用聖經的十誡,還運用歐威爾的《1984》。

神、擁有至高權力的當政者、推理小說的兇手,作家將三者互相比喻,增添「凶手」的魅力和霸權。

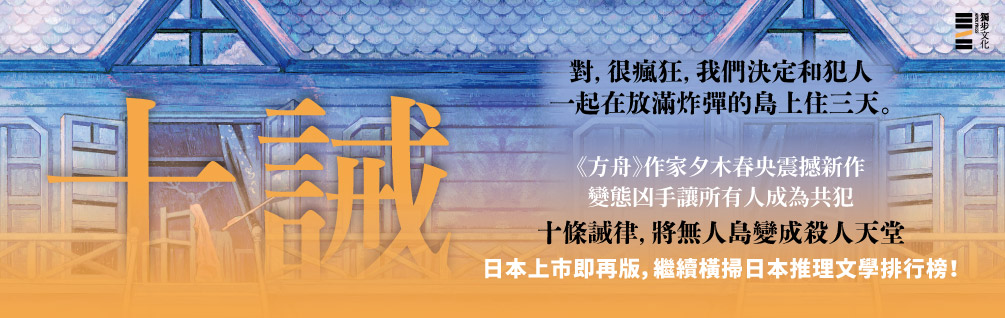

小說《十誡》描述九名男女前往一座無人島進行開發,意外發現島上暗藏大量炸藥,一旦引爆,整座島將徹底毀滅。此時島上發生了一起命案,一人喪生。凶手藉由炸彈危機控制全局。凶手訂下了十條嚴格的戒律,命令眾人在島上停留三天,期間禁止尋找凶手、不得聯絡外界,也不能相互討論案件。若有人違反規定,凶手便會立即引爆炸彈,將所有人(包括凶手本人)一同埋葬於這座島嶼之上。

凶手為何賭上自己的性命也要眾人待在島上三天?凶手在這三天究竟要做什麼?

有意思的是,凶手就藏身在剩下的八人中,只是透過紙條匿名下達指令,使眾人無法察覺真正的身分。此外,為了聆聽凶手的「神諭」,倖存者自願設計出一套工具:一個袋子裡放著貝殼和石頭,另一個則空無一物,每當他們需要得知凶手的意圖時,便由八人各自從第一個袋子裡祕密取出一個物品,放進第二個空袋子中,再一次打開查看結果。如果袋子裡是八個貝殼,就代表凶手「同意」眾人的做法;但若是七個貝殼和一顆石頭,則表示凶手「不同意」,眾人就必須反覆調整問題,直到獲得凶手同意為止,否則所有人的性命都將受到威脅。

炸彈的危機,持續發生的殺人案,逐漸將這群人逼上「共犯者」的道路,自願淪為凶手的工具,幫助凶手、漠視受害者、毀屍滅跡,樣樣都來。

凶手是頒布「十誡」的神,是控制他們行動的極權者,是手握人命的凶手。

這群在島上的人,是被恐怖力量駕馭的子民、奴隸、羔羊。

但凶手真的可以這麼順利嗎?在這三日,凶手真的能夠成功完成不惜賭上性命也要達到的目標嗎?或是將會有人起身反抗,推翻暴政,甚至「弒神」,將凶手繩之以法?

千萬不可錯過《十誡》。