以影視產業聞名於世的好萊塢,創意買家(製片人、電影公司高階主管、影視作品出資者等)如何發掘創意賣家(編劇)?他們以什麼樣的思考流程,判斷尚未成名的編劇具有創意潛力?

好萊塢有個讓編劇自我推銷創意的宣傳會,擔任「投手」的編劇,在宣傳會中,向等同「捕手」的製片人或電影公司高階主管「投出」自己的創意。由於幾乎所有投手都是尚未有任何實績的無名之輩,因此負責接球的捕手,只能透過面談過程判斷投手的創造潛力。由於劇本也會影響製作費,所以那個判斷至關緊要。

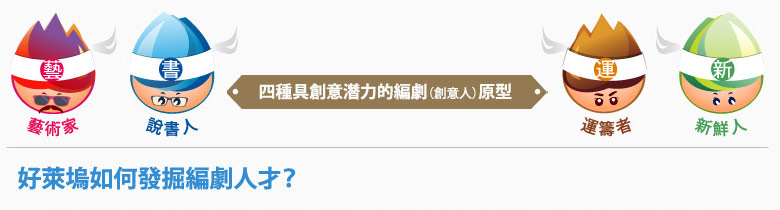

當「捕手」(影視高階主管、出資者、製片人)評價「投手」(尚未成名的編劇)的創意潛力時,首先會觀察他們的特性,包括外貌與行為舉止等,然後把它與自己心中的某個「原型」相較,藉以推估投手的才華。

像是當投手是個「熱情」「超凡」「行為無法預測」的人時,就極可能被判斷為「藝術家」(artist)類型,認為他富有創意。但如果投手的外貌或舉止讓捕手感到這個人「光說不練」或「重視形式」,他大概就會被歸類為「不適任作家」(nonwriter)類型,認為此人沒什麼創意潛力。

對創意的判斷除此之外,還有一個令人驚訝的判斷標準。

◆創意的潛力評價

富有創意的個人,是組織中不可或缺的角色。

創意人充滿知性與幽默感,是組織中公認的最佳領導者。

此外,提高產品與服務的品質、下達適當決策、善於解決問題,也都是創意人被賦予的期望。

因此,無論何種組織,都希望能僱用具創意的人才。

然而,要錄取具有創意人,並不是件容易的事。

直接錄取一位已有實際表現、在同事間也已建立風評的人,難度並不大;但是不見得永遠都能順利找到這樣的人。事實上,實際情況往往是要在一個人還沒有任何成績的階段,就得由資方進行審查。

世上有許多用來評估一個人創意的心理測驗工具,但絕大多數未被使用。美國在聘僱專業人員之際,似乎也很少運用這類心理測驗。即便做了測驗,也往往較重視面試時的印象。結果,還是依據面試做出主觀的評價。

除了主觀評價以外,是否就沒有其他評斷個人創意的方法?

管理學領域中,幾乎從來沒有以體系化方式推敲創意評價方法的研究。專家共同體之間,對於應該用什麼樣的屬性或行為做為「線索」去評斷創意,也幾乎不存在一致的意見。

正因為如此,艾爾斯巴與克瑞默才開始對「專家如何判斷別人的創意」進行研究。

◆第一個判斷過程:人物分類(人格特質的原型)

不限於創意,身處社會群體中的人類,究竟如何判斷其他人的特性?在思考這個問題之際,有一個可供參考的理論叫做「社會判斷理論」(Social Judgment Theory)。該理論認為,人類在判斷其他人的能力或特質時,會把他與自己心中存在的一個「原型」做比較後,進行評價。對創意的判斷知之甚詳的喬瑟夫.卡索夫(Joseph Kasof),對「天才」有以下描述:

「聽不見的作曲家、身體僵直的宇宙學家、從身無分文變成富翁的創業家、七歲的作曲家、無師自通而成就劃時代發現的年輕科學家、既貧困有心理疾病又從未受過正統訓練的畫家等。這些創作者不是純粹由於他們的創造成果,也因為身心或環境的不利條件,而被認為是天才。」

無論用的是偉大的作曲家貝多芬也好,或是宇宙物理學家史蒂芬.霍金(Stephen W. Hawking)也罷,我們都會以某個具體人物為基礎,在內心中描繪出「天才」的形象。那個形象將在無意識間成為原型,當我們有朝一日看到某種特性或行為模式接近該原型的人物之際,就會瞬間想起「天才」。

有意思的是,同樣的機制也被用在「不具創意的人」身上。所謂不具創意,並非不符合「富有創意的人」的原型,而是我們會在心中存在一個「不具創意的人」的原型,符合那個原型的人,就會被我們判斷為「沒有創意」。

接下來,我一邊列出好萊塢「捕手」(製作人或製片廠高階主管)與「投手」(編劇)之間實際的對話內容,一邊介紹他們的「原型」。