內容簡介

目錄

序跋

內文試閱

延伸內容

作者資料

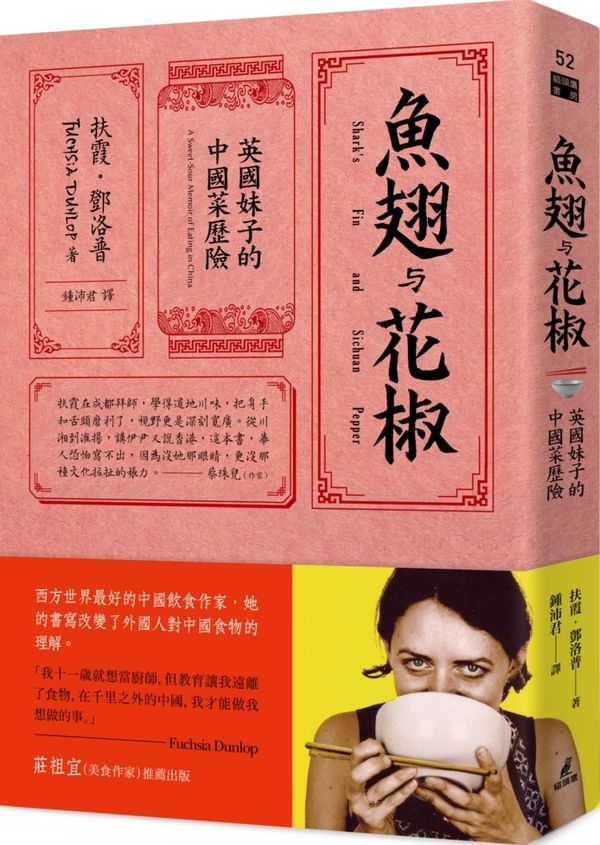

扶霞.鄧洛普(Fuchsia Dunlop)

在牛津長大,於劍橋大學取得英國文學學士學位,其後於倫敦亞非學院以名列前茅的優異成績獲得中國研究碩士學位。一九九四年,扶霞在獲得了英國文化協會獎學金補助後,前往中國四川大學就讀一年;其後在四川烹飪高等專科學校接受了三個月的專業廚師訓練。著有《四川烹飪》(在美國以《天府之國》書名出版)、《湘菜譜》、《魚翅與花椒》、《一粒米》、《魚米之鄉》、《尋味東西》等數本暢銷書。 她在BBC中文頻道首度與中國當地電台合作時,擔任與成都電台合作的「吃東吃西」電台節目共同製作人,這是一系列以飲食為主題的雙語節目。她的文章曾刊登於各大報章雜誌,包括《金融時報》《紐約客》《美食家》《四川烹飪》雜誌等。她的作品也先後贏得了許多獎項。二○一○年,湖南省政府特別頒獎以肯定扶霞對湖南料理國際化的貢獻。 扶霞在最近十年裡,長期從事演講與烹飪示範工作,足跡踏遍了巴塞隆納、雪梨、紐約、加州、杜林、北京、上海與成都。她還曾擔任過中國烹飪旅行團的領隊。她目前主要擔任倫敦「水月巴山餐飲集團」的顧問,同時也是香港Black Sheep Restaurants的川菜顧問,他們合作的全新川菜餐廳「Grand Majestic Sichuan」,甫於2022 年2月開張。 相關著作:《魚翅與花椒:英國妹子的中國菜歷險》

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ